|

|

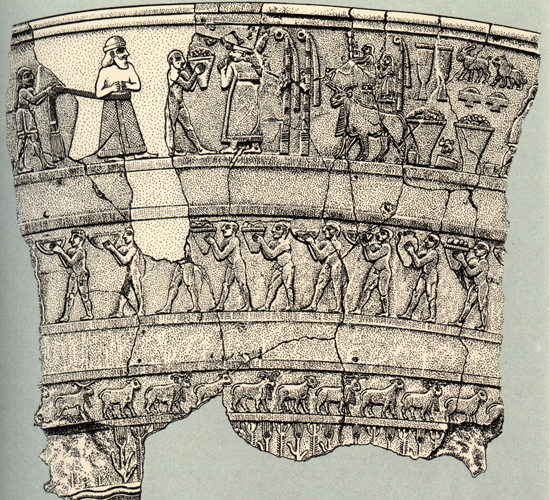

수렵ㆍ채집 생활에서 농경사회로의 전환은 인류 문명사에서 가장 중요한 변화 중 하나였다. 그런데 농경문화에 안착한 이후 인류의 신체변화를 보면 그것이 합리적 진화ㆍ발전인지 의문이 생긴다. 그리스와 터키에서 출토된 뼈 조각을 분석해 시대별로 인류의 평균 키를 추정한 결과 빙하기 끝무렵인 1만4,000년 전에는 남성 신장이 175㎝였으나 농사가 도입된 후인 기원전 3,000년에는 160㎝로 줄어들었다. 여성의 평균 신장도 같은 시기 165㎝에서 152㎝로 작아졌다. 농사 덕에 생활이 안정적으로 변했음에도 왜 고대 인류의 평균 키는 10㎝ 이상 줄어든 것일까? 과학 칼럼니스트인 저자는 이를 근거로 "농사가 인류에게는 '최악의 발명'이 됐다"고 주장한다. 수렵ㆍ채집 생활에서의 인류는 곡물은 물론 75종의 야생 식물을 다양하게 섭취했지만 농작을 시작하면서 재배 곡물에만 의존하게 됐다는 얘기다. 구루병, 괴혈병, 빈혈 같은 결핍성 질환도 농사가 시작되면서 등장했다고 저자는 덧붙였다. 그럼에도 농업혁명이 전개된 것은 관개시설의 발달로 정치적 집중화를 유도했고 잉여분의 식량과 저장을 통해 경제활동이 이뤄진 계기라는 점에서 중요했다.

이처럼 책은 인간의 경제 행위에 '보이지 않는 손'이 작용하는 것처럼 인류 문명의 변천사에는 식량이라는 '보이지 않는 포크'가 작동하고 있었다는 주장을 다양한 세계사적 사례를 통해 보여주고 있다.

유럽의 대항해 시대도 식량에서 비롯됐다. 항해의 배경에는 아랍의 향신료 무역 독점을 깨뜨리려는 유럽의 열망이 있었다. 그 결과 신대륙이 발견됐고 유럽과 아메리카와 아시아를 연결하는 해상무역시대가 열렸다. 네덜란드는 향신료 무역을 통해 17세기 황금시대의 자금줄을 마련하게 됐다. 게다가 신세계에서 구세계 유럽으로 넘어간 옥수수는 식량난 해소의 계기가 된 반면 유럽인들이 신세계에 심은 사탕수수는 식민지배와 노예제도라는 비극의 싹을 틔웠다.

영국의 산업혁명도 마찬가지다. 서인도제도 플랜테이션에서 생산된 설탕과 유럽인에게 낯선 식품인 감자는 산업시대에 새로 생긴 공장에서 일하는 노동자들에게 저렴한 먹거리를 제공했다. 전쟁에서는 식량이 무기가 됐다. 나폴레옹 시대에는 식량 배급을 차단해 적군을 무너뜨리는 전술이 통용됐다. 1795년 프랑스 요리사 니콜라 아페르가 보존 식품 개발에 착수해 프랑스 해군에게 병에 든 소고기 수프를 먹인 것은 통조림 개발의 시초가 됐다.

한편 저자는 1960년대의 녹색 혁명에 대해서도 국제정치의 맥락에서 분석했다. 녹색혁명 덕분에 식량공급이 인구증가를 넘어섰고 이를 통해 아시아 국가들은 급속한 산업화를 이루는 기반을 마련했다.

이렇게 식량은 인류에게 혁명을 선물하기도 했고, 권력으로 대중을 통제하는 수단이 되기도 했다. 저자는 "식량과 세계사의 관계에 대한 장기적인 역사적 관점을 취한다면 유전자 조작 유기체, 식량과 가난문제, 농작물을 이용한 바이오 연료 개발 등 식량에 관한 현대의 여러가지 논의를 조망하는 새로운 방법을 얻을 수 있다"고 조언한다. 1만6,800원.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >