"해외송금 시기 늦추고 보유한 달러는 빨리 환전해야"<br>해외여행땐 카드사용이 유리<br>외화예금·적금 해약 고려하고<br>해외펀드는 환헤징 따져봐야

| | 원화 강세로 달러 대비 환율이 속절없이 하락하면서 외화예금이나 해외펀드, 해외용 카드 보유자들도 환 리스크에 대비한 금융테크에 적극 나서야할 전망이다. 원화 강세 등에 대응하기 위해 고심하고 있는 서울 을지로 외환은행 본점 딜링룸의 풍경. |

|

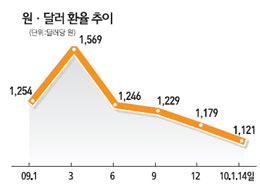

원ㆍ달러 환율이 거침없이 떨어지고 있다. 1년전만 하더라도 환율의 가파른 상승을 걱정하는 처지였지만 이제는 환율급락을 우려해야 되는 상황이 됐다. 원ㆍ달러 환율은 지난해 1월초 1,320원을 나타낸 이후 계단식 상승을 이어가 3월 초에는 1,570원에 육박하기도 했다. 하지만 이를 정점으로 내림세로 돌아서 지난해 7월에는 1,300원대로 떨어졌고 지금은 1,120원대로 추락했다. 미국의 무역적자와 예산적자, 즉 쌍둥이 적자가 해결될 기미를 보이지 않고 있고, 미국 경제가 둔화되면서 달러약세는 대세로 굳어질 것이라는 게 대체적인 분석이다.

이 때문에 환율은 개인들의 재테크 전략에도 중요 변수가 되고 있다. 수출기업이나 외환딜러들만 환율움직임에 일희일비하는 것이 아니라 개인들도 환율을 제대로 모르면 가만히 앉아서 환차손을 당하게 된다. 자녀들을 해외유학시키거나 해외여행을 준비하거나 펀드홍수 시대에 해외펀드에 가입하는 사람들도 많다. 환율 움직임을 ‘강건너 불구경’하듯 했던 시대는 지나갔다. 환율 재테크, 즉 환테크(煥Tech)는 우리 생활의 일부가 된 지 오래다. 그럼 원화가치 상승(환율하락)이 대세로 굳어지면 어떻게 환테크 전략을 짜야 할까.

◇해외송금은 늦추고 달러는 빨리 환전해야=자녀를 해외에 유학보낸 부모들은 달러의 해외송금 시기를 늦추는 것이 좋다. 예를 들어 원ㆍ달러 환율이 1달러 당 1,196원에서 917원까지 하락했다고 하자. 월 평균 4,000달러를 미국으로 보내고 있다면 이전에는 한국 돈으로 478만원 가량을 미국으로 송금해야 했지만 원화가치가 오른 탓에 366만원만 미국으로 보내면 된다. 매월 부담해야 하는 유학비용이 112만원이나 크게 줄게 된다.

이와 반대로 수중에 달러를 많이 가지고 있다면 당장 은행으로 달려가 달러를 가치가 높아지고 있는 원화로 바꾸어야 한다. 또 원화가치가 상승할 때 해외여행을 할 경우에는 현금보다 신용카드를 사용하는 것이 유리하다. 신용카드로 해외에서 결제한 뒤 국내 은행이 청구대금을 확정하는 데는 보통 3~4일이 걸린다. 이 기간에 원화값이 오르면 현찰구매할 때보다 돈을 아낄 수 있다.

게다가 신용카드 결제는 현찰매도 환율이 아니라 이보다 낮은 전신환(TT) 매도율이 적용돼 추가로 이익을 얻을 수 있다. 해외펀드에 가입한 사람들은 원화가치 상승으로 해외펀드에서 벌어들인 수익을 갉아먹을 수 있다는 점을 명심해야 한다. 환율변동에 따른 손실(환차손)를 감수해야 하는 만큼 위험을 줄이기 위해 환헤징을 검토할 필요가 있다.

◇해외펀드 가입 때 환헤징 여부 따져봐야=해외펀드는 원화가치 상승의 직격탄을 맞을 수 있다. 해외펀드에 투자해 5%의 수익을 거두었다고 하더라도 원화가치가 5% 이상 오른다면 손실이 불가피하다. 달러기준으로 높은 수익을 올렸다고 하더라도 이를 국내에 들여오기 위해서는 원화값을 적용해야 하기 때문이다. 선물환 계약을 체결해 환헤징을 해두면 원화 가격이 상승한다고 하더라도 손실을 줄일 수 있다. 해외펀드에 가입하기 전에 환헤징 여부를 꼼꼼히 따져보아야 한다.

이와 함께 은행의 외화예금이나 적금에 가입한 사람이라면 환율하락이 대세로 굳어질 때에는 계좌해약을 고려해야 한다. 외화예금 가입으로 이자수익을 챙길 수 있지만 환율하락에 따른 환차손이 이자수익을 웃돌 때에는 오히려 손실을 입기 때문이다. 또 은행에서 펀드에 가입할 때에는 수출기업 중심의 펀드는 피하는 것이 좋다. 원화가치 상승은 제품을 해외에 많이 수출하는 국내 수출기업에게는 불리하다. 원화가치가 상승하면 수출기업들의 가격경쟁력이 떨어지기 때문이다.

가령 원ㆍ달러 환율이 1,000원에서 500원으로 내렸다고 하자. A라는 수출기업은 이전에는 미국 시장에 1달러의 상품을 팔면 1,000원을 벌어들였는데 원화가치가 상승한 지금은 500원만 받게 된다. A기업은 상품 한 개를 생산하고 판매하는데 800원의 비용이 든다. 이전 같으면 제품 1개를 팔아 200원(1,000원-800원)을 남겼는데 지금은 원화가치 상승으로 1개를 팔면 300원의 손실(500원-800원)을 입게 된다.

결국 제품을 팔아 이익도, 손해도 안보는 수준인 손익분기점(800원)을 지키기 위해서는 해외 수출제품의 가격을 1달러보다 훨씬 높은 1.4달러까지 끌어올려야 한다. 자연히 외국기업과의 가격 경쟁력에서 뒤질 수밖에 없다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >