선진국은 '동결' 이머징마켓은 '인상'기조<br>●선진국은…"경기 둔화 막는게 더 시급" 통화정책 '균형잡기'에 무게<br>●이머징마켓은… "두자릿수 가까운 인플레 억제" 인도·印尼등 올들어 잇단 인상

경기침체와 인플레이션이라는 서로 다른 방향으로 뛰는 토끼를 잡기 위해 각국 중앙은행들의 금리정책이 엇갈리고 있다. 개별 국가마다 특수한 경제환경 변화에 대처하는 양상이다.

최근의 금융정책 추이를 보면 상대적으로 안정적으로 물가를 관리하는 미국ㆍ유럽ㆍ일본 등은 금리를 동결하고 인도 등 이머징마켓에서는 두자릿수 이상의 인플레이션을 억제하기 위해 금리를 올리는 경향을 보이고 있다.

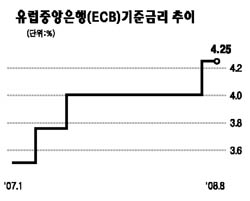

미국이 지난 5일 기준금리를 2.0%로 동결한 데 이어 유럽중앙은행(ECB)과 영란은행(BOE)도 7일 통화정책회의를 열어 각각 4.25%, 5.0%인 금리를 동결할 가능성이 높다. 일본도 지난해 2월 0.25%에서 0.50%로 금리를 끌어올린 후 지난달까지 18개월째 같은 수준을 유지하고 있다. 앞으로 상당 기간 현 수준을 유지할 것으로 전망된다.

선진국들이 잇따라 금리를 동결하는 것은 인플레이션도 걱정거리지만 소비침체 및 실업률 상승으로 인한 경기성장 둔화를 막는 것이 더 시급하다고 판단했기 때문이다. 경기부양을 위해 금리를 인하하고 싶지만 인플레이션 압력이 상존하기 때문에 차선책을 선택한 것으로 보인다. 경기침체 우려에 금리를 동결하기는 했지만 인플레이션을 감안하면 실제로는 금리인하 효과를 노린 것으로 분석된다.

이에 따라 미국ㆍ유럽 등 선진국들은 당분간 금리를 동결한 채 통화정책의 균형을 유지할 것으로 보인다. 일부에서는 경기침체를 막기 위해 금리를 인하해야 한다는 주장도 나오고 있다. 마크 모비우스 템플턴자산운용 회장은 블룸버그TV와의 인터뷰에서 “유가 상승세가 둔화되기 시작한 만큼 미 연방준비제도이사회(FRB)가 다시 금리인하를 통해 경기부양에 나설 수 있는 기회가 왔다”며 “금리를 1%로 낮추면 적당할 것”이라고 밝혔다. 이에 앞서 뉴질랜드는 지난달 24일 경기침체 여파로 5년 만에 금리를 8%로 0.25%포인트 인하했으며 추가 인하가 예상되고 있다.

반면 이머징마켓들은 두자릿수에 가까운 인플레이션 압력에 시달리며 적극적으로 금리인상에 나서고 있다. 아시아에서는 인도와 인도네시아가 올 들어 연이어 금리인상에 나서며 각각 9%의 단기금리를 유지하고 있다. 한국이 금리를 인상한 것도 이머징마켓의 추세를 따라갔다는 평가다. 인도는 올 들어 두 차례, 인도네시아는 네 차례나 금리를 인상했다. 대만과 필리핀도 올 들어 두 차례의 금리인상을 통해 각각 3.625%, 5.75%의 금리를 유지하고 있다. 남미에서는 멕시코와 페루가 한 차례 금리인상을 단행해 각각 8.0%, 6.0%의 금리를 보이고 있다.

이머징마켓 국가의 금리인상 배경에는 몇 십년 만에 최고 수준을 기록한 인플레이션이 자리한다. 인플레이션을 억제하지 못할 경우 자칫 경제성장 추세마저 꺾일 수 있다는 위기의식이 퍼지고 있는 것이다. 완만한 인플레이션은 경제성장에 약이 되지만 지금처럼 가파르게 상승하는 것은 독이 될 수 있기 때문이다.

중국의 경우 올림픽 이후 경기둔화세가 본격화할 것이라는 전망이 잇따르고 있다. 인플레이션 여파로 경제성장 엔진인 수출에 이상조짐이 나타나고 있는 것. 중국의 소비자물가지수(CPI) 상승률은 6월 7.1%를 기록하는 등 올 들어 7~8%의 고공행진을 지속하고 있다. 중국 정부는 인플레이션을 억제하기 위해 금리를 인상하는 등 각종 긴축정책을 내놓고 있지만 치솟는 물가는 쉽게 잡히지 않고 있다. 블룸버그의 칼럼니스트인 윌리엄 페섹은 “중국의 인플레이션 억제는 인터넷 통제보다 더 어렵다”고 말했다.

한편 전문가들은 원유 등 국제상품 가격의 고공행진에 일단 제동이 걸린 만큼 앞으로 글로벌 인플레이션 기조는 상당 부분 완화될 것으로 내다봤다. 각국이 인플레이션에 대한 우려로 지금은 금리를 동결하거나 인상하고 있지만 그 압력이 줄어들 경우 경기하락 방어에 주력할 것인 만큼 추가 금리인상은 어려울 것으로 분석됐다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >