|

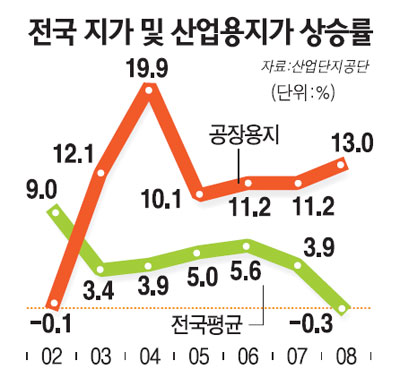

지난 23일 찾은 부산 기장군의 정관산업단지. 2007년 조성이 마무리됐다는 단지에 들어서자 철골 구조물로만 지어진 '유령 공장'이 곳곳에서 눈에 띄었다. 일부 공장부지는 수년간 공터로 방치된 탓인지 폐자재와 잡초만 수북이 쌓여 더욱 황량한 분위기를 자아냈다. 공단 한편에 자리잡은 한 자동차부품 공장은 회사 간판만 붙어 있을 뿐 2만여m²규모의 부지에 얼마 전 지은 듯한 철골 구조물 두 동만 덩그러니 서 있었다. 한창 자재를 실어 날라야 할 트럭이나 기계 돌아가는 소리 대신 굳게 닫힌 공장 철문만 보일 뿐이다. 담벼락을 넘어 먼발치에서 들여다본 건물 내부는 기계설비 하나 없이 텅 비어 있었다. 2005년 이곳을 분양 받았던 S사는 5년 넘게 공터로 남겨뒀다가 얼마 전 한달 만에 이처럼 '무늬만 공장' 같은 건물을 뚝딱 지었다. 인근업체의 한 관계자는 "대규모 공장은 자가발전 설비를 설치해야 하는데 전력시설이 하나도 없는 것을 보면 실제 공장을 가동할 의지가 없다고 보인다"고 말했다. 하지만 S사는 최근 5년간 생산시설을 가동하지 않고도 막대한 수익을 올렸다. 분양 당시만 해도 3.3m²당 87만원이었던 부지가격이 지금은 187만원으로 올랐으니 가만히 앉아 60억원의 시세차익을 거둬들인 셈이다. 일부 지방 산업단지가 입주업체들의 부동산투기 행위로 몸살을 앓고 있다. 공장을 짓겠다고 유리한 조건에 분양을 받아놓고는 제때 생산시설을 가동하기는커녕 수년째 놀리고 있거나 컨테이너 같은 가건물만 임시로 지어놓고 버티는 사례도 속출하고 있다. 산업단지의 경우 주변 시세보다 평균 20% 정도 저렴한데다 입주기업에 취득ㆍ등록세 면제 등 각종 세제혜택이 주어지기 때문에 그만큼 투자 메리트가 클 수밖에 없다. 하지만 분양을 받더라도 언제까지 공장을 지어야 한다는 강제조항이 없어 그냥 빈 땅만 놀리며 허송세월하는 경우가 생기는 것이다. 상황이 이렇다 보니 전국 산업단지 가운데 가동률이 50%를 밑도는 곳도 50여곳에 이르는 등 빈 공단이 늘어나고 있지만 해당 기업에 대한 토지환수 등 제재조치는 전혀 이뤄지지 않고 있다. 정관단지의 경우 146개 업체가 입주계약을 체결했지만 39곳은 아직까지 착공조차 하지 않은 채 빈 땅을 놀리고 있다. 공단 주변의 한 부동산업체 관계자는 "단지를 분양 받은 이들이 가끔 전화를 걸어 시세를 물어보는 경우도 있다"며 "일부 지역에서는 공장을 짓기도 전에 불법적으로 부지를 매각한다는 얘기도 나돌고 있다"고 전했다. 천기영 산업단지관리공단 기장출장소장은 "현장 실사를 나가보면 투기적 성격의 업체들이 있다는 심증을 충분히 갖게 된다"며 "실질적으로 이를 따로 제재할 방법이 없는 것도 사실"이라고 밝혔다. 천 소장은 또 "일부 업체들은 지난해 금융위기로 자금사정이 악화돼 착공을 미루고 있다"면서도 "업체들의 자금사정을 수시로 파악해 여력이 되지 않는 업체들은 분양부지를 벌써 환수했겠지만 자금여력이 되더라도 공장을 짓지 않는 업체들이 존재한다"고 덧붙였다. 이처럼 산업단지에서 착공조차 하지 않는 기업이 많아질수록 지역경제 활성화는 물론 다른 입주기업에도 피해를 입히기 마련이다. 한 입주업체 관계자는 "처음부터 생산활동을 위해 분양을 받았다면 오랫동안 공장부지를 방치할 이유가 없다"며 "조성원가에 토지를 저렴하게 분양 받아 시세차익을 거두려는 땅투기 세력이 공단 활성화에 걸림돌이 되고 있다"고 하소연했다. 실제 산단공에 따르면 전국 산업단지(국가ㆍ일반ㆍ농공)의 공시지가는 2001~2008년 연평균 10.9%씩 증가해 전국 지가 상승률을 2.5배나 웃돌았다. 특히 산업단지의 공시지가가 급격하게 상승했던 2004년과 2005년의 경우 공장부지 불법매매 등 위법 적발건수가 372건으로 2001년 이후 8년간(424건)의 87%를 차지해 투기수요에 대한 우려가 가중되고 있다. 아울러 지방공단 지정ㆍ조성 등이 중앙부처나 지방자치단체별로 분산돼 있는 바람에 효율적인 관리가 이뤄지지 않는 점도 문제점으로 지적됐다. 산단공의 한 관계자는 "예전부터 산업단지 투기수요에 대해 연구용역을 진행하는 등 내부적으로 고민이 많았지만 실효성을 가진 대책은 미비한 상태"라며 "부처 간 영역까지 겹치다 보니 이를 조정하는 데 어려움이 크다"고 지적했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >