|

미국과 유럽의 제조업 경기가 되살아나자마자 숙련된 기술인력 기근 현상이 벌어지고 있다. 이는 지난 2008년 금융위기 이후 구조조정과 감원바람이 몰아치면서 수천만명의 숙련된 기술인력들이 일자리를 잃고 고용시장에서 퇴출된 데서 비롯된다. 최근 많은 미국ㆍ유럽 기업들은 경기회복에 맞춰 설비확충과 인력충원에 나서고 있지만 공장을 돌릴 만한 숙련된 인력을 구하는 데 애를 먹고 있다는 것. 이러한 구인난은 제조업 회복의 아킬레스건이 될 수도 있다는 분석이다.

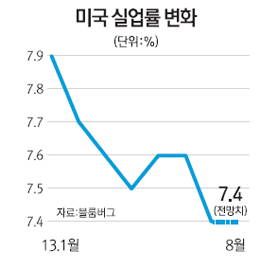

최근 단체복 생산업체인 YSS의 토리 로즈 사장은 월스트리트저널(WSJ)과의 인터뷰에서 "숙련공을 찾는 게 당장의 가장 큰 걱정거리"라고 말했다. 현재 미국의 실업률은 8월 7.4%를 기록하는 등 꾸준히 줄고 있지만 여전히 구직활동 혹은 실업상태에 있는 이는 8,990만명에 이른다. 이 가운데 쓸 만한 인력이 없는 미스매치가 벌어지고 있는 것이다. 한 조사에 따르면 2008년 이후 늘어난 일자리 중 고급인력은 20%에 불과하다.

고용시장 조사업체인 익스프레스임플로이먼트에 따르면 인력이 모자라는 업종은 용접공ㆍ엔지니어ㆍ정보통신 분야부터 사무관리원ㆍ회계사 등 대부분의 전문직을 아우른다.

이 회사의 밥 펑크 CEO는 "일자리가 수백 개 있지만 구직자와 고용주 간 기술격차 때문에 이것을 채울 사람을 찾을 수 없다"고 지적했다. 인력 채용업체인 스페리온의 담당자 샌디 마주르도 "고용주들이 원하는 수준을 만족하는 사람을 찾기가 점점 힘들어지고 있다"며 "심지어 초보자들도 모집하고 있는 실정"이라고 전했다.

유럽도 사정은 비슷하다. 유로존(유로화 사용 17개국) 경제규모 1위인 독일의 경우 2003년 이후 저임금 기조를 유지하면서 실업률은 줄인 대신 저임금ㆍ시간제 근로 형태가 기형적으로 증가했다는 지적이 제기되고 있다. 파이낸셜타임스(FT)는 "이 때문에 독일의 생산성 향상 수준은 경쟁국가들에 비해 매우 낮다"며 "근로시간당 국내총생산(GDP) 증가율이 경제협력개발기구(OECD) 평균 미만인 25%에 불과하다"고 보도했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >