|

최근 세계 최대 소셜네트워크서비스(SNS) 업체인 페이스북이 184억달러가 넘는 자금을 조달하며 화려하게 나스닥에 데뷔했지만 전세계 기업공개(IPO) 시장은 여전히 침체에서 헤어나지 못하고 있다.

영국의 경제주간지 이코노미스트 최신호는 미국 등 세계 각국의 주식시장에 IPO를 하는 기업이 지속적으로 줄고 있다고 보도했다. 이코노미스트에 따르면 지난 1996년 한해 동안만도 700여개의 기업이 미국증시에 상장했지만 지난해에는 10% 정도를 겨우 넘는 81개에 그쳤다. 영국도 지난해 IPO를 한 기업이 50여개에 그쳤으며 프랑스ㆍ독일ㆍ이탈리아 증시에 상장한 기업은 모두 합쳐도 50여개를 밑돌았다.

이런 현상은 유럽 재정위기에서 상대적으로 한발짝 물러나 있는 아시아 등 신흥시장에서도 마찬가지다. 월스트리저널(WSJ)에 따르면 올 1ㆍ4분기 일본을 제외한 아시아시장에서 상장된 기업은 총 96건(67억달러 조달)으로 전년 같은 기간 대비 42%, 자금규모는 73%나 감소했다.

이는 우선 상장기업에 적용되는 정부 규제가 갈수록 까다로워지고 있기 때문이다. 특히 미국의 경우 기업의 회계감사를 강화하는 사베인스옥슬리법과 도드프랭크법 등이 2002년부터 잇달아 발효되며 기업의 상장유지 비용이 급증하고 있다. 이코노미스트는 미국의 한 상장기업이 꼼꼼한 정부 규제를 통과하기 위해 드는 비용이 280만달러를 넘어섰다고 지적했다.

해지펀드 등을 필두로 한 '단타 투자자'들이 늘어나고 있는 것도 IPO시장 침체의 한 이유다. 언제 어디서든 풍부한 정보를 접할 수 있게 된 투자자들은 한 기업의 주식을 진득하니 갖고 있기보다 단기 시세차익에 몰두하고 이것이 기업의 안정적 자금조달을 막고 있는 것이다. 실제 1920년대 상장기업의 평균 수명은 65년이었지만 1990년대 들어 10년 이하로 줄어들었다. 이 밖에도 IPO 이후 선임된 전문경영인들이 스톡옵션 등을 교묘히 활용해 자기의 잇속만 챙기는 경우가 많은 것도 이런 현상을 부채질하고 있다.

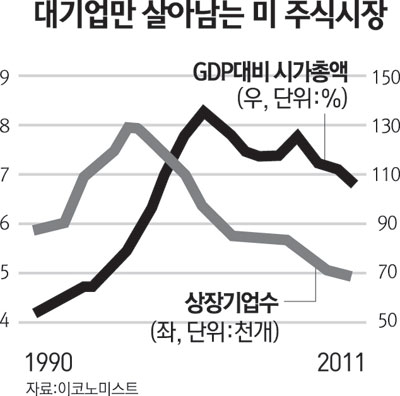

문제는 이 때문에 이미 상장된 대기업들의 몸집은 계속 불어난 반면 아이디어는 우수하지만 돈이 없는 중소기업의 상장이 가로막히면서 경제 전반의 활력이 떨어지고 있다는 점이다. 미국증시에 상장된 기업 수는 1996년 8,000여개에 달했지만 이후 점차 줄어들어 지난해에는 5,000개를 밑돌았다. 반면 상장된 기업의 시가총액은 약간 감소하기는 했지만 큰 타격 없이 국내총생산(GDP) 대비 110%선을 유지하고 있다. IPO시장이 활기를 잃으면서 경제생태계가 대기업만 살아남는 방향으로 왜곡되고 있는 것이다.

이코노미스트는 "지금의 자본주의를 확대ㆍ발전시킨 '자본주의 기관차'격인 IPO가 위축된다면 자본주의의 미래도 어두울 것"이라고 우려했다. 이어 "19세기부터 철도를 놓고 자동차와 TVㆍ컴퓨터를 만든 것은 모두 활발한 IPO가 있었기 때문"이라며 "IPO는 유망한 중기에 발전할 수 있는 기회를 부여했다"고 설명했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >