|

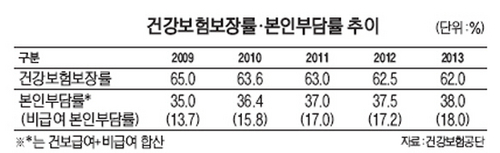

지난 2009년 35%까지 떨어졌던 진료비 본인부담률이 4년만에 38%까지 올랐다. 건강보험이 적용되지 않아 환자가 100% 부담한 진료비 비중(비급여 본인부담률)이 2009년 13.7%에서 2013년 18%로 4년 연속 증가했기 때문이다. 반면 건강보험재정에서 지불한 진료비 비중(건강보험보장률)은 65%에서 62%로 떨어졌다. 정부가 2005년 이후 세 차례에 걸쳐 건강보험 보장성 강화계획을 세워 엄청난 재원을 쏟아부었지만 약발이 없는 셈이다.

12일 건강보험공단에 따르면 종합병원과 대학병원 등 상급종합병원의 보장률은 59.2%로 1년새 1.2%포인트 상승했지만 병·의원은 각 49.8%, 61.3%로 2~3%포인트 안팎씩 낮아졌다. 진료비 증가율이 떨어진 병·의원들이 돈 되는 비급여 진료를 확대한 결과다.

1인당 진료비 상위 30위권 질환의 67%를 차지하는 암의 보장률은 1년새 74.1%에서 72.7%로 하락했다. 박근혜 정부가 보장성 강화에 방점을 찍은 4대 중증질환(암·심장·뇌혈관·희귀난치성질환)의 보장률은 77.5%로 전년 77.7%와 별 차이가 없었다.

건보공단은 2014년 보장률이 63.5% 수준으로 높아질 것으로 내다봤다. 선택진료료·상급병실료·간병비 등 3대 비급여 개선에 8,000억원, 4대 중증질환 보장성 강화에 4,000억원 등 1조2,000억원을 신규 보장성 강화에 투입한 효과다. 2013년 노인 부분틀니, 치아 스케일링 등을 건보 급여대상으로 추가하는데 쓴 1,400여억원의 8.6배나 된다. 이처럼 보장성 강화에는 상당한 돈이 든다. 소득·재산이 적은 건보 지역가입자의 보험료율이 더 높은 역진적 부과체계 개선도 단기적으로는 건보 재정에 부담 요인이다.

다만 보장성 강화에 필요한 재원조달은 정부와 가입자, 의료기관이 분담할 필요가 있다. 정부는 비용에 비해 효과가 떨어지는 의료서비스를 건강보험 적용대상에서 퇴출시키고 비급여 항목에 대한 관리를 본격화해야 한다. 50%를 밑도는 지역가입자 세대의 소득자료 확보율을 끌어올리는 것도 긴요하다.

보건복지부와 건강보험공단은 국세청 등과 공조를 강화해 분리과세 자료 등 '소득자료 사각지대'를 최소화해야 할 것이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >