|

현대·기아차 노조가 결국 파업을 선택하면서 자동차 업계 전체에 검은 그림자가 드리워지고 있다. 지난달 30일 현대기아차그룹 20여사 노조 대표가 함께 기자회견을 열고 '통상임금 확대'와 관련해 공동 대응하기로 한 것이 현실화됐다.

먼저 기아차 노조가 지난 20일 쟁의대책위원회를 열어 22일 오전·오후조가 각각 2시간의 부분 파업을 벌이기로 결정했다.

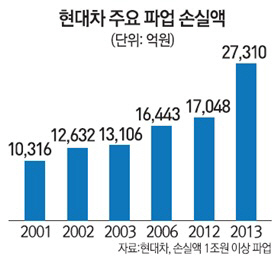

현대차 노조도 21일 쟁대위 회의를 통해 22일 오전·오후조가 각각 2시간 부분 파업과 함께 23일 주말 특근(오전 8시간, 오후 9시간)까지 거부하기로 하면서 그룹 전체에 대한 압박에 나섰다. 이번 부분 파업과 주말 특근 거부로 현대차는 1,500억원 이상의 생산 차질이 불가피해졌다. 기아차도 4시간 부분 파업으로 220억원 정도 생산 차질이 예상된다.

두 노조가 통상임금과 관련해 파업을 벌이는 것은 국내 완성차업계에서 소외되지 않을까 하는 우려 때문이다. 국내 완성차업계에서는 한국GM과 쌍용차가 이미 정기상여금을 통상임금에 포함시키기로 한 상태다.

하지만 현대차의 경우 근로자들에게 2개월에 한 번씩 정기상여금을 주지만 근무일이 15일 미만이면 주지 않도록 돼 있다. 결국 통상임금의 성립요건인 고정성이 결여돼 있어 상여금이 통상임금에 포함될 수 있는 여지가 적은 셈이다. 중도성향의 실리파로 분류되는 이경훈씨가 현대차 노조 지부장으로 선출된 후 현대차 안팎에서는 노조가 파업을 자제하지 않겠느냐는 기대도 있었지만 자동차 업계에서 나 홀로 통상임금 확대 이슈에서 소외될 것이라는 우려 때문에 결국 파업이라는 강경책을 들고 나온 것으로 풀이된다.

여기에다 금속노조가 통상임금 이슈를 확산시키기 위해 핵심 사업장인 현대·기아차를 끌어들인 것도 사태를 꼬이게 하고 있다. 현대차의 경우 엔저 여파로 해외 무대에서 가격 경쟁력이 떨어지고 있는데다 5,300여개에 이르는 협력업체의 사정을 감안하지 않을 수 없어 파업하기가 쉽지 않은 상황이지만 금속노조의 결정에 따라 어쩔 수 없이 파업의 길을 선택한 것으로 보인다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >