|

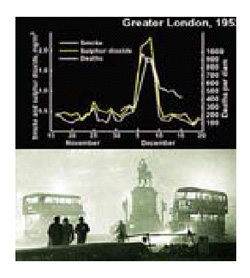

1952년 12월4일 영국 런던. 쾌청하던 날씨가 정오쯤 짙은 안개로 바뀌었다. 따뜻한 바람도 멈추고 기온이 떨어졌다. 날이 저물어 냉기가 퍼지자 각 가정에서는 석탄을 마구 땠다. 런던 시민들은 밤새 콜록거렸다. 하루가 지난 12월5일, 도시가 스모그에 덮였다. 굴뚝 수십만개가 내뿜는 연기와 아황산가스가 대기로 빠져나가지 못한 채 안개와 뒤섞여 버렸기 때문이다. 한치 앞을 분간할 수 없는 스모그에 보행자의 통행조차 어려웠다. 차량들은 대낮에도 전조등을 켰다. 런던 외곽으로 퍼진 스모그 때문에 교외 역에서 열차충돌사건도 일어났다. 템스강의 선박운행도 금지됐다. 병원은 환자들로 넘쳐났다. 저항력이 약한 유아나 노약자들이 기관지와 호흡기 질환, 폐렴으로 죽었다. 남서풍이 불었던 9일 런던을 빠져나가기까지 5일간 스모그는 런던 시민 915명의 목숨을 앗아갔다. 후유증은 더 컸다. 12월 말까지 누계사망자가 4,000여명선을 넘고 이듬해에는 8,000여명이 추가로 사망했다. 런던 시민 1만 2,,000명의 목숨을 앗아간 스모그 피해는 런던 교외는 물론 영불 해협을 넘어 프랑스ㆍ벨기에ㆍ네덜란드의 기후에도 영향을 미쳤다. 날씨와 기후, 환경 보전에 대한 국제적 협력의 필요성이 크게 부각된 것도 런던 스모그 이후다. 스모그는 남의 일이 아니다. 서울의 스모그는 공장과 가정의 매연이 원인인 런던형 스모그와 자동차 매연이 요인인 LA형 스모그의 복합형이다. 치유와 예방이 그만큼 어렵다. 세계경제포럼(WEF)이 조사한 환경지속성지수 결과에 따르면 한국은 조사대상 146개 국가 중 122위다. 환경과 경제여건을 감안할 때 지속적인 성장이 불가능할 수 있다는 얘기다. 환경을 도외시한 성장은 더 이상 불가능한 시대다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >