|

|

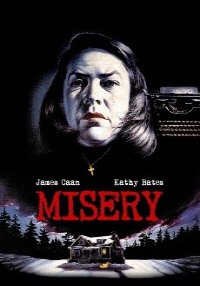

소설가 스티븐 킹(67)의 주종목은 미스터리·공포·호러, 장기는 익숙한 일상 속 친근한 존재가 문득 낯설어지고 곧 공포의 대상으로 치닫는 전개다. 기발하고 번뜩이는 설정과 장면, 아이디어에 뼈대를 붙여가는 그의 소설은 장편으로 갈수록 허술한 결말에도 많은 팬을 거느려 왔다. 현재까지 내놓은 장편소설 50여편과 단편 200여편은 세계적으로 3억5,000만부가 넘게 팔렸고, 이 중 영화화된 것만 70여편. 스티븐 킹이나 장르영화 팬이 아니라도 '캐리' '샤이닝' '쇼생크 탈출' '스탠 바이 미' '미저리' '런닝맨' 중 하나 정도는 대개 들어봤을 것이다.

그런 그의 신작 '조이랜드'가 출간됐다. '조이랜드'는 4년전 살인사건이 있었던 놀이공원에서 잠시 일하게 된 대학생 데빈 존스를 중심으로, 일단 그의 장기인 심령 공포물과 연쇄살인 미스터리극을 표방한다. 데빈은 여자친구에게 상처받은 채 시골 바닷가의 놀이공원 '조이랜드'에서 여름방학 기간 일하게 된다. 4년 전 젊은 여자가 '공포의 집'에서 목이 잘린 채 발견됐고 이후 종종 그녀의 유령이 목격된다는 곳. 그러다 그곳 점쟁이의 예언대로 심령적 능력을 가진 소년 마이크와 엄마 앤을 만나고, 끌려들어가듯 사건의 진실에 다가서게 된다.

줄거리는 이렇지만 미스터리·공포물 팬이라면 다소 실망할 수 있다. 책은 60대 후반의 데빈이 1973년 스물한 살의 자신을 돌아보는 회고담, 혹은 성장소설에 가깝기 때문이다. 현재 작가의 모습이 투영된 탓인지, 여전히 시끌벅적한 농담 중에도 세월의 더께가 느껴지는 아득한 그리움 같은 것들이 묻어났다. 물론 단칼에 잘라낸 듯 깔끔한 미스터리적인 재미와 전개는 줄었지만, 스무살 즈음 '몰랐을 법한 것들'이 그 사이를 채웠다. 그가 책 첫 머리에 고단하고 어리숙한 젊음을 짧게 요약하며, 농담 섞인 투로 '꽤나 달콤하지 않나?'라고 되묻듯이.

그렇다고 아주 미스터리를 놓지 않는다. '공포의 집' 설정의 재미는 사람들이 진짜 시체를 봐도 소품이려니 한다는 점에 있다. 실제로 그녀의 시체는 사람들이 모두 빠져나간 새벽에나 발견된다. 또 약간의 스포일러에 가깝지만 작가는 여기에 하나의 트릭을 추가한다. 당시 목격자의 증언과 우연히 찍힌 사진에 공통적으로 드러나는 범인의 문신. 사람들은 손등의 문신처럼 눈에 띄는 특징 앞에 다른 인상착의는 모두 흐릿하게 기억하게 된다는 점이다.

하지만 역시나 마무리는 아쉽다. 이야기가 7부 능선을 넘어가는데도 도무지 사건은 진전이 없고, '남은 분량 속에서 어떻게 마무리 지으려나'할 때 후다닥 끝난다. 그것도 또 한 번 우연과 신비로운 그 무엇에 기대어. 데빈이 미스터리를 푸는 그 순간 범인의 전화가 오고, 유령의 전갈을 받은 전직 사격선수가 칠흑같은 밤 비바람에 흔들리는 대관람차 속 범인을 일격에 해치운다. 그것도 데빈 머리에 총알이 박히기 직전에. 조금의 오차도 허용되지 않는 상황 속 연이은 행운이 사건을 작가의 의도대로 이끌어준다. 느닷없이 등장하는 4년전 죽은 여자의 머리띠도 같은 맥락이다. 1만3,000원.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >