|

예산ㆍ재정 문제를 둘러싼 미국 정치권의 잦은 불협화음이 미국은 물론 글로벌 경기 및 기업 경영환경 전체의 펀더멘털을 훼손시키고 있다는 경고음이 갈수록 커지고 있다. 버락 오바마 대통령 집권 이후 계속되고 있는 미국 정치의 불확실성 리스크를 근본적으로 제거하지 않으면 제2ㆍ제3의 셧다운 사태로 글로벌 경제 전체가 휘청거리는 현상이 반복될 수 있다는 지적이다.

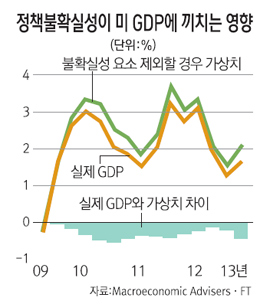

글로벌 리서치 그룹 매크로이코노믹어드바이저스(Macroeconomic Advisers)가 14일(현지시간) 발표한 보고서에 따르면 지난 2010년 이후 미국의 민주ㆍ공화 양당 간 계속된 예산 전쟁은 미국의 연간 국내총생산(GDP)을 1%포인트 감소시키고 200만개 이상의 일자리가 없어지는 효과를 불러왔다.

천문학적 규모에 달하는 미국 재정적자 해결을 위한 초당적 협력을 강조하는 단체인 페터슨재단도 비슷한 견해를 내놨다. 이들에 따르면 미국은 재정문제를 둘러싼 정치적 충돌이 벌어질 때마다 90만개의 일자리 비용에 해당하는 경제적 피해를 입었다.

더욱 큰 문제는 이 같은 미국 정치 리스크가 자국 내에 머물지 않는다는 점이다. 미 중앙은행인 연방준비제도(Fedㆍ연준)의 양적완화(QE) 축소 가능성 언급만으로 최근 신흥국 통화 및 증시ㆍ채권 등이 휘청거렸던 전례에서 보듯 미국의 날갯짓이 글로벌 경제에 야기하는 나비 효과는 불문가지다.

영국 일간지 파이낸셜타임스(FT)는 "재정정책을 둘러싼 미국 정치의 마비 증세는 미국 내에서 엄청난 경제적 비용뿐 아니라 전세계적으로도 경제 정책 입안자들로 하여금 불안감을 키우는 요소로 작용하고 있다"고 전했다.

미국은 2009년 오바마 대통령이 처음 취임한 후 매년 예산ㆍ재정 문제를 놓고 벼랑 끝 대치를 거듭했다. 2009년의 건강보험개혁안, 2010년의 감세연장법안, 2011년 급여세 감면 연장안, 2012년 재정절벽(fiscal cliff) 협상 등이 대표적 예다. 오바마 집권 2기 첫해인 올해 역시 셧다운ㆍ디폴트 사태를 비롯해 연초의 시퀘스터(sequesterㆍ연방정부 자동 지출 삭감) 문제 등으로 홍역을 앓았다.

이 같은 정치 리스크가 기업 경영환경에 미치는 악영향 역시 간과할 수 없는 수준이다.

포춘이 지난 1월 일부만 공개됐던 세인트루이스연방은행 보고서를 최근 재분석해 보도한 바에 따르면 미국 기업(2010년 기준)들은 1995년 대비 현금 보유량을 4배 이상, 1979년과 비교해서는 11배 더 늘린 것으로 조사됐다. 경제성장률과 인플레이션을 감안하더라도 미국 기업들의 유보금은 지난 10년 사이 두 배가량 증가했다.

보고서는 "경제정책 불확실성의 언론 보도 빈도 수 등을 기준으로 삼은 '정책 불확실성 지표'와 기업의 전체 현금 흐름은 밀접한 관련이 있는 것으로 조사됐다"며 "기업이 현금 보유를 늘리는 가장 큰 이유는 정책 불확실성"이라고 지적했다.

한편 블룸버그에 따르면 1개월물 미국 국채금리는 8일 이후 5거래일 연속 1개월물 리보(런던 은행 간 금리)보다 높았다. 가장 안전한 자산이라 평가 받는 미 국채가 세계 단기 금융 거래의 대표 금리인 리보보다 높은 '비정상적' 상황이 지속되고 있는 셈이다.

미 국채의 불안정성은 이에 기반한 미국 기업의 조달금리 상승을 부추기는 효과가 있다. 페터슨재단에 따르면 2009년 말 이후 미국 재정정책의 불확실성으로 국고채 대비 미 회사채 프리미엄은 0.38%포인트 상승한 것으로 조사됐다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >