|

공연 무대 뒤에서 오가는 돈 봉투가 있다. '뒷돈' 하면 떠오르는 부정한 돈은 아니다. '헉' 소리 날 거액은 더더욱 아니다. 주는 이도, 받는 이도, 보는 이도 훈훈한 주인공은 만원사례(滿員謝禮) 봉투. 특정 회차의 전 석 매진을 기념하는 뜻깊은 돈 봉투다.

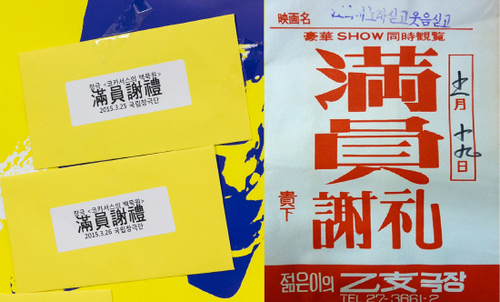

지난 3월 21~28일 공연한 창극 '코카서스의 백묵원'은 전회 전 석 매진을 기록하며 화제를 모았다. 국립창극단의 김성녀 예술감독은 공연 때마다 배우와 현장 스태프를 찾아가 1,000원이 든 만원사례 봉투를 돌렸다. 이름 그대로 '모든 좌석이 가득 찬(만원) 데 대한 감사(사례)'라는 뜻이다.

만원사례 봉투는 1960~70년대 연극이나 영화를 감상하는 극장 문화가 확산되며 공연계에서 활발하게 오갔다. 한국영상자료원에 따르면, 당시 영화사에선 영화 포스터 밑에 만원사례 봉투를 붙이는 방식으로 흥행을 과시했다. 봉투 수가 많을수록 만석(滿席) 회차가 많았다는 뜻이기 때문이다.

연극 역시 극단이 흥행 수입금의 일부를 떼어내(때론 연출자가 자비로) 배우와 스태프에게 만원사례 봉투를 돌리고, 공연장 입구에는 '만원사례'라고 쓴 방을 붙여 관객에게도 감사 인사를 전했다. 원로 연출가 김정옥 선생은 1997년 박정자 주연의 1인 극 '그 여자 억척 어멈' 공연 당시 손수 붓글씨로 방을 만들어 붙였다고 한다. 극단 역사가 깊은 일본 역시 관객을 많이 동원한 연극에서 연기자나 종업원에게 '오오이리 부쿠로(大入り袋·만원봉투)'라는 이름의 상여 봉투를 주며 격려하던 문화가 있었다.

훈훈한 만원사례 봉투는 영화와 공연 모두 산업화하며 점차 모습을 감추고 있다. 영화는 멀티플렉스 영화관의 확산과 높은 접근성에 힘입어 매진 작품이 흔해졌고, 연극은 뮤지컬을 포함해 작품 수가 폭발적으로 늘어나며 과거보다 객석을 채우는 게 쉽지 않기 때문이다.

열정과 깡으로 작품을 만들던 시절, 영화·연극판에선 건네받은 사례금을 모아 배우·스태프가 다 함께 고기 안주에 술을 걸치며 고된 삶을 달래던 낭만이 있었다고 한다.

화려한 기술과 스타 캐스팅을 앞세운 대작, 그리고 호화로운 대형 공연장이 늘어난 지금 소박했던 그 시절의 작은 봉투는 남다른 의미로 다가온다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >