|

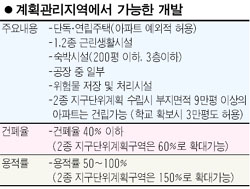

추병직 건설교통부 장관이 민간의 주택공급을 늘리기 위해 비도시지역 내 계획관리지역의 용적률을 상향 조정하겠다는 해결책을 내놓았지만 시장은 그 효과를 ‘반신반의’하는 분위기다. 관리지역은 수도권 난개발을 막기 위해 지난 2003년 1월 옛 준농림지와 준도시지역을 합쳐 만든 것으로 계획관리지역은 이중 개발이 이뤄지거나 진행 중인 지역이다. 계획관리지역에는 단독ㆍ연립과 상가 등 근린생활시설이나 숙박시설ㆍ공장 등을 지을 수 있다. 또 일정 요건을 갖춰 2종 지구단위계획을 수립하면 예외적으로 아파트도 지을 수 있지만 용적률은 150%로 제한돼 있다. 정부 발표대로 계획관리지역의 용적률이 다시 높아지면 사업성이 개선되면서 민간 건설회사의 개발이 재개될 것이라는 게 건교부의 입장이다. 하지만 상대적으로 입지여건이 떨어지고 기반시설부담금 등 다른 개발규제가 상존하는 상황에서 업체들은 그다지 큰 기대감을 보이지 않고 있다. H건설의 한 관계자는 “현재 남아 있는 계획관리지역은 대부분 분양성이 낮아 용적률을 풀어봤자 실제 개발될지 여부가 불투명하다”고 말했다. 도시지역보다 입지적 여건이 떨어지는 계획관리지역 개발사례는 최근에도 드물고 규제를 풀어준다고 해도 사업성을 장담하기 어렵다는 것이다. 정부 정책이 시장을 규제하는 상황이라 정책에 대한 불신감도 높다. K건설의 한 관계자는 “집값 상승은 정책 자체가 일관된 공급을 장담하지 못하기 때문”이라며 “계획관리지역 규제를 지금은 풀어준다고 하는데 언제 어떻게 바뀔지 모르지 않느냐”고 되물었다. 정부는 당초 준농림지 택지공급을 허용했다가 용인 등에서 난개발 등의 문제점이 나타나자 2003년 이를 계획관리구역으로 묶어 용적률 규제를 강화했다. 하지만 최근 수도권 집값이 불안한 움직임을 보이자 규제의 빗장이 다시 풀리게 된 것이다. 이에 대해 정부의 규제완화로 땅값만 더 오를 것이라는 비판도 거세다. 용적률을 상향 조정하면 공급이 늘어 분양원가가 떨어지는 게 아니라 땅주인들이 오히려 땅값을 올리는 호재로 받아들여 토지비 부담만 더 커질 수 있다는 것이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >