|

금융위기 이후 미국에서 질이 낮은 저임금 및 시간제 일자리가 고용창출을 주도하고 있어 고용시장의 정상 회복을 저해하고 있다는 분석이 나왔다. 또 이러한 신규 고용의 질 저하는 연방준비제도(Fedㆍ연준)의 출구전략에 대해서도 발목을 잡을 수 있다는 지적이다.

3일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 "지난 2년간 새로 생겨난 일자리들은 소매업ㆍ서비스 등 저임금 업종이 대부분이고 그나마도 시간제 근무가 다수"라며 "'노동의 질'이 좀처럼 개선되지 않으면서 전체 고용시장의 회복속도가 느려지기 시작했다"고 진단했다.

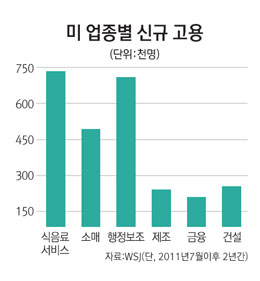

WSJ에 따르면 2011년 7월 이후 2년간 미국 내에서 일자리가 크게 늘어난 업종은 식음료ㆍ 행정보조ㆍ소매업 등 시간당 평균임금 20달러 이하의 저임금 직종이 대부분이었다. 지난 2년간 식음료서비스업종에서 약 75만개의 일자리가 창출됐고 행정보조직도 60만개 이상 늘었다. 반면 제조ㆍ건설ㆍ도매ㆍ금융 등 시간당 임금이 20~30달러인 주요 업종에서는 일자리가 각각 15만~30만개가량 창출되는 데 그쳤다.

전문가들은 고용기조가 회복된 저임금시장이 포화상태에 다다르면서 전체 취업자 수가 줄기 시작했다는 분석을 내놓고 있다. 미 노동시장은 지난 1년간 월평균 19만9,000명의 신규 일자리가 생겨나며 견조한 회복세를 보였지만 지난달 신규 취업자 수가 16만2,000명으로 떨어지며 시장 둔화세가 본격화되는 게 아니냐는 평가를 받았다.

WSJ는 "지난 2년간 이뤄낸 고용성장에 대해 '질적 측면'에서 의구심이 늘고 있다"며 "고용의 질이 정체된 상태에서 양적 성장은 결국 한계가 있을 수밖에 없다"고 지적했다.

구직자와 기존 취업자를 포함하는 미국의 16세 이상 근로인구 비중도 2010년 65%대를 회복한 이래 하향 기조를 이어가고 있다. 지난해 말 근로인구 비중은 전 인구 대비 64%까지 낮아졌고 7월에는 63.4%로 하락했다.

고용시장의 회복 기조에 의문이 제기되면서 이르면 9월 양적완화를 축소하겠다던 연준의 계획에도 의문이 제기되고 있다.

앞서 연준은 실업률이 7%선으로 떨어지면 양적완화 축소에 들어가고 6.5%에 도달하면 완화를 종료하겠다는 '출구전략 로드맵'을 제시했다. 하지만 최근 WSJ 보도에 따르면 연준은 고용시장의 부담 요인 등을 반영해 양적완화 축소 시점을 '실업률 6.5%'선으로 하향 조정하는 방안을 검토하고 있다.

WSJ는 "저임금ㆍ시간제 일자리가 주류를 이루면 가계의 중장기적 소비지출 여력 및 안정적인 경제성장 가능성이 그만큼 줄어든다"며 "제조업 등 주요 업종에서 고용의 질 개선 여부에 향후 시장이 주목하게 될 것"이라고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >