|

금융당국이 사고를 잇달아 일으키는 금융회사에 금융감독원 직원을 아예 상주시키는 '상주검사역제도'를 도입하겠다고 밝힌 것과 관련해 현실성 논란과 함께 당국의 또 다른 보여주기식 대책이 아니냐는 지적이 나오고 있다.

현행 금감원의 인력 규모로 대규모 검사인력이 필요할 수 있는 상주검사역제도를 도입하기에 한계가 있고 이 제도가 운용될 경우 다른 부분에서 구멍이 날 가능성이 크기 때문이다.

특히 검사인력이 상주한 상태에서 해당 금융회사에 또 다른 금융 사고가 터질 경우 책임 소재를 가리기도 불분명해져 오히려 혼란을 키울 수 있다는 우려도 나온다.

16일 금융당국에 따르면 금감원은 금융회사에 대한 밀착형 감시를 늘리기 위한 상주검사역제도 도입 방안을 마련하고 있다.

이는 최수현 금감원장이 15일 시중은행장과의 긴급 간담회에서 "내부통제력을 잃은 금융회사에는 검사인력을 상주시키겠다"고 밝힌 데 따른 것이다.

금감원이 추진하는 상주검사역제도는 외형적으로는 저축은행 사태 당시 금감원이 파견했던 파견감독관제도와 비슷하다.

금감원은 저축은행 사태 당시 국제결제은행(BIS) 자기자본비율이 떨어져 적기시정조치를 받은 저축은행에 대해 감독관을 파견해 경영 상태를 직접 감시해왔다.

파견감독관은 보통 금감원 직원 1명과 예금보험공사 직원 1명 등 2명 정도 규모로 꾸려진다. 규모가 작은 저축은행에서는 가능한 시스템이다.

하지만 상주검사역제도는 단순히 금융회사의 건전성 개선 문제에만 초점을 맞추지 않고 대상이 대형 금융회사라는 점에서 파견감독관과는 역할에서 확연히 차이가 난다.

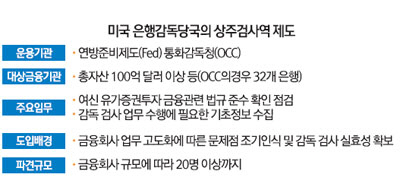

이는 금융회사 전반의 불법 행위를 사전에 차단하기 위한 것으로 이 제도를 도입한 미국의 연방준비제도(Fed·연준)와 통화감독청(OCC)의 경우 많게는 20명 이상의 인력을 금융회사에 파견하고 있다.

현재 금감원에서 순수 금융회사 검사 업무를 담당하는 인력은 약 300~400명에 불과한 것으로 알려졌다.

1개 금융회사에 Fed나 OCC와 같은 많은 인력을 투입하기에는 현실적으로 쉽지 않은 구조다. 금감원 관계자도 "미국처럼 대규모 인력을 투입할 경우 다른 분야에서는 감독 사각지대가 생길 수밖에 없을 것"이라고 말했다. 실제 금감원은 동양 사태나 정보 유출 사태가 터졌을 때도 검사인력을 한 분야에 몰아주면서 인력난을 겪어왔다.

금감원 내부에서도 미국처럼 상주검사역제도를 운영하기는 힘들다고 보고 있다.

금감원의 한 관계자는 "국내 정서상 미국처럼 대규모 인력을 투입할 경우 금융회사 업무가 마비되지 않겠느냐"며 "인원을 2~3명으로 최소화하면서 경영진을 집중 견제하는 정도의 역할을 하게 될 것"이라고 말했다.

하지만 이같이 최소화된 상주검사역제도를 운영한다 해도 문제가 남는다.

금융 사고가 추가로 발생할 시 책임 소재가 불분명해진다는 것도 고려해야 할 부분이다. 실제 지난 저축은행 사태 당시에도 금감원 감독관이 버젓이 파견된 상태에서 김찬경 미래저축은행 회장이 돈을 빼돌려 도주하려 한 사건이 있기도 했다. 시중은행의 한 고위 관계자는 "대형 은행의 경우 직원이 2만명이 넘는데 금감원 직원 몇 명이 상주해 있다고 사고가 안 터질 수 있겠느냐"며 "만약 그런 사고가 발생할 경우 당국이 떠안아야 할 리스크가 너무 커질 수 있고 이는 더 큰 혼란을 초래할 것"이라고 말했다.

상주검사역제도가 금융회사의 상근 감사 및 준법감시인 제도를 마비시킬 수 있다는 점도 부작용으로 거론되는 부분이다. 가뜩이나 심한 관치와 옥상옥 논란을 더 부추길 수 있다는 것이다.

금감원도 이 같은 문제점을 인식해 지난 2001년 미국 OCC 제도를 본따서 관련 규정을 만들어놓고도 아직 한 번도 상주검사역제도를 운용하지 않아왔다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >