|

|

● 약이 된 아르헨 디폴트

달러 페그제 포기하면서 페소화 가치 하락 유도… 수출 늘며 V자 회복 일궈

● 그리스에도 통할지 의문

아르헨보다 빚 훨씬 많고 관광·서비스 산업 외엔

외화 끌어들일 통로 전무… 유로화 포기절차도 복잡

지난 2년 동안 글로벌 금융시장을 공포로 몰아넣었던 그리스 디폴트(채무 불이행) 시한폭탄이 다시 째깍거리기 시작하면서 11년 전 이미 디폴트를 선언했던 아르헨티나 사례에 투자자들의 관심이 쏠리고 있다.

그리스가 유로존(유로화 사용 17개국)으로 남기보다 디폴트를 선언하는 게 오히려 경제를 이른 시일 내 복구할 수 있다는 지적도 만만찮기 때문이다. 물론 그리스가 디폴트를 선언할 경우 초기에는 기업 도산, 실업자 급증 등 고통이 수반되고 해외 신인도가 붕괴돼 외국인 자금을 빌려올 수 있는 길이 거의 막히게 된다.

하지만 대외채무는 동결돼 일단 한숨을 돌릴 수 있다. 특히 환율ㆍ재정정책의 주권을 찾아올 수 있다는 것이 매력이다. 일반적으로 디폴트 이후 자국통화가 절하되면 수출은 늘어나고 수입은 줄면서 경상ㆍ자본수지가 개선되는 효과를 볼 수 있다.

실제 2001년 12월 1달러의 채무를 35센트로 갚겠다는 '배 째라'식 디폴트를 선언한 아르헨티나는 2003년부터 경제가 회복세로 돌아서 국내총생산(GDP) 성장률이 7%를 넘길 정도로 극적인 V자형 반등을 일궈냈다. 세계 최대 펀드 운영업체인 핌코의 모하메드 엘에리언 최고경영자(CEO) 등 일부 경제전문가들이 "그리스는 하루 빨리 디폴트를 선언해 아르헨티나의 길을 걸으라"고 아우성치는 이유다. 반면 아르헨티나와 그리스는 경제구조와 글로벌 경기 등 모든 면에서 완전히 다르다는 반론의 목소리도 만만치 않다. 닮은 듯 다른 아르헨티나와 그리스를 분석해봤다.

◇벼랑 끝 그리스, 아르헨과 닮은 꼴=그리스가 디폴트라는 낭떠러지까지 몰리게 된 배경은 아르헨티나와 여러모로 비슷하다. 아르헨티나의 경우 비극의 씨앗은 1991년 자국화폐인 페소화를 달러와 1대1 비율로 고정하는 페그제를 도입하면서 잉태됐다. 고정환율제는 1980년대 말 월간 물가상승률이 200%에 육박할 정도로 초인플레이션이 나타나면서 물가를 잡기 위한 고육지책이었다.

효과는 빠르게 나타났다. 물가는 급속히 안정됐고 마침 세계경제가 회복세를 나타내면서 외국인 투자자금도 물밀듯이 몰려들었다. 1991~1994년 연평균 GDP 성장률은 7.7%까지 뛰었다.

그러나 1995년 멕시코 통화위기와 1999년 아시아 금융위기가 번갈아 터지면서 상황은 서서히 달라졌다. 세계적으로 금리가 뛰면서 아르헨티나 국채는 더 이상 투자자를 끌어 모으지 못했다. 포퓰리즘을 등에 업은 정부의 방만한 지출로 국가재정은 이미 누더기 상태였다. 설상가상으로 페그제 탓에 환율절하도 어려워 수출 경쟁력이 떨어지면서 외화표시 채권을 갚기 위한 보유 달러가 급속히 바닥을 드러냈다.

국제통화기금(IMF)은 2001년 8월 재정지출 축소를 전제로 구제금융 수혈을 약속했지만 긴축은 제대로 이뤄지지 않았고 쌍방은 '네 탓 공방'에 돌입했다. 긴축에 반대하는 아르헨티나 국민들은 거리로 쏟아져 나와 2001년에만도 8차례의 총파업을 일으켰다.

마침내 12월 아르헨티나 정부는 1,000억달러(당시 환율 기준 132조원)의 빚을 더 이상 갚을 수 없다며 일방적으로 디폴트를 선언했고 페르난도 데라루아 전 대통령은 시위대에 쫓겨 허겁지겁 헬기를 타고 대통령궁을 떠났다.

그리스 또한 자국경제 상황보다 훨씬 강력한 통화인 유로화를 사용화면서 위기의 불씨를 키웠다. 튼튼한 유로화를 앞세워 국채를 마구 찍어낼 때까지는 좋았지만 오랜 포퓰리즘의 전통으로 국가 세수가 바닥났고 수출 경쟁력은 바닥을 기었다.

결론적으로 유럽연합(EU)과 IMF로부터 두 차례에 걸쳐 총 2,400억유로의 구제금융을 이끌어냈으나 국민들은 혹독한 긴축에 반발했고 이제는 국가채무를 갚지 말자는 급진좌파 성향의 정당이 국정을 쥐고 흔드는 지경에 이르렀다.

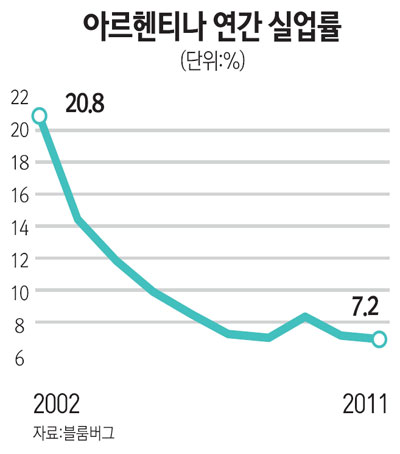

◇디폴트 해법 그리스에도 통할까=적어도 표면적으로 아르헨티나의 도박은 성공을 거뒀다. 블룸버그통신에 따르면 디폴트 직후인 2002년 1ㆍ4분기 -16.3%까지 폭락했던 GDP 성장률은 지난해 4ㆍ4분기 7.3% 성장으로 껑충 뛰어올랐다. 25%를 넘나들던 실업률도 같은 기간 7.2%까지 떨어져 미국(8.1%)보다도 낮은 수준을 유지하고 있다.

이 같은 회복세는 달러 페그제를 포기하면서 페소화 가치를 끌어내려 수출 경쟁력을 회복한 덕분이다. 글로벌 원자재 가격 상승도 힘을 보탰다. 아르헨티나의 주요 수출품 가운데 하나인 대두 값은 2003년 톤당 200달러 수준에 불과했지만 최근에는 톤당 500달러까지 폭등했다. 뉴욕타임스(NYT)는 "디폴트 선언으로 IMF가 요구하는 긴축정책을 실행하지 않은 것도 경제를 확장시키는 요인으로 작용했다"고 최근 분석했다.

그러나 대다수 전문가들은 그리스가 '아르헨티나 웨이'를 답습하기는 어려울 것이라는 전망을 내놓고 있다.

일단 2012년의 그리스는 2001년의 아르헨티나보다 더 상황이 좋지 않다. 당시 아르헨티나의 GDP 대비 재정적자는 3.2% 수준이었지만 현재 그리스는 10.5%에 달해 EU 권고치인 3%를 훌쩍 뛰어넘었다. 또 같은 기간 그리스의 GDP 대비 국가채무는 150%에 달하지만 아르헨티나는 54%선이다. 양국은 모두 공공계정에서 조작이 많은 나라로 잘 알려져 있지만 이 정도면 심각한 차이다.

더구나 그리스는 유로화를 포기하고 드라크마화로 복귀해도 환율절하 효과를 기대하기 어렵다. 아르헨티나는 세계적으로 손꼽히는 농산물 수출국이지만 그리스는 관광ㆍ서비스업 외에 외화를 빨아들일 통로가 거의 전무하다.

더구나 유로화는 그리스뿐 아니라 유럽 17개국이 동시에 사용하는 통화다. 그리스는 유로화 채권을 드라크마화 채권으로 바꿀 수 있는 법적 근거가 있는지부터 따져봐야 할 처지다. 단순히 페그제를 포기하는 것보다 훨씬 복잡하고 어려운 절차를 거쳐야 한다는 얘기다.

또한 그리스가 디폴트를 선언하면 그리스 국채를 보유한 역내은행 부실화→대출규모 축소→기업 투자ㆍ생산 위축→실물경기 침체로 이어지는 악순환의 고리가 공고해질 가능성이 크다. 경제성장을 위해 어쨌든 유럽을 바라볼 수밖에 없는 그리스로서는 결코 떠올리고 싶지 않은 시나리오다.

이 뿐만 아니라 결국 디폴트를 택할 경우 그리스는 글로벌 금융시장에서 영원한 '왕따'로 전락할 수 있다. 월스트리트저널(WSJ)은 "그리스가 아르헨티나처럼 국채조차 발행하지 못하는 국제미아로 전락할 수 있다"고 최근 지적했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >