|

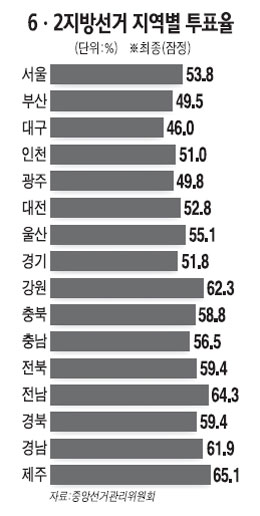

2일 진행된 6ㆍ2지방선거의 투표율이 15년 만에 최고를 기록했다. 이는 역대 지방선거 중 두 번째로 높은 것으로 여야 간 박빙승부를 만들어냈다. 중앙선거관리위원회에 따르면 이날 잠정 집계된 전국 지방선거의 최종 투표율은 54.5%였다. 선관위의 한 관계자는 “유권자들의 관심이 모이는 경합지역이 많이 나타나 투표율이 높아질 수 있었다”며 “선거 때마다 50대 이상의 투표율은 큰 변동이 없는데 이번 선거 투표율이 지난 2006년 지방선거보다 높아진 것은 아무래도 20~30대 젊은층의 참여율이 다소 늘어났기 때문”이라고 분석했다. 실제 오후2시 이후 20~30대의 투표가 이어지면서 평년에 비해 투표증가 속도가 2배 이상을 기록했다. 2006년 지방선거의 경우 전체 투표율은 51.6%였지만 20대와 30대의 투표율은 각각 33.6%와 41.3%에 불과했다. 주목할 것은 초접전 지역의 투표율이 높다는 점. 무소속 현명관ㆍ우근민 후보가 시작부터 경합했던 제주(65.1%)는 60%를 돌파했다. 강원(62.3%), 경남(61.9%), 충남(56.5%), 충북(58.8%) 등은 전국 평균을 웃돌았다. 높은 투표율을 기록하면서 막판까지 여야 후보들이 엎치락뒤치락하는 모습을 보였다. 일반적으로 투표율이 높으면 상대적으로 진보성향을 띠는 젊은층의 적극적인 투표로 야권에 유리하다는 게 중론이다. 하지만 이번 선거의 경우 천안함발 ‘북풍’ 등의 변수로 보수층의 결집도 두드러져 높은 투표율이 반드시 여권에 불리하게만 작용하지는 않았다는 분석도 나오고 있다. 여당과 야당은 투표율이 높아진 데 따른 영향을 놓고 상반된 주장을 펴고 있다. 민주당은 부동층의 ‘숨은 표’ 10%가 야권 후보를 찍는 대열에 가세했다고 본 반면 한나라당은 천안함 사태 이후 ‘안보위기’를 우려한 50대 이상 보수층이 투표장에 대거 나왔다며 신경전을 폈다. 정병국 한나라당 사무총장은 “전통적으로 투표율이 높아지면 여당에 유리하지는 않다”며 “그러나 농촌 지역은 원래 투표율이 높아 투표율과 선거 결과는 큰 상관관계가 없다고 본다”고 평가했다. 그러나 우상호 민주당 대변인은 “각 지역에서 들린 얘기로는 낮부터 젊은 사람들이 줄을 섰다고 한다”며 “접전지에서 야권이 약진한 것은 이 때문”이라고 반박했다. 여론조사 전문회사인 더 피플의 장강직 대표는 “60~70대는 원래 70%가량이 투표하기 때문에 투표율이 올라간다는 것은 박빙지역에서 아무래도 젊은층이 투표장에 많이 나왔다는 것을 뜻한다”며 “야권이 여권을 맹추격할 수 있었던 원동력도 높아진 투표율”이라고 해석했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >