|

"지난 대선에서 우리는 져서는 안 되는 선거를 졌다."

1일 민주통합당이 충남 보령에서 가진 국회의원ㆍ지역위원장 워크숍에서 유일하게 일치된 의견이다. 대선 후 40여일이 지나서야 당 차원의 대선 평가 및 혁신 방안을 논의하는 자리가 마련됐고 참여자 모두 노란색 당 점퍼로 단일대오의 모습을 갖췄지만 패배 원인과 진단 등을 놓고서는 갑론을박의 싸움이 계속됐다.

문희상 민주당 비상대책위원장은 "지려야 질 수 없는 선거에서 패했다"는 말로 워크숍의운을 뗐다. 정권교체의 욕구가 어느 때보다 높았지만 이를 대선 승리로 연결시키지 못했다는 것이다.

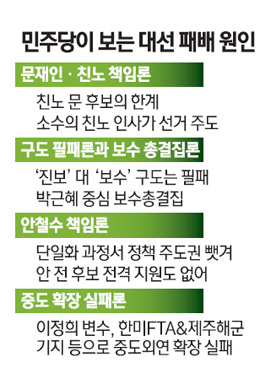

하지만 본격적으로 토론이 시작된 뒤에는 '왜 졌는가'에 대한 진단부터 엇갈렸다. 비주류 측은 '문재인 전 후보를 위한 친노 책임론'을 주장하고 나왔다. 당의 한 초선 의원은 서울경제신문 기자와 만나 "선대위에서 주요 직책을 맡고 있는 인사조차 주요 의사결정이 어떻게 이뤄졌는지를 모르더라"며 "친노라는 '보이지 않는 손'이 선거를 좌지우지했다"고 했다.

당 주류 측의 말은 달랐다. 이른바 '친노 9인방' 및 이해찬 전 대표의 사퇴 이후 "친노라 불리는 인사의 개입은 없었다"며 "오히려 계파 싸움을 부추기는 세력이 선거 활동에서 뒷짐만 지고 있었던 게 문제"라고 비판했다.

선대위에서 전략을 맡았던 한 핵심 의원은 "우리나라의 정치 지형상 '보수 대 진보'라는 1대1 구도는 패할 수밖에 없는 구조적 한계를 갖고 있다"며 "박근혜 대통령 당선인이 오랫동안 견고한 지지율을 보였던 것은 보수 응집력이 그만큼 강하다는 증거"라고 했다. '질 수밖에 없었던 선거'라는 것이다.

안철수 책임론도 불거졌다. 단일화 과정에 핵심적으로 관여했던 한 인사는 "안철수 전 대선 후보로 인해 단일화에 너무 많은 시간을 쏟았고 이 때문에 민생ㆍ정책 선거 등에서 민주당이 주도권을 잡을 기회가 없었다"고 했다. 반면 이에 대해서도 비주류 측은 "문 전 후보의 폐쇄적 스타일로 인해 안 전 후보를 끌어안지 못했다"고 지적했다.

대선 패배에 대한 엇갈린 진단은 엇갈린 해결책으로 이어졌다. 비주류 좌장인 정대철 상임고문은 "두 번의 선거에서 참패한 지도부에게 책임을 물어 인적쇄신을 단행해야 한다"고 말했다. 반면 송영길 인천시장은 "지도부를 죽이고 없애고 비대위도 없이 선거를 치르니 대선에서 당 조직이 작동이 되지 않았던 것 아니냐"고 했다.

대선 평가 및 진단을 둘러싼 이와 같은 파열음은 차기 전당대회에서의 당 지도부 선거를 앞두고 계파 간 주도권 싸움의 성격도 띠었다. 워크숍에 앞서 소집된 당무위원회에서 전대 준비위원에 계파 간 인사 안배가 이뤄진 것도 바로 이 때문이다. 친노 직계인 김태년 의원과 서영교ㆍ한정애 의원, 정세균계인 이원욱 의원 등이 범주류, 오제세ㆍ최원식ㆍ김춘진 의원 등 비주류, 최규성 의원ㆍ백두현 전 경남도당위원장 등 김근태(GT)계 등이 고루 들어가 있다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >