|

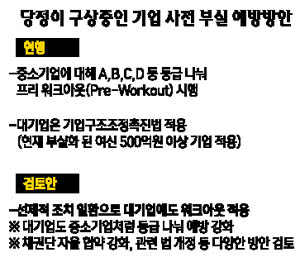

한나라당과 정부가 대기업에 ‘프리 워크아웃(Pre-workout)’ 제도 도입을 검토하는 것은 멀쩡한 대기업이 일시적 유동성에 빠져 흑자 도산하는 것을 차단하기 위해서다. 중소기업에 대해서는 현행 제도에 이 같은 지원 방안이 마련돼 있지만 대기업은 선제적 보호 장치가 없는 상황이다. 이명박 대통령도 최근 기업들의 경영난과 은행들의 자금회수 문제를 잇따라 언급하면서 흑자 도산을 차단하기 위한 방안을 여러 차례에 걸쳐 강조한 바 있다. 정부는 현재 중소기업에 대해 프리 워크아웃 제도를 시행하고 있다. 이 제도에 따라 금융당국과 채권단은 중소기업을 AㆍBㆍCㆍD 등급으로 나누고 있다. 우량군이나 회생 가능성이 큰 기업은 AㆍB 등급으로 구분, 이자감면ㆍ신규대출 등을 적용하고 있다. 반면 CㆍD 등급은 회생 가능성이 없다고 보고 채권단 주도 하에 시장에서 퇴출하는 제도다. 그러나 대기업의 구조조정 촉진 등을 담은 ‘기업구조조정촉진법’을 보면 부실이 가시화됐을 때 여신 500억원 이상 기업에 적용하도록 하고 있다. 한마디로 기촉법이 흑자 도산 방지 등 사전 예방에서는 한계가 있다는 얘기다. 당정은 이에 따라 기업들의 부실징후가 가시적으로 드러나기 전에 선제적 조치를 취할 수 있는 방안을 고민하고 있다. 정부의 한 관계자는 이에 대해 “여러 가지 방법이 있을 것”이라며 “현재 검토 초기에 있다”고 말했다. 정부가 현재 고려 중인 것은 기촉법을 개정, 유동성 위기에 봉착하는 등 회사가 어려움을 겪고 있는 것이 포착될 경우 지원하는 방안이다. 여기에는 부실 징후가 완연한 기업은 시장에서 조기 퇴출하는 것도 포함돼 있다. 하지만 법 개정을 통한 대기업 프리 워크아웃 도입은 쉽지 않아 보인다. 정부의 한 관계자는 “법으로 하면 강제적 성격을 띠게 되는데 시장에서 퇴출될 기업의 경우 주주들의 반대가 거셀 것”이라며 “법 개정을 고려하고 있지만 가능성은 그리 커 보이지 않는다”고 말했다. 당정은 이에 따라 채권단이 자율적 협약 등을 통해 대기업의 프리 워크아웃을 촉진하는 것을 긍정적으로 고려하고 있다. 건설사의 대주단 협약처럼 일종의 대기업 채권단 회의체를 결성한다는 것. 외환위기 이후 도입된 워크아웃 제도도 채권단 자율협약 형태로 돼 있다. 아울러 이 회의체에서 대기업의 여신상황 등을 지속적으로 모니터링, 문제가 발생할 경우 채권단에서 선제적 지원에 나서도록 하는 것이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >