|

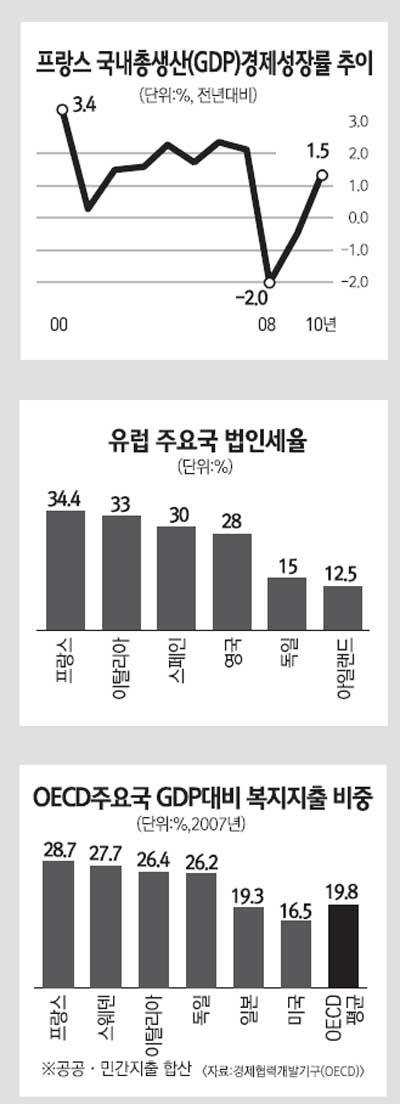

올해 주요 20개국(G20) 의장국 프랑스가 의장국 타이틀이 무색하게 경제 분야에서 좀처럼 기지개를 켜지 못하고 있다. '프랑스 병(病)'의 근본 원인인 과도한 복지 정책 수술 실패로 산업경쟁력이 약화되고 재정적자가 눈덩이처럼 불어나면서 프랑스 경제가 안팎으로 곪아 터지고 있다. 급기야 영국 경제전문잡지 이코노미스트는 1990~2000년대 일본 경제 추락을 상징하는 '잃어버린 10년(lost decade)'의 오명을 프랑스가 고스란히 물려받았다고 지적했다. 일각에서는 프랑스가 재기하기 위해서 이웃나라 독일을 벤치마킹해야 한다고 지적한다. 2000년대 중반까지만 해도 동반 쇠락의 길을 걸었던 독일이 복지정책을 손질하고 노동유연성을 강화함과 동시에 수출 중심 전략으로 궤도를 수정하면서 프랑스를 멀찌감치 따돌렸다는 것. 전문가들은 프랑스가 독일을 참고 삼아 탈출구를 찾아야 한다고 입을 모으고 있다. 프랑스 경제 지표를 들여다보면 왜 프랑스가 '유럽의 환자'로 불리는 지 알 수 있다. 프랑스는 과도한 사회복지비용 지출로 2000년 1.5%였던 국내총생산(GDP)대비 재정적자 비율이 2010년 7.7%를 기록, EU 권고 기준치 3%를 훌쩍 뛰어넘으며 재정적자 몸살을 앓고 있다. 수출 등 대외 경제지표도 고전을 면치 못하고 있다. 지난달 프랑스 경제관측기관(COE- Rexecode)이 크리스틴 라가르드 프랑스 재무장관에 제출한 보고서에 따르면 독일이 지난 해 GDP 경제성장률 3.6%를 기록하며 통일 이후 최대 성장률을 보인 반면 프랑스는 당초 목표했던 1.6%도 달성이 어려울 것으로 전망된다. 유럽 역내 수출 비중도 2000년 15.7%에서 2010년 13.1% 축소됐고 수출 규모도 10년 전에는 독일의 55%였지만 2010년에는 40% 수준으로 떨어졌다. 보고서는 독일산 자동차들과 트럭들이 유럽 거리 곳곳을 누비는 반면 프랑스산 공산품들은 독일산에 밀려 힘을 못 쓰고 있다고 지적했다. 프랑스가 이렇게 10년 사이 더 골병이 든 것은 과도한 복지정책 손질에 사실상 손을 놓았기 때문이다. 필요 이상의 복지정책으로 노동시장이 경직돼 산업경쟁력은 악화됐고 국가재정은 파탄 지경에 이르렀다. 프랑스는 지난 2000년 자크 시라크 대통령 시절 주당 노동시간을 종전 39시간에서 35시간으로 동결한 후 지금까지 35시간을 고수하고 있다. 이는 독일과 함께 유럽에서 최저수준이다. 반면 그 사이 최저임금을 17% 인상했고 계속해서 사회복지비용을 쏟아 부었다. 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 지난 2007년 프랑스의 GDP 대비 사회복지지출 비중은 28.7%로 복지천국 스웨덴(27.7%)마저 넘어서며 전체 1위를 기록했다. 국가경쟁력은 당연히 떨어질 수 밖에 없다. 프랑스의 노동생산성 증가율은 2000년 이후 단 한 번도 독일, 미국은 물론이고 OECD평균을 넘어본 적이 없다. 시장 흐름을 외면한 수출 정책도 경제 성장률 저하를 촉발했다. 프랑스는 독일과 일본등이 글로벌 최대 소비시장으로 부상하고 있는 중국 시장 공략에 주력할 때 유럽과 전통 '텃밭'인 불어권 아프리카국에 치중하면서 경쟁국에 알짜배기 시장을 내줬다. 국제통화기금(IMF)에 따르면 독일과 일본의 10년 전 대비 중국으로의 수출증가율이 각각 51.1%, 109.6% 를 기록한 반면 프랑스는 11% 증가에 그쳤다. 블룸버그통신은 "독일이 지난 해 '중국 수출'을 엔진삼아 괄목할 만한 성장률을 기록한 반면 프랑스는 유로존 재정위기로 유로화가 상당기간 약세를 띠었음 이를 수출의 재료로 사용하지 못했다"고 분석했다. 프랑스내부에서도 독일을 본받자는 목소리가 나온다. 2000년대 중반까지 프랑스와 비슷한 복지정책을 펼쳤던 독일은 주 노동시간 35시간을 유지하면서도 초과근무에 대한 인센티브로 수당 대신 보상휴가를 확대해 비용을 줄이고 노동생산성을 최대화 하고 있다. 이코노미스트에 따르면 수당 대신 보상휴가를 확대하고 있다고 답한 독일 공공기업은 2007년 5%에서 2010년 30%로 증가했다. 이는 재정건전성 확보에도 도움을 준다. 독일은 유로존 재정위기의 파고에도 2000년대 들어 꾸준히 재정적자 비율을 GDP대비 3%대를 유지하고 있다. 해외 아웃소싱 확대를 통한 수익 증대도 검토해볼 필요가 있다. 컨설팅업체 맥킨지에 따르면 2004년 독일과 프랑스 기업들이 해외 아웃소싱에 1유로를 투자한다고 가정할 때 벌어들이는 수익은 각각 0.8유로, 0.85유로였다. 당시만 해도 두 나라는 아웃소싱을 할 경우 손해를 보는 구조였다. 하지만 독일은 발상을 전환, 생산 기지를 해외로 이전하고 동유럽 인력을 적극 채용했다. 그 결과 독일은 현재 아웃소싱에 1유로를 투자한다고 했을 때 미국과 거의 비슷한 수준인 1.14~1.17유로를 벌어들이고 있다. 반면 동유럽 인력 채용에 미진한 프랑스는 여전히 2004년 수준인 0.85유로 수준에 그치고 있다. 독일은 아웃소싱 확대를 통한 노동 유연성 제고로 노동 비용을 70%나 감축했고 덩달아 일자리도 증가한 것으로 나타났다. 세제 개혁도 반드시 짚고 넘어갈 사항이다. 현 프랑스의 법인세율은 34.4%로 유로존에서 최고수준이다. 라이벌 국가인 이탈리아(33%), 영국(28%), 독일(15%)을 크게 웃돈다. 독일은 지난 2007년부터 38%수준이었던 법인세를 3년만에 15% 수준까지 낮추면서 기업들의 투자를 독려했다. 프랑스 일간 르 피가로는 "프랑스 내에서 5년안에 법인세를 20%수준으로 끌어내린다는 논의가 오고 가고 있지만 '논의'만으로는 부족하다"며 즉시 법인세 인하에 착수할 것을 주문했다. 이코노미스트는 "프랑스는 독일의 수출 전략과 복지 정책 등을 밑그림으로 삼아 '프랑스 경제 모델' 을 전면 검토할 필요가 있다"고 지적했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >