|

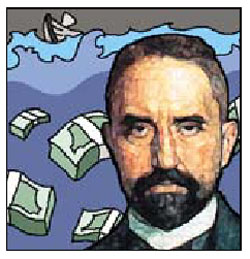

[오늘의 경제소사/2월6일] 스티네스 권홍우 편집위원 물가가 뛸 때 어떻게 하면 돈을 벌까. 매점매석보다 더 큰 이익을 누리는 방법이 있다. 대출이다. 금리가 급등해도 낮은 고정금리로 돈을 빌려 썼다면 그보다 더 큰 이익은 없다. 1920년대 독일 경제를 쥐락펴락했던 후고 스티네스(Hugo Stiness)가 딱 이랬다. 수단은 독점과 대출. 1870년 2월12일 탄광사업가의 손자로 태어난 그는 23세 때부터 가업을 이어받아 회사를 키웠다. 채굴한 석탄을 운반하는 선박회사와 무역회사를 세운 데 이어 제철업과 전력ㆍ가스ㆍ수도사업으로까지 영역을 넓혔다. 1차 대전 도중에도 쓰러지는 기업을 마구잡이로 사들였다. 부실한 기업을 인수해 부분으로 쪼개 포장한 뒤 값을 부풀려 팔아 차익을 챙겼다. 오늘날 인수 후 개발매각(Acquisition & Development)의 선구자 격이다. 수많은 기업을 소유한 그에게 패전은 오히려 약이었다. 초인플레이션 덕이다. 전쟁 전까지 미화 1달러당 4.2마르크였던 환율이 1923년 4조2,000만 마르크로 뛰는 초물가고 아래 독일 국민들은 한 조각에 800억마르크에 달하는 빵을 구하지 못해 굶었지만 그의 재산은 하루가 다르게 늘어났다. 가치가 떨어진 지폐로 세금을 내고 대출금을 갚았기 때문이다. 초물가고라는 광풍이 멎었을 때 그의 재산은 10억 금(金) 마르크로 전쟁 전보다 10배나 불어났다. 지멘스와 라인 등 그의 콘체른에 소속된 기업은 4,500여개가 넘었다. 언론사도 60개나 사들였다. 1923년 타임지는 그를 ‘독일의 새로운 황제’라고 지칭한 기사를 실었다. 정치권력까지 꿈꿔 의회에도 진출했던 스티네스는 정치ㆍ언론ㆍ기업제국 속에 파묻힌 채 1924년 54세의 나이로 죽었다. 원인은 과로사. 과연 그가 돈을 소유했을까, 돈이 그를 소유했을까.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >