|

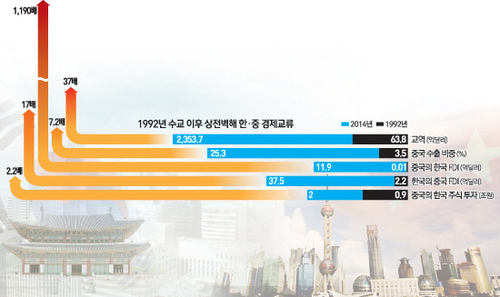

"한국전 때 우리에게 총부리를 겨눴던 중국군에게 박수 칠 수 있는가." 박근혜 대통령의 중국 전승절 기념행사 참석 여부를 두고 국내에서는 논란이 일었다. 한중 밀월관계는 최대 우방인 미국에도 탐탁지 않은 일이다. 그럼에도 박 대통령은 기념행사에 참석해 열병식까지 관람했다. 그만큼 중국이 한국에 지대한 영향력을 행사한다는 의미이기도 하다. 굳이 수출 비중 25%를 거론하지 않아도 우리 경제에서 중국을 빼고 상상하기는 어려운 상황이다.

하지만 '과연 중국을 얼마냐 아느냐'는 질문에는 누구도 시원한 답을 내놓지 못한다. 중국이 급작스럽게 3일 연속 위안화 평가절하를 단행해 금융시장에 위기감이 맴돌던 지난달 기획재정부의 한 정책당국자는 "이제라도 중국을 좀 알아보려고 하는데 중국 경제를 깊게 아는 전문가를 찾기가 쉽지 않다"고 토로했다.

실제로 학계에서 '중국통'으로 불릴 만한 전문가는 그리 많지 않다. 익명을 요구한 한 국립대 교수는 4일 "중국 경제는 중국어에 능통하고 현지에 있어보지 않으면 통찰력을 가지기 힘든 구조"라며 "그런 부분을 만족시키는 중국통을 추려내기는 쉽지 않은 일"이라고 말했다.

일각에서는 중국 경제가 그 어떤 나라보다 빠르게 변하고 있는 만큼 학계 차원에서 시의적절한 분석을 하기는 상아탑의 속성상 한계가 있다는 지적도 한다. 국책연구기관이 속보성 분석을 내놓지만 성과는 미미한 편이다. 지난 1995년 중국 베이징에 사무소를 설립한 대외경제정책연구원(KIEP)이 그나마 낫지만 연구원 내부에서도 중국 분석에 어려움을 호소하고 있다. 기본적으로 중국 경제통계 자체의 신뢰성에 의문이 있는데다 정책이 경제적 논리보다는 공산당의 일방적 선택으로 결정되고 있어서다. 미국 월스트리트저널(WSJ)은 "중국의 금리 결정은 인민은행이 아닌 공산당 중앙위원회의 몫"이라고 꼬집은 바 있다.

정부는 난감해 하고 있다. 기재부의 한 관계자는 "중국은 신뢰할 만한 통계가 없어 분석 자체가 쉽지 않다"며 "대부분 중국 관련 연구 결과가 해외 투자은행(IB)의 추정치로 만들어지는 것도 이 때문"이라고 지적했다. 정부 내부의 중국 경제 동향 보고 역시 IB 리포트와 외신 짜깁기 수준에 불과하다.

경제정책 컨트롤타워인 기재부 내 국제금융과 거시라인이 자문을 받을 외부 네트워크도 빈약하다. 금융시장을 챙기는 경제정책국은 지난달 25일에야 부랴부랴 중국 관련 전문가그룹 회의를 구성했다. 국제금융국도 공식적인 외부 전문가 풀(pool)이 없기는 마찬가지다. 금융위원회와 금융감독원은 해외 동향에는 깜깜이나 다름없다.

국책연구기관의 한 관계자는 "경제부처에도 중국 경제나 금융통이 없기는 마찬가지"라며 "그나마 중국 재경관으로 다녀온 이들이 현지 사정을 잘 알지만 그 사람들이 어떤 부서에서 어떤 업무를 맡고 있을지는 의문"이라고 지적했다. 실제로 기재부의 현재 정원 1,003명(별정직 포함) 가운데 중국 재경관 출신은 고용·복지정책을 담당하는 미래경제정책국의 백용천 국장 단 한 명뿐이다.

중앙부처 공무원들이 해외유학 대상지로 중국을 선택한 비중도 미국이나 유럽에 비해 매우 낮다. 백 국장은 "베이징에 있을 당시 전 부처에서 온 유학생이 불과 60여명 정도였다"며 "주요 교역 대상인 미국과 일본에 비하면 과도하게 낮은 수준"이라고 전했다.

인적 네트워크도 빈약하다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 중국 공산당이 내부적으로 해외파를 솎아내고 국내파로 채워넣으면서 해외에서 맺은 인적 관계도 덩달아 끊어졌다. 중국 정책 라인과의 소통이 쉽지 않다는 얘기다. 국제 금융통 출신의 한 전직 관료는 "우리는 중국에서 얻어야 할 것이 많지만 정작 우리가 중국에 줄 선물은 별로 없다"며 "일방통행식 관계로는 정부 간 소통 채널을 상시화하기 어려울 것 같다"고 말했다. /세종=김상훈·구경우기자

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >