|

아르헨티나 디폴트(채무 불이행) 위기가 고조되면서 아르헨티나는 물론 글로벌 경제에 미칠 파장에 관심이 고조되고 있다. 월가에서는 아르헨티나 경제가 큰 충격을 받겠지만 1982년이나 2001년 디폴트 때와는 달리 메가톤급 재앙에는 직면하지 않을 것으로 보고 있다.

이미 2001년 이후 이미 글로벌 금융시장에 대한 접근 기회가 제한돼 있어 디폴트 규모도 작은 데다 경상수지와 재정수지, 대외부채 수준, 성장률 등 펀더멘털이 과거보다는 상대적으로 튼튼하다는 것이다. 아울러 법정 패소로 인한 특이한 경우의 디폴트이기 때문에 90년대 외환위기 때와는 달리 충격이 다른 신흥국으로 전염되지 않고 국지전에 그칠 것으로 보고 있다. 아르헨티나 사태는 말 그대로 '전면적'이 아닌 '기술적' 디폴트에 불과하다는 얘기다.

최근 아르헨티나 정부는 2001년 디폴트 선언 당시 채무 조정을 거부하고 소송을 제기한 NML캐티털 등 헤지펀드 2곳과 협상에 들어간 상태다. 앞서 미국 맨해튼 연방법원은 아르헨티나가 이들 헤지펀드에 약 13억3,000만 달러를 전액 상환해야 한다고 판결했다.

하지만 협상 전망은 밝지 않은 상태다. 아르헨티나로서는 이들 헤지펀드 2곳의 요구를 전부 들어줬다가는 역시 채무조정을 거부한 다른 헤지펀드를 포함해 최소 150억 달러를 상환해야 하기 때문이다. 외환보유액이 280억 달러에 불과한 아르헨티나로서는 결코 받아들일 수 없는 시나리오다.

이처럼 디폴트 위기가 초읽기에 들어갔지만 아르헨티나 주식 및 국채 시장만 요동칠 뿐 국제 금융시장은 의외로 조용하다. 무엇보다 디폴트 규모가 2001년 1,000억 달러에 비해서는 턱없이 작기 때문이다. 여러 차례의 외환위기를 거친 데다 정부의 반시장적인 규제와 정정 불안 등의 여파로 외국인 자금이 떠난 게 오히려 약이 된 셈이다. 현재 아르헨티나의 해외 부채는 국내총생산(GDP) 대비 8%에 불과하다. 아르헨티나의 외국인직접투자(FDI)도 지난해 GDP 대비 1%로 전년의 1.8%보다 크게 줄었다.

아르헨티나 외환 및 금융 시장 사정도 13년전과는 다르다. 2001년 외환위기는 1991년 아르헨티나 정부가 무려 1만2,000%에 이르는 하이퍼인플레이션을 잡기 위해 고정환율제도를 도입한 데서 시작했다. 하지만 환율 고평가로 국제수지가 악화되고 외국인 자금이 탈출하던 차에 1999년 수출 경쟁국인 브라질이 평가절하를 단행하면서 아르헨티나의 수출이 큰 타격을 입었고 결국 디폴트 선언으로 이어졌다.

하지만 지금은 정부의 일부 외환 규제에도 변동환율제를 채택하고 있어 어느 정도 내성이 생긴 상황이다. 리서치 그룹 HIS의 브라이언 로슨 글로벌 컨설턴트는 "아이러니하게도 최근 아르헨티나 페소화 가치가 급락하면서 국제 경쟁력이 개선된 게 긍정적 요인"이라고 말했다. 또 무역수지가 비록 감소 추세지만 아직 흑자를 보이고 있고 은행들의 자본 건전성이 개선돼 과거처럼 뱅크런 가능성이 낮다는 것도 우호적인 요인이다.

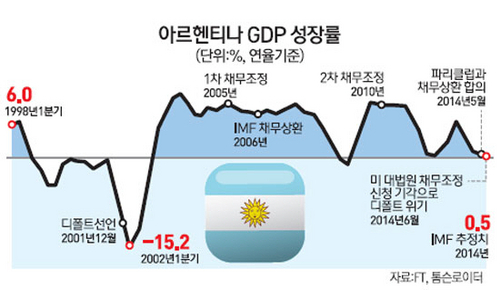

최근 아르헨티나 경제가 침체 국면에 들어갔지만 2001년보다는 사정이 나은 편이다. 아르헨티나의 지난 10년간 평균 GDP 성장률은 6.2%에 달했다. 반면 13년 전에는 2001년까지 3년간 경제 규모가 10%나 줄었다. 프런티어전략그룹의 크리스틴 헤리야 중남미 애널리스트는 "디폴트가 나면 아르헨티나가 타격을 받겠지만 이전과는 비교할 수 없을 정도로 파괴력이 약할 것"이라고 말했다. 2001년 당시에는 뱅크론 발생과 예금 인출 금지로 인해 금융 시스템이 붕괴되고 수입이 어려울 정도로 국제신인도가 악화됐다. 또 인구의 53%가 빈곤층으로 전락하면서 시민 폭동이 일상화하는 등 사회적 대혼란을 겪었다.

나아가 일각에서는 아르헨티나가 결국 디폴트는 피할 것이라며 낙관론까지 펼치고 있다. SW자산운용의 데이비드 힌먼 최고운용책임자(CIO)는 "아르헨티나는 외환보유액을 가지고 (헤지펀드 등과) 협상할 여력을 갖고 있다"며 "아직 일촉즉발의 디폴트 위기가 아니다"고 말했다. 아울러 아르헨티나발 위기 전염 가능성도 낮다는 분석이 우세하다. 골드만삭스의 마우로 로카 애널리스트는 "아르헨티나 위기는 외채를 갚을 능력이 부족해 생기는 전면적 디폴트가 아니라 법정 패소로 인한 기술적 디폴트"라고 설명했다.

하지만 아르헨티나가 대재앙은 피하더라도 경제 침체는 불가피할 것으로 보인다. 아르헨티나 성장률은 지난해 4·4분기 -0.3%에 이어 올해 1·4분기에도 -1.6%를 기록했다. 국제통화기금(IMF)은 최근 아르헨티나 GDP가 올해 4,045억 달러에서 내년에는 3,788억 달러로 감소해 콜롬비아에 추월당하면서 중남미 3위 경제국 지위도 잃을 것으로 전망했다.

특히 글로벌 금융시장에서 소외되는 시기가 길어진다는 게 아르헨티나에 뼈아픈 대목이다. 캐피털 이코노믹스의 네일 쉐어링 신흥 시장 분석가는 "디폴트 위기가 가장 나쁜 시점에 찾아왔다"며 아르헨티나의 고난이 가중될 것이라고 내다봤다. 경기 둔화와 물가 급등, 외환보유액 감소 등 내부 문제 해결도 어려운 판에 국제 원자재 가격 하락, 미국의 출구전략 우려 등 외부 여건마저 악화되는 최악의 시기에 디폴트 위기까지 불거졌다는 것이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >