|

'8월15일'을 기념하는 한국과 중국, 그리고 일본의 입장은 다르다. 각각 '광복' '승전' '패전'의 의미가 교차하는 세 나라다. 최근 한국내 여론조사에서는 국민 65%가 '한중일 정상회담은 일본이 사과한 후에 개최해야 한다'고 응답할 정도로 일본을 향한 감정의 골이 깊다.

그만큼이나 지난 12일 하토야마 유키오 전 일본 총리가 서울 서대문형무소역사관을 방문해 추모비 앞에서 사죄한 것은 의미가 컸다. 갈수록 우경화되는 일본 사회와 우익 정치인의 득세 속에서 진심으로 과거 역사에 대해 사죄하는 모습은 한국인과 중국인에게 큰 감동을 줬다.

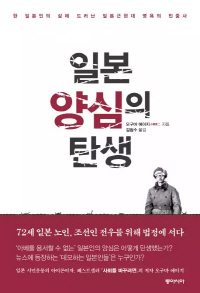

드물지만 이처럼 적극적으로 일본의 사죄를 요구하는 일본 지식인이 또 있다. 일본 시민운동의 아이콘이자 베스트셀러 '사회를 바꾸려면'의 저자인 오구마 에이지 일본 게이오대 역사사회학 교수다. 저자는 올해로 팔순을 맞는 아버지 오구마 겐지를 인터뷰해 한 개인의 일생으로 일본의 지난 20세기를 돌아본다. 전쟁이 한 사람의 삶을 어떻게 바꿔놓을 수 있는지, '전후 평화의식'이 어떻게 형성되어 왔는지를 90여 년 급변하는 사회 맥락 속에서 되묻는다.

저자의 아버지 겐지는 1925년생으로, 스무살인 1945년 일본군에 입대했다. 알다시피 전쟁은 곧 끝나고 겐지는 소련군의 포로로 시베리아 수용소에서 3년을 보낸다. 이곳에는 조선인 포로 오웅근도 있었다. 일본인이라 강제 징집됐지만, 조선인이라 무기도 없이 전쟁터에 끌려다닌 '조선인 일본군'이었다. 당시 이런 조선인이 소련에만 1만 명에 달했다.

하지만 일본 정부는 40여 년이 지나 일본 국적자, 즉 일본인에게만 전쟁피해자 위로금을 전달한다. 오구마 겐지는 이를 받았지만 오웅근은 제외됐다. 만주에 살던 오웅근을 일본인이라며 전쟁터에 끌고 다녔지만, 이제는 외국인(중국 국적)이라 보상할 수 없다는 논리였다.

어처구니없게도 그 국적이라는 것을 바꾼 건 일본 정부였다. 일제 강점기 강제로 일본 국적을 부여한 일본 정부는 종전 이후인 1947년 '외국인 등록령'으로 조선·대만 등 식민지였던 지역의 일본 국적자를 '당분간 외국인으로 간주한다'고 선언한다. 1952년 연합군 총사령부가 철수하자 아예 일본 국적을 박탈했다. 그리고 그걸 근거 삼아 배상할 의무가 없다는 것이다.

어쨌거나 겐지는 이 보상금을 받아 절반을 오웅근에게 보낸다. '조선인을 일본인으로 징집해놓고 지금은 외국인이기 때문에 지급하지 않는 것은 문제가 있다'는 이유에서다. 그리고 오웅근의 부탁으로 1996년 정부를 상대로 소송에 나선다. 일본계 일본인과 조선계 중국인 상관없이 전쟁 포로로 어려움을 겪은 모두에게 공식적으로 사죄하고 손해배상하라는 것이다. 하지만 이들은 패소한다. 2000년 도쿄지법은 '국민이 다 같이 참고 견디지 않으면 안 되는 전쟁피해'이기 때문에 보상할 수 없다는 청구기각 결정만 남겼다.

저자는 최근 일본이 미국과 중국에 공식 사과했으면서도 굳이 한국에는 끝까지 억지 주장을 펴는 이중적인 태도를 지적한다. 더불어 민간 합자기구를 통해 소액만 배상하는 것 역시 '눈속임'이라고 말한다. 원제는 '살아서 돌아온 남자 - 어느 일본군의 전쟁과 전후'다. 1만6,000원.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >