|

소프트웨어 개발자를 꿈꾸는 강한나(23)씨는 서울에 있는 3년제 대학에 다니다가 올 해 숭실대학교 콘텐츠경영학과에 편입했다. 텐츠경영학과는 숭실대와 한국콘텐츠진흥원이 함께 운영하는 '계약학과'다. 계약학과란 대학은 기업 맞춤형 인재를 양성하고 기업은 등록금과 취업을 책임지는 산학협력 모델이다. 학교 입장에서는 입학정원을 늘릴 수 있어 좋고 학생은 등록금과 취업이 동시에 보장되는 조건에서 공부할 수 있어 학생과 대학, 산업체 모두가 윈윈하는 직업교육 모델로 떠오르고 있다.

강 씨는 "IT업계로 취업도 보장되고 장학금도 100%"라며 "등록금 마련이나 취업에 대한 부담감이 없는 만큼 학생들 모두 여유로운 마음으로 학업에 열중할 수 있다"고 전했다. 또 "전에 있던 대학에서는 이론 위주의 수업을 했다면 지금은 철저하게 실무위주로 이뤄진다"며 "예전엔 학교를 졸업하면 뭘 할지 막막함이 앞섰지만 지금은 확실히 자신감이 붙었다"고 자부심을 드러냈다.

◇장학금도 받고 취업도 보장되는 계약학과=계약학과는 크게 재교육형과 채용조건형으로 나뉜다. 재교육형은 산업체 소속 근로자의 직무능력 향상을 위해 교육을 의뢰하는 형태로 경비의 50% 이상을 산업체가 부담한다. 채용조건형은 산업체가 채용을 전제로 학자금 전액을 지원하고 기업이 원하는 교육과정 운영을 요구하는 형태다.

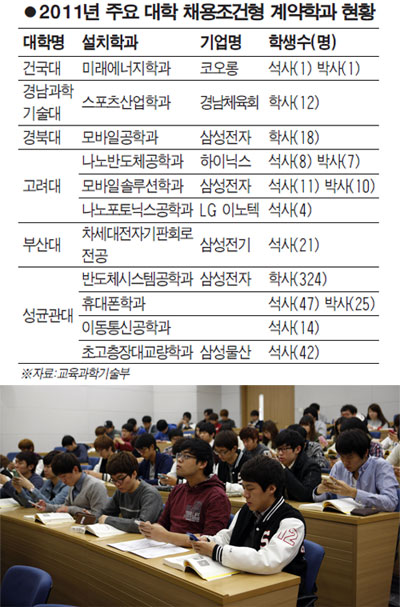

계약학과를 두고 있는 대표적인 학교로는 성균관대(삼성전자 휴대폰학과), 고려대(SK하이닉스 나노반도체공학과), 건국대(코오롱 미래에너지학과) 등이 있으며 한국콘텐츠진흥원이나 한국정보통신진흥원 등 공공기관도 해당 분야의 취업을 전제로 대학과 계약학과를 운영 중이다.

아직 규모는 미미하다. 교육과학기술부에 따르면 지난해 4월 현재 이 같은 계약학과에 재학하고 있는 학생은 2010년 9,216명보다 1,955명 늘어난 1만1,171명이다. 하지만 이 중 대부분이 재교육형으로 327개 학과 1만240명이 재학 중이며 채용조건형은 34개 학과 931명에 불과하다. 학과도 대부분이 전자공학ㆍ모바일ㆍ영상콘텐츠ㆍ정보보안 등 IT 분야에 집중돼 있다. 교과부는 지난 7월 기업의 채용조건형 계약학과 개설을 유도하기 위해 등록금 100% 부담을 50%로 낮추겠다고 밝혔다.

◇학벌 그림자에 묻힌 직업교육 비판도=프로그래밍 업계에서 8년을 근무한 베테랑 K씨(36)씨는 올해 가을학기부터 서울에 있는 모 대학에서 계약학과 과정을 듣고 있다. 승진 때문이다. "어딜 가나 비슷하겠지만 이 바닥 역시 전문대 나오면 대기업이나 정규직 직장에 들어갈 확률도 낮고 승진에서도 불이익이 있는 것이 현실"이라고 털어놨다.

고졸 취업이 그 어느 때보다 주목 받고 있는 시점에서 대학 직업교육이 동시에 확산되고 있는 아이러니한 현상은 결국 우리 사회의 지나친 학벌주의 때문이라는 지적이다.

김봉환 숙명여대 교육학부 교수(한국진로교육학회장)는 "대학 수준의 직업교육이 늘어나는 것은 더 전문적인 교육을 받기 위해서라기 보다는 '그래도 대학 졸업장은 따야지'하는 이유가 훨씬 지배적"이라고 분석했다.

대학 졸업생 취업률이 대학 평가, 곧 예산 배정과 직결되면서 대학직업교육이 우후죽순격으로 늘어난 측면도 있다. 학문의 전당인 대학이 취업 성공을 내건 취업 학원화되고, 대학들은 계약학과를 취업률을 높이기 위한 방편으로 사용하는 것이다. 대학 구성원들은 직장인 양성소로 전락한 대학에 회의를 느끼면서도 예산 지원을 받기 위해서는 어쩔 수 없다는 분위기다.

김 교수는 "많은 교수들이 취업률을 올리기 위해 혈안이 되면서도 한편으로는 이게 대학인지, 취업을 위한 직업훈련소인지 회의감을 갖는다"며 "하지만 취업률이 대학평가에 들어가니까 여기에 휘둘릴 수 밖에 없다"고 전했다.

서울 소대 한 대학에 계약학과를 직접 유치한 A교수도 "좋은 학생들이 들어와 취업 잘 하면 대학 인지도도 올라가고 대학의 특성화 이미지도 높일 수 있어 계약학과에 많은 대학이 관심을 갖고 있다"며 "하지만 따지고 보면 대학입장에서 계약학과는 취업률 높이는 게 주목적"이라고 잘라 말했다.

◇대학 취업률 줄 세우기 멈추고 고졸 차별 금지해야=한국 직업교육 구조의 모순을 바로잡고 정상화 하기 위해서는 대학 취업률 줄 세우기를 멈추고 고졸 차별을 금지해야 한다고 전문가들은 지적한다.

대학을 졸업하면 대부분 직업인이 되는 학생들에게 대학이 채워줄 수 없는 부분을 산업체와의 네트워크를 통해 보완해 줘야 할 필요성은 있지만 취업만을 위한 교과과정을 운영하는 것은 학문 연구와 전인적 인재 양성이라는 대학의 존립 이유를 퇴색시킨다는 것이다.

김 교수는 "취업 자체에 대한 집착보다는 취업 이전에 취업 역량을 갖추도록 잘 지도하고 이끄는 중장기적인 계획이 필요하다"고 강조했다. 이어 "고졸취업이 늘어난다지만 아직 우리 사회에서 임금이나 승진에 전혀 차별이 없다고 할 수 없다. 선취업 후진학 같은 정책으로 학생들을 위로하기보다는 고졸 취업 학생들이 진짜 어깨 펴고 살 수 있도록 자부심을 느끼게 해줘야 할 것"이라고 덧붙였다.

조병섭 한국전문대학교육협의회 고등직업교육연구소장은 "우리 직업교육 체계는 혼란에 빠져있는 상태"라고 평했다. 그는 "고졸 취업시대라고 하면서 선취업 후진학 정책을 추진하는 것은 결국 '취업부터 해도 대학 나오게 해주겠다'라고 하는 모순"이라고 비판했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >