|

|

"아시아 신흥국 신화는 꺾이고 킹 달러(King dollar)가 다시 돌아오는 중이다."(인도 뭄바이에 위치한 코탁 마힌드라뱅크의 인드라닐 판 수석이코노미스트)

리먼브러더스 사태 당시 미국 주도의 경제 패권에 금이 가고 심지어 달러가 휴지 조각으로 전락할 것이라는 전망마저 나올 때와는 180도 다른 분석이다. 이처럼 2008년 금융위기가 촉발한 글로벌 경제의 지각변동은 아직도 현재 진행형이다.

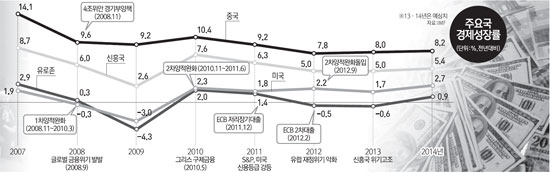

금융위기가 한창일 때 글로벌 경제질서는 '미국의 퇴조와 유로존(유로화 사용 17개국) 붕괴 위기-중국 등 신흥국의 부상'로 굳어지는 듯했다. 하지만 5년이 지난 지금 '선진국 부활-G2 시대의 고착화-브릭스(Brics) 등 신흥국 위기'라는 새로운 패러다임이 펼쳐지고 있는 모양새다.

◇G2 시대 개막…브릭스의 퇴조=지난 2010년 중국의 국내총생산(GDP)은 일본을 제치고 세계 2위로 부상했다. 본격적인 G2 시대의 개막 선언이었다. 이후 중국은 세계 경제ㆍ정치 무대에서 힘자랑에 들어갔다. 무차별적인 통화 스와프 체결 등을 통해 위안화 국제화에 박차를 가하며 달러 지배질서를 위협하는 한편 미국의 비판에 아랑곳하지 않고 주변국과 영토분쟁을 본격화하기도 했다.

특히 2010년에는 4조위안 규모의 경기부양책을 쏟아내며 침체 수렁에 빠진 세계 경제를 구원했다는 평가를 받았다. 비록 최근 지방정부와 금융권 부실, 수출 둔화 등으로 경고음이 나오고 있지만 G2 시대를 위협할 리스크는 아니라는 게 전문가들의 분석이다.

반면 세계 3대 경제축인 유로존의 경우 몰락의 연속이었다. 월가의 금융위기는 엉뚱하게도 유럽 국가의 금융권 부실과 재정위기를 불러왔고 유로존은 2011년 4ㆍ4분기 이후 6분기 연속 마이너스 성장세를 기록하며 2차 대전 이후 최장의 침체기를 겪었다.

유럽 최대 강국인 독일의 앙겔라 메르켈 총리 등 유럽 국가 수반들은 앞다퉈 중국으로 몰려가 유로존 국채매입 등 지원을 애걸해야 했다. 최근 경기침체의 수렁에서 탈출할 기미를 보이지만 글로벌 경제를 주도하기 위해서는 아직 멀었다는 게 중론이다.

선진국의 양적완화가 위기 초반에 세계 경제의 구원투수로 주목을 받던 신흥국의 추락을 촉발한 것도 아이러니한 대목이다. 특히 중국을 제외한 나머지 브릭스 국가의 경우 지난 5년간 글로벌 핫머니가 유입되며 통화절상으로 인한 물가 상승, 수출경쟁력 하락, 자산 거품 등의 부작용에 시달려야 했다.

더구나 이번에는 연준의 출구전략 가능성이 커지자 외국인자금이 급격히 유출되며 이미 한계에 부딪친 원자재 의존형 경제에 직격탄을 날리고 있다.

◇통상질서ㆍ산업구조 재편 가속화=반면 금융위기 이후 강화되고 있는 보호무역주의 등의 흐름은 갈수록 기승을 부리고 있다. 경기둔화로 일자리가 줄어들자 자국 기업 육성과 수출 회복을 위해 각국이 앞다퉈 통상장벽을 쌓고 있는 탓이다.

독립적인 무역감독기관인 GTA에 따르면 올 1ㆍ4분기 전세계 무역보호조치 건수는 2008년 이후 가장 많았다. 특히 자국 기업에 보조금이나 특정산업에 구제금융을 제공하는 등 상대국이 세계무역기구(WTO)에 제소하기 모호한 '은밀한 보호무역주의(murky protectionism)'가 극성을 부리고 있는 것으로 나타났다.

이처럼 통상갈등이 심화된 가운데 교역 규모를 늘릴 필요성은 커지면서 환태평양경제동반자협정(TPP), 미ㆍ유럽연합(EU) 자유무역협정(FTA) 협상 등 양자 및 권역별 FTA 체결이 활발해지고 있다. 이는 다자간 무역협정의 틀인 WTO의 무력화로 이어지고 있다. 지난달에는 파스칼 라미 WTO 총장이 다음달 퇴임을 앞두고 "미국 등 선진국이 주도하는 FTA가 오히려 무역 자유화를 해치고 있다"고 비판했을 정도다.

2008년 금융위기는 산업 패러다임의 변화도 가져왔다. 글로벌 경기둔화로 기존 산업의 경쟁이 심화되자 바이오ㆍ그린에너지ㆍ신소재 등의 차세대 산업을 육성하겠다고 나선 것이다. 버락 오바마 행정부의 셰일가스 혁명이 전세계 에너지시장의 판도 변화를 몰고 온 게 대표적인 사례다.

또 금융위기의 충격은 '작은 정부-큰 시장'으로 대변되는 신자유주의가 퇴조하는 계기가 됐다. 정부가 적극적인 통화ㆍ재정정책, 금융규제 등을 통해 경기회복을 주도하는 한편 금융 시스템 붕괴와 같은 '시장의 오류'에 적극 개입해야 한다는 공감대가 형성됐기 때문이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >