|

"위안화 평가절하는 중국으로서는 필요한 조치였습니다."(카르멘 라인하르트 미 하버드대 이코노미스트)

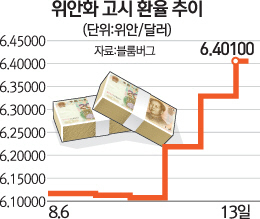

중국 정부가 13일까지 사흘 연속 위안화 평가절하(고시환율 인상)를 단행하면서 시장에 충격파를 던졌지만 미국을 비롯한 국제사회의 반응은 의외로 나쁘지 않다. 이날 중국 외환교역센터는 달러에 대한 위안화 고시환율을 전일 대비 1.11% 올린 6.4010위안으로 고시했다. 지난 11일과 12일 각각 1.86%, 1.62%씩 기습 인상한 데 이은 추가 절하로 위안화가치는 사흘 새 무려 4.55%나 떨어졌다.

눈에 띄는 것은 미국의 반응이다. 미 재무부는 적극적인 입장표명을 피한 채 "모니터링을 계속하겠다"고만 밝힌 상태다. 하지만 윌리엄 더들리 뉴욕연방준비은행 총재는 12일 연설에서 "중국 정부가 예상보다 경기가 더 둔화한 것으로 판단해 환율을 조정했다면 이는 부적절한 조치가 아니다"라고 중국을 두둔하고 나섰다. 중국의 환율조작을 비난하며 펄펄 뛰는 의회와는 사뭇 대조적인 반응이다. 평소 신흥국들의 통화 약세에 곱지 않은 시선을 보내온 국제통화기금(IMF)도 "시장 역할이 중요해지는 가운데 중국이 환율 유연성을 키웠다"며 "중국의 조치는 환영할 만한 진전"이라고 평가했다.

일각에서는 미국을 비롯한 국제사회가 과거 급격한 엔화약세로 경기부양을 꾀했던 아베 신조 일본 총리의 '아베노믹스'에 대해 그랬던 것처럼 중국발 위안화 쇼크도 암묵적으로 용인하는 게 아니냐는 분석이 제기된다. 중국발 세계 경기 악화를 막으려는 미국이 중국과 한배를 탄 것 아니냐는 관측이다. 익명의 금융시장 관계자는 "미국이 위안화 약세를 통해 중국 경기를 떠받치는 것이 자국에 더 유리하다고 판단했을 수 있다"며 "이는 일본 경제가 무너지는 것을 원치 않은 미국이 아베노믹스를 암묵적으로 인정했던 것과 같은 이치"라고 지적했다.

지난 2012년 아베 정권 출범 직전까지 달러당 79엔대로 치솟았던 엔화 가치는 아베노믹스의 돈 풀기 정책에 힘입어 단숨에 약세로 돌아섰다. 하지만 인위적인 통화 약세 유도로 엔화가치가 급격하게 떨어진 와중에도 미 재무부 당국자는 "경기침체에서 벗어나기 위한 일본의 노력을 지지한다"며 미 정부의 엔저 용인 의사를 밝힌 바 있다. 엔화는 이후 지속적으로 약세를 이어가 현재 달러당 124~125엔에 머물고 있다. 미 정부에 보조를 맞추듯 학계와 금융시장 전문가들도 중국이 위안화 가치를 떨어뜨릴 수밖에 없었다는 쪽으로 여론을 몰아가는 분위기다. 내수부진으로 인한 경제 경착륙을 막기 위해서는 자국 통화가치를 낮춰 수출을 늘릴 수밖에 없다는 것이다. 조지 매그너스 USB 경제고문은 "(위안화) 평가절하가 터무니없지는 않다고 본다"며 "이는 경기부양책의 일환"이라고 진단했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >