|

세계적인 석유 부국(富國) 노르웨이가 저유가에 휘청거리고 있다. 북해유전에 대한 경제 의존도를 낮추기 위한 구조개혁의 시동도 걸기 전에 저유가 상황에 급작스럽게 맞닥뜨렸기 때문이다. 특히 석유가 쌓아올린 높은 국민소득은 오히려 제조업과 서비스업으로의 전환을 가로막는 국가경쟁력의 독이 됐다는 지적이다.

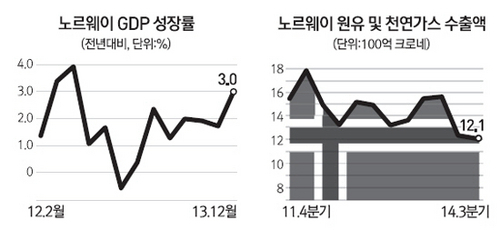

파이낸셜타임스(FT)는 23일(현지시간) 올해 노르웨이 통계청이 국내총생산(GDP) 성장률이 1% 수준에 불과할 것으로 보고 있다고 보도했다. 블룸버그가 집계한 전문가 전망치도 갈수록 떨어지고 있다. 지난달 집계한 노르웨이의 2015년 성장률 전문가 컨센서스는 1.8%였으나 이달 들어 1.6%로 하향 조정됐다.

노르웨이는 지난해 전년 대비 3% 성장하며 침체를 겪고 있는 다른 유럽 국가와 대조적으로 두드러진 경제성적을 내놓았다. 4·4분기까지만 해도 전분기 대비 0.9% 성장하며 에스토니아를 제외하고 유럽연합(EU) 28개국 중 두 번째로 큰 폭의 성장률을 기록했다.

그러나 저유가와 글로벌 석유소비 감소로 원유 수출이 급감하고 투자축소가 불가피해 올해는 1%대 성장률도 장담할 수 없는 상황이 됐다. 외위스테인 올센 노르웨이 중앙은행 총재는 "지난 10여년간 누려온 고성장을 더 이상 기대할 수 없게 됐다"며 "이제 노르웨이도 다른 유럽 국가와 한배를 탄 처지"라고 FT와의 인터뷰에서 말했다.

1970년대만 해도 그리스와 경제수준이 비슷했던 노르웨이가 1인당 GDP가 10만달러를 넘는 부국이 된 것은 북해유전 덕택이다. 원유 및 천연가스가 수출의 50%를 담당하고 유전 및 송유 관련 시설투자가 산업투자의 50%를 차지하는 등 노르웨이는 중동 산유국 못지않은 석유의존형 경제체제를 갖추고 있다.

이 같은 경제구조는 고유가 붐에서 노르웨이를 세계적인 부국으로 끌어올렸다. 금융위기 직후에도 북해산브렌트유 가격이 100달러 넘는 고공행진을 이어오면서 잃어버린 10년에 빠진 다른 유럽 국가와는 다른 성장경로를 밟았다. 그 과정에서 8,700억달러(약 966조원)에 달하는 국부펀드도 조성했다.

그러나 유가가 불과 반년 만에 반토막 나는 역풍이 불자 '외발자전거' 경제가 휘청이기 시작했다.

노르웨이 정책결정권자들도 석유의존형 경제를 탈피해야 할 필요성은 인식했으나 본격적인 구조개혁을 시작하기도 전에 저유가 위기가 찾아왔다. 노르디아뱅크의 티나 살베트 애널리스트는 "노르웨이 국민과 정치인들도 경제를 재편해야 한다고 생각해왔으나 유가 상황이 이렇게 빨리 돌변할 줄은 몰랐다"고 전했다.

문제는 고유가로 쌓아올린 높은 국민소득이 오히려 국가 경쟁력을 떨어뜨리는 덫이 됐다는 점이다. FT는 노르웨이의 제조업 임금이 미국·일본·영국보다 2배가량 높은 반면 근로시간은 세계에서 세 번째로 짧다고 지적했다. 게다가 소득증가로 주택투자 거품이 일면서 가계부채 비율이 치솟은 점도 경제 위험요인으로 꼽힌다. 상황이 급박하게 돌아가자 노르웨이 정부는 올해 국부펀드의 3%를 헐어 경제성장률 제고에 쓰겠다고 약속하기도 했다. 에르나 솔베르그 노르웨이 총리는 최근 "정부는 경계상황에 돌입했다"며 "필요할 경우 신속하게 대응할 것"이라고 밝혔다.

한편 최근 반짝 반등하는 듯했던 유가가 다시 하락하며 다른 산유국들의 불안감도 커지고 있다.

디에자니 엘리슨 마두케 나이지리아 석유장관은 "아랍권을 제외한 석유수출국기구(OPEC) 회원국 대다수가 매우 불안해하고 있다"며 OPEC 회원국들이 앞으로 6주 안에 긴급회의를 열 가능성이 매우 크다고 23일 FT에 말했다. 그러나 OPEC 관계자는 6월 공식회의 이전에 긴급회의가 열릴 가능성을 일축해 OPEC 회원국 간 분열음도 갈수록 커질 것으로 전망된다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >