|

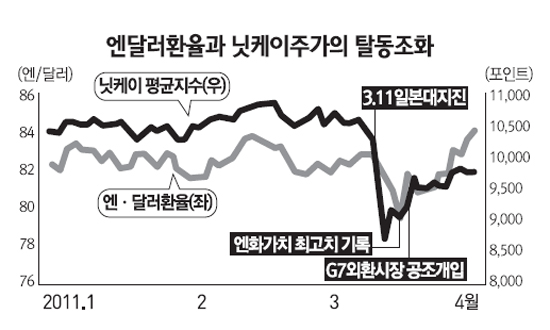

엔화가치가 떨어지기를 목이 빠져라 기다렸던 일본이 최근 급속도로 진행되는 엔화 약세에 오히려 난색을 표명하고 있다. 엔화 가치 하락으로 수출기업들의 가격경쟁력이 높아지는 것은 분명하지만 대지진 여파로 생산량이 급감한 탓에 모처럼 찾아 온 수출의 호기는 놓치게 된 반면, 재해복구를 위해 대거 수입해야 하는 원자재 가격 부담은 가중될 수밖에 없기 때문이다. 6일 도쿄 외환시장에서 엔화는 달러당 85엔을 돌파하며 지난해 9월24일 이래 최저치를 기록했다. 엔화는 지난달 16일 달러당 76.25엔을 기록하며 2차 대전 이후 최고치를 기록한 지 불과 3주 만에 10% 이상 급락했다. 아직 본격적인 '엔저(円低)'로 보기엔 이른 감이 있지만, 유럽과 미국의 '출구전략'이 임박하고 일본은 경기침체가 지속될 수밖에 없는 상황에서 최근의 엔화 추이는 장기적인 하락 사이클의 시작을 알리는 신호탄으로 받아들여지고 있다. 하지만 그 동안 엔고(円高)가 기업들의 수출경쟁력을 떨어뜨린다며 볼멘 소리를 하던 일본 언론들은 물론 일본 정부도 이 같은 엔화 하락추세를 반기지만은 못하는 실정이다. 요사노 가오루(?謝野馨) 경제재정상은 지난 5일 기자회견에서 최근의 엔저 추이에 대해 "지금까지는 엔고 때문에 일본의 원유수입가격 부담이 완화됐지만 앞으로는 고유가가 일본 경제에 직격타를 가할 가능성이 있다"며 우려를 나타냈다. 하필이면 대지진의 재해복구를 위해 원자재 수요가 급증할 시점에 시작된 엔화가치 하락은 중동정세 불안에 따른 국제유가 급등 현상과 맞물려 일본 경제에 이중고를 안겨줄 수밖에 없다. 로이터통신은 "지난 4년간 상승하던 엔화가 장기적인 하락세로 돌입한 것이 일본 기업들에게는 오히려 고통이 될 것"이라며 "대지진의 타격을 입은 경제를 재건하는 데는 통화 강세가 도움이 됐을 것"이라고 지적했다. 니혼게이자이신문도 "전력이나 종이, 펄프업종 등 내수기업은 엔저에 따른 원자재 수입가격 상승에 큰 영향을 받을 것"이라고 내다봤다. 게다가 여느 때 같았으면 엔저의 수혜를 듬뿍 누렸을 수출기업에게도 최근의 엔화 약세는 별다른 도움이 되지 못한다. 수출의존도가 높은 일본에게 엔화 하락은 일본제품의 가격경쟁력을 높이고 수출을 늘리는 호재임에 틀림없지만, 대지진 여파로 정상적인 생산활동이 이뤄지지 않고 있는 상황에서는 수출증대에 한계가 있을 수밖에 없기 때문이다. 대표적인 수출업종인 자동차업계의 경우 대지진으로 50만대의 생산감소가 예고될 정도다. 게다가 원전 사고로 인한 전력부족 사태가 앞으로 상당기간 이어지면서 생산활동의 차질을 초래할 전망이다. 일본 정부는 당장 전력수요가 급증하는 오는 7~9월 대기업에 대해 25~30%의 전력사용제한을 요구할 방침이다. 일본의 생산체제가 대지진 이전처럼 정상화되기까지 얼마나 긴 시간이 소요될 지는 불투명한 실정이다. 전 일본은행 이사인 히라노 에이지는 "제조업 수출은 급감하는데 재건 수요로 수입은 늘어나면서 일본의 대외수지에 적잖은 영향을 미치게 될 것"이라고 내다봤다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >