|

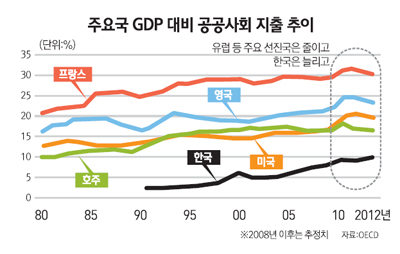

막대한 재정적자로 위기에 몰린 유럽 국가들은 '요람에서 무덤까지'로 대변되던 복지국가 모델을 대대적으로 손질하고 있다. 치솟는 실업률과 경기둔화 속에서 재정적자 감축을 위해 각종 복지혜택을 줄이며 국민에게 고통 분담을 요구하고 있는 것이다. '퍼주기 식 복지'는 더 이상 찾아보기 힘들다.

이상적인 복지국가 모델 가운데 하나였던 영국조차 30여년 전부터 복지제도 개혁을 진행해오고 있다. 노동당 예비내각의 노동연금부 장관인 리엄 번은 올해 초 일간 가디언 기고문에서 복지 수혜자의 책임과 자기부담 원칙을 강화하는 방향으로 복지정책을 완전히 뜯어고칠 것을 주장하기도 했다.

지난 1942년 나온 '베버리지 보고서'를 근간으로 복지정책을 실시해온 영국은 복지예산을 과도하게 늘리면서 1976년 국제통화기금(IMF)의 구제금융을 받았다. 이후 1979년 집권한 마거릿 대처 총리가 사회보장예산 삭감 등에 나선 후 30년 이상을 고복지ㆍ저효율로 대표되는 영국병(病)을 치유하는 중이다. 처방책으로 재정긴축과 증세, 아동수당 지급 중단 및 육아수당 동결, 퇴직연령 상향 조정, 공무원 임금 동결 등에 나서고 있다.

북유럽의 대표적인 복지국가로 꼽히는 스웨덴 역시 끊임없이 복지 시스템을 수술해왔다. 특히 2006년 재무장관에 오른 안데르스 보리 재무장관 주도로 '무임승차하는 복지'에서 '일하는 복지'로 체질을 개선했다. 방만하게 운영되던 의료, 실업수당 및 각종 사회복지에 손을 대며 스웨덴에서 복지천국이라는 이름표를 떼냈다.

1990년대에도 부동산 버블이 꺼지며 은행부실과 장기불황으로 고전했던 스웨덴은 긴축재정을 통해 이를 극복한 경험이 있다. 당시 집권 사회민주당은 국가 예산을 독립적인 위원회에 맡겨 관리ㆍ감독하도록 해 선거에서 표를 얻기 위해 정치권이 선심성 정책을 남발하려는 유인을 법으로 차단했다.

프랑스 역시 허리띠 졸라매기에 나서면서 건강보험과 복지지출을 대폭 줄이고 있다. 프랑수아 피용 총리는 올해 예산안을 발표하며 "1945년 이후 가장 혹독한 긴축재정"이라고 표현할 정도로 긴축을 강조하고 있다.

유럽에서 상대적으로 경제여건이 탄탄한 독일도 복지예산 감축에 돌입했다. 독일은 지난해부터 오는 2016년까지 최소 연간 100억유로를 절감하는 대대적인 재정긴축에 돌입하면서 복지혜택 축소 방침을 밝힌 바 있다. 특히 독일은 유로존(유로화 사용 17개국)의 재정위기 해결을 위해 각국이 복지 예산 삭감 등을 통해 긴축에 나설 것을 강력히 주장하고 있는 상태다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >