|

유럽 최우량 국가들의 신용등급이 무더기로 강등되면서 일본이 국제신용사들의 다음 타깃이 될지가 초미의 관심사가 되고 있다. 실제 일본 내에서도 '다음은 우리 차례가 될 수 있다'는 위기감이 커지고 있다.

일본은 선진국 최악의 재정적자국으로서 주요 신용평가사들이 이미 지난해 4월 '부정적' 등급전망을 제시했기 때문이다. 더구나 재정확충을 위해 정부가 추진하는 증세도 여론의 반대로 벽에 부딪쳐 있다. 등급전망을 내릴 경우 통상 1년 만에 국가등급을 하향 조정한다는 점을 감안하면 냉혹한 신용평가사들이 언제 칼을 뽑아도 이상하지 않은 상황인 셈이다.

노다 요시히코 총리는 지난 14일 일본 현지TV에 출연해 유럽 사태가 "강 건너 불이 아니다"라며 "현 재정상태로 계속 간다면 일본도 (신용평가사의) 관심을 받게 될 것"이라고 경고했다.

노다 정권이 추진하는 소비세 인상안이 여론의 반대에 부딪친 가운데 일본의 재정상황에 위기의식을 가질 것을 촉구한 말이다. 일본은 국가부채 규모가 내년이면 국내총생산(GDP)의 230%에 육박할 정도로 심각한 재정적자를 끌어안고 있다.

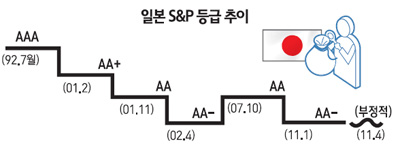

국제신용평가사인 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 지난해 1월, 무디스는 지난해 8월 각각 일본의 등급을 'AA-'와 'Aa3'로 한 단계씩 강등한 바 있다. 특히 이번에 유럽 국가들의 등급을 일제히 끌어내린 S&P는 지난해 11월 노다 정권이 재정적자 해소를 위한 진전을 이루지 못하고 있다며 "일본이 등급강등에 근접한 상황"이라고 경고했다. S&P는 지난해 4월 이래 일본에 대한 등급전망을 '부정적'으로 제시하고 있다.

일본은 국채발행 물량을 국내 투자자들이 대부분 소화한다는 특수성 때문에 높은 재정적자와 지난해의 신용등급 강등에도 불구하고 1% 안팎의 낮은 국채금리 수준을 유지하고 있다. 하지만 국가신용등급 추가 강등으로 국내 투자자들마저 일본국채의 안정성에 대한 신뢰를 잃을 경우 상황은 급변할 수 있다. 노다 총리는 이날 TV에서 "현재 1% 수준인 국채금리가 3% 선으로 상승하면 일본 정부는 재정을 꾸려가기 어려워진다"고 말했다.

이와 관련 아즈미 준 재무상도 "재무성이 일본 국채금리의 일일동향을 주의 깊게 관찰하고 있다"면서 "일본이 재정 문제를 해소하지 못할 경우 장기적으로 유럽과 같은 사태에 직면하게 될 수 있다"고 경고했다. 노다 정권이 재정적자를 완화하기 위해 사활을 걸고 추진 중인 소비세 인상은 현재 국민 57%의 반대에 부딪쳐 있으며 아사히신문의 조사 결과 노다 정권의 지지율은 지난해 12월 31%에서 이날 29%까지 하락한 상태다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >