|

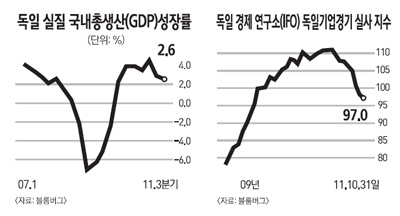

그리스와 이탈리아, 스페인 등 남유럽 국가들에서 시작한 유로존(유로화 사용 17개국) 경제위기가 유로존의 마지막 안전판인 독일마저 뒤흔들고 있다. 유로존 위기의 여파로 수출에 타격을 입은 독일 경제성장률이 연말을 전후해 마이너스에 빠질 것이라는 비관적인 전망이 제기되고 있는 가운데 시장에서는 유로존 국채의 대규모 투매 현상까지 벌어지고 있다. 월스트리트저널(WSJ)은 16일 "지난 2년간 호조를 이어온 독일 경제가 올 겨울에는 정체될 것으로 예상된다"고 내다봤다. 유럽위기 와중에도 투자자들이 안전자산인 독일 국채 투자를 늘리면서 독일 경제성장의 밑거름 역할을 하고 있지만, 경기침체 징후가 유럽 전역으로 확산되자 독일도 더 이상 안전지대로 남아있기 힘들다는 전문가들의 지적이 이어지고 있다. 스페인과 프랑스까지 옮겨 붙고 있는 유로존 재정위기의 불똥이 동유럽은 물론 초우량 신용등급을 자랑하는 북유럽까지 위협하는 상황에서 각국의 긴축 움직임이 독일 경제의 발목을 잡고 있다는 것이다. 코메르츠방크는 "독일의 기업 신뢰도가 떨어지고 있다"며 "경쟁력이 매우 강한 독일조차 침체에 빠질 큰 위험을 맞고 있다"고 지적했다. 실제로 유럽 실물경제는 이미 위축 국면에 들어선 상태다. 15일 발표된 유로존의 3·4분기 국내총생산(GDP)은 0.2% 성장에 그쳤다. 특히 유로존 최대 경제국인 독일의 경기 위축이 두드러져 불안 심리를 가중시켰다. 앞서 경제협력개발기구(OECD)는 9월 평균 경기선행지수(CLI)발표를 통해 "유로존 위기를 주도적으로 수습하고 있는 독일의 경기 위축이 두드러져 이 추세라면 독일의 올 4·4분기 성장은 마이너스 1.4%로 악화할 것"이라고 경고한 바 있다. 독일 ZEW의 마이클 슈로더 이코노미스트도 "독일 경제가 적어도 향후 한 분기는 마이너스 성장률을 기록할 것으로 보인다"고 예상하면서 경기 후퇴의 시점을 내년 1·4분기로 지목했다. 유로존 경제의 유일한 성장동력인 독일 경제마저 힘을 잃으면서 유로존 위기에 대한 시장의 우려는 한층 증폭되고 있다. 유로존의 경제성장 없이는 각국 정부 부채를 낮추기 위한 증세나 사회지출 비용 삭감 등 고강도 긴축안을 제대로 시행할 수 없기 때문이다. 우려는 유로존 채권시장에서 가장 먼저 나타나고 있다. 유로존 국가의 국채와 초우량 독일 국채인 분트간 금리차이(스프레드)는 유로 출범 이후 사상 최대폭으로 벌어진 상태다. 15일 스페인 국채 10년 수익률은 전일 종가 대비 0.17%포인트 급등한 6.28%를 기록, 유로존 출범 이후 사상 최고기록이었던 지난 8월2일 수준(6.46%)에 바짝 다가섰다. 독일 국채 대비 스프레드 역시 0.23%포인트 상승한 5.22%포인트를 나타내, 전일 기록한 사상 최고치를 또다시 갈아치웠다. 이날 이탈리아 국채 10년물 수익률도 구제금융 심리적 마지노선인 7%를 다시 넘어섰다. 파이낸셜타임스(FT)는 유로존 경제위기가 이탈리아, 스페인을 넘어 프랑스, 오스트리아, 핀란드, 네덜란드 등 신용등급 '트리플 A'국가로 확산될지도 모른다는 투자자들의 공포감 때문에 유로존 국채의 '대규모 투매(mass sell-off)' 현상이 나타나고 있다고 분석했다. 영국 펀드매지니먼트사 에르메스의 수석 이코노미스트인 닐 윌리엄스는 "시장이 인내심을 잃고 있다"며 "위기가 주변국이 아닌 핵심국가들로 향하고 있다"고 지적했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >