|

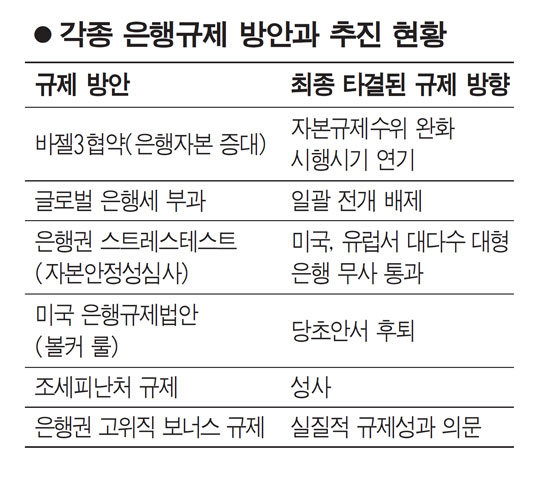

금융위기가 잦아들면서 각국이 이번 위기의 주범인 은행권에 대해 강도 높은 개혁을 추진하고 있지만 실질적인 규제 수위는 갈수록 낮아지고 있어 문제로 지적된다. 주요국들은 위기 극복 과정에서 은행권의 자본기준 강화, 감독영역 확장, 과세 및 보너스 규제, 은행권 건전성 테스트 등 위기재발을 막기 위한 각종 방안을 마련했지만, 대형 은행권의 압력 등에 못 이겨 크게 완화된 수준에서 그쳤다는 비난에 직면해 있다. 우선 주요20개국(G20)의 제안에 따라 국제결제은행(BIS)이 마련한 글로벌 은행 자본규제 수위 강화안(바젤3)은 은행권의 압력에 의해 크게 완화됐다. 바젤은행감독위원회의 발표에 따르면 은행 자본규제 수위를 낮추고 시행시점도 늦추자는 은행들의 요구가 대부분 받아들여진 것으로 파악됐다. 우선 쟁점이었던 은행의 기본자기자본비율(Tier 1)에 은행이 소유한 다른 금융회사 지분을 제외하려던 계획이 은행 주장대로 철회됐다. 기존 안대로 대형 은행이 소유한 신흥국 은행 등의 소수 지분이 자본이 아닌 위험자산으로 분류될 경우, 유럽의 상당수 대형은행들은 자본 부실은행으로 전락할 형편이었다. 유럽은행들의 피해가 가장 큰 것으로 나타나자 독일과 프랑스 정부는 경제 회복을 앞세워 일찌감치 은행 편으로 돌아서 이 같은 규제 완화가 전망돼 왔었다. 은행의 자산ㆍ부채 구조를 장기적으로 안정시키기 위해 BIS가 도입하려던 순안정자금조달비율(NSFR)도 이번 문안에 빠진 것으로 나타났다. 바젤3의 시행 시기 역시 은행권의 희망대로 늦춰질 공산이 크다. BIS는 당초 ▦은행자본확충 ▦유동성 기준 강화 ▦과도한 레버리지 금지 등을 골자로 한 '바젤3' 협약을 오는 12월까지 정비한 후 2012년부터 이행한다는 방침을 세운 바 있다. 하지만 독일ㆍ프랑스의 반대가 가시화되며 지난 3월 캐나다 G20정상회의에서는 "기준은 유지하되 시행 시점을 늦추는 선"으로 이미 합의가 이뤄졌었다. 여기에 기준마저 당초안보다 크게 후퇴한 것으로 나타나면서 '바젤3' 도입 의의가 크게 훼손되고 있다는 비난도 일고 있다. 이 협약은 오는 11월 서울에서 열릴 주요20개국(G20) 정상회의에서 최종 마무리된다. 최근 유럽 은행들을 대상으로 실시된 은행권 스트레스테스트 역시 지난해 미국의 경우와 마찬가지로 '수박겉핥기'에 그쳤다는 비난을 받고 있다. 91개 유럽은행들을 대상으로 한 이번 조사에서 7개 은행을 제외하고는 모두 적정한 자본 안정성을 갖추고 있다는 분석이 나왔다. 그러나 모건스탠리 등 주요 전문기관들은 이에 대해 비난 일색의 평가를 내리고 있다. 모건스탠리는 "자본 기준이 지나치게 완화돼 17개 은행은 가까스로 통과했고 필요 충족 금액도 35억 유로에 그치게 됐다"며 "기본자본비율(Tier 1)을 6%가 아닌 8%로 선정했다면 증자 예상 규모가 270억 유로로 불어났을 것"이라고 지적했다. 특히 유로존 각국이 테스트 과정에서 규제 대상을 기존 20여개 대형 은행에서 91개로 대폭 늘려 대형은행들에게 '면죄부'를 준 게 아니냐는 지적도 일고 있다. 국제통화기금(IMF)이 G20의 요청에 따라 수개월간 작성한 글로벌 은행세 규제 방안 역시 같은 처지로 전락했다. IMF는 금융안정부담금과 관련해 은행 및 모든 금융기관에 최초에는 같은 비율로 부과하며, 부담금은 기금 형태로 운영하거나 일반 재정에 귀속시키는 방안을 권고했다. 하지만 토론토 G20 정상회의에서 은행세로 대표되는 금융안정 부담금에 관한 국제적 합의를 이끌어 내는데 실패했다. 정상들은 각국의 상황에 맞게 부담금을 징수하든지 다른 방안을 추진하기로 해 사실상 은행세 논의를 마무리했다. 물론 미국ㆍ독일ㆍ영국 등 주요 선진국들은 독자적으로 한시적인 은행세 부과를 추진 중에 있다. 하지만 금융위기의 원인으로 지적된 유동성 고갈과 관련, 단기외환 거래 자체에 세금을 부과하자던 당초의 목소리에서는 크게 못 미치는 결과인 셈이다. 미 은행들의 자기자본 투자를 제한하는 '볼커 룰'(Volcker Rule)을 중심으로 한 버락 오바마 대통령의 금융개혁 입법도 당초 안보다 완화되는 선에서 지난달 양원 법안단일화 위원회의 합의를 이끌어 냈다. 그러나 상품거래 등에 있어 규정이 다소 완화된데다 미 은행들이 이에 아랑곳없이 아시아 사모펀드 투자 등에 박차를 가하고 있어 실질적인 규제 수위에 의문이 일고 있긴 마찬가지다. 결과적으로 금융위기 이후 진행되고 있는 은행권 규제 강화와 관련해 성과가 나타난 부분은 가장 먼저 타결된 조세피난처 규제와 금융권 고위직 보너스 규제 등에 불과하다는 지적이다. 현재 기존 미 5대 투자은행 중 실질적으로 살아남은 것은 골드만삭스에 불과하고, 이 은행 역시 정부 규제 하에 놓여 있어 이번 위기로 바뀐 것은 미국 은행의 지도뿐이라는 조소도 나오고 있다. 약소국 중심의 조세 피난처를 규제할 경우 선진국들의 경우 숨은 유동성을 되찾는 효과를 줄 수 있어 되레 이익이라는 지적이 제기된 바 있다. 보너스 규제와 관련해서도 대형 은행권은 정부 과세에 대비해 급여 총액을 늘리거나 보너스 대신 기본급을 상향하는 방향으로 빠르게 '피할 길'을 찾고 있다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >