|

|

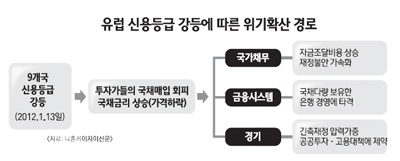

프랑스ㆍ이탈리아 등 유로존(유로화 사용 17개국) 9개국의 무더기 신용등급 하향으로 개별국가의 '긴축'을 강조해온 유럽연합(EU)의 위기해결 방식에 제동이 걸리게 됐다.

특히 국제신용평가사인 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 이번 조치에 이어 향후 독일이 최고등급인 'AAA'를 박탈당할 수 있고 프랑스도 추가로 등급이 떨어질 수 있다고 경고한 만큼 EU가 새로운 대응책을 내놓을지에 관심이 모이고 있다.

◇등급강등 '후폭풍' 우려 확산=S&P의 이번 신용등급 강등으로 당장 해당국가들은 국채발행을 통한 자금조달 비용이 늘어날 것으로 전망된다. 또 프랑스 등 등급이 하향된 국가들의 국채를 담보로 자금을 빌린 유럽 은행들은 담보가치 하락에 따른 연쇄 피해를 입을 수 있다. 여기에 은행들이 대출금리 인상 또는 대출 축소로 대응할 경우 실물경제에까지 악영향을 미칠 수 있다고 전문가들은 분석했다.

예상되는 또 다른 후폭풍은 위기국가에 자금줄 역할을 할 유럽재정안정기금(EFSF)이 현재의 최고등급(AAA)을 상실하는 것이다. 그동안 EFSF가 AAA를 유지한 것은 재원의 5분의1을 담당하는 프랑스의 최고등급에 기댄 부분이 컸다. 하지만 프랑스와 오스트리아의 최고등급 박탈로 EFSF의 가용재원이 1,800억유로가량 줄어들 것으로 예상된다고 파이낸셜타임스(FT)는 보도했다.

이에 대해 유로존 재무장관들은 공동성명에서 "경제동맹을 더 강화하고 경제개혁에 속도를 높여 EFSF가 AAA 최고등급을 유지할 수 있도록 하겠다"고 강조했다. 재무장관들은 또 임시 구제금융기금인 EFSF와 영구 구제금융기금인 유럽재정안정기구(ESM)를 5,000억유로까지 확대하는 방안도 오는 3월 말까지 마무리하겠다고 약속했다.

◇"긴축은 근본 해결책 아니다"=하지만 문제는 이 같은 해법이 S&P가 지적한 근본적인 대책에 한참 못 미친다는 점이다. S&P는 13일(현지시간) 유로존 9개국의 신용등급 강등배경을 설명하면서 "위기의 원인이 개별 국가들의 재정 문제에 국한되지 않는다"며 "긴축재정만으로는 문제를 풀 수 없다"고 밝혔다. 지금까지 독일 주도로 각국의 재정긴축을 강조해온 유로존 위기 대응에 대해 근본적인 문제를 제기한 것.

S&P는 "유로존의 문제는 높아진 대외불균형, 유로존 국가 간의 경쟁력 격차 등 보다 근원적인 문제에서 비롯되고 있다"며 "재정긴축 일변도의 개혁 노력은 자멸의 길이 될 것"이라고 꼬집었다.

뉴욕타임스(NYT)도 사설을 통해 "S&P의 유로존 신용등급 강등은 긴축을 근간으로 한 유럽의 경제전략이 제대로 작동하지 않았음을 의미한다"면서 "긴축에 집착하는 것은 위기를 더 심화시킬 뿐"이라고 지적했다. 이와 관련해 일본 마이니치신문은 "유로존 최상위등급이었던 프랑스와 오스트리아의 신용등급이 강등됨 따라 유럽 국가의 채무위기 대응방법에 대한 재검토 요구 가능성이 높아졌다"고 보도했다.

◇'성장 대 긴축' 유로존 분열 조짐=이처럼 위기의 해법이 꼬이면서 유로존은 사분오열하는 모습을 보이고 있다. 이탈리아는 이번 신용등급 강등이 긴축 일변도의 정책으로 야기됐다고 판단하고 경제성장에 힘쓰겠다는 입장을 나타냈다. 마리오 몬티 이탈리아 총리는 "유럽 각국은 경제성장과 고용확대에 나설 필요가 있다"고 말했다.

벨기에도 EU 집행위원회의 추가 예산삭감 요구에 강력히 반발하는 등 긴축강화에 반대했다. 폴 마녜트 벨기에 기업부 장관은 13일 현지 언론과의 인터뷰에서 "EU 집행위의 엄격한 경제ㆍ예산정책들 때문에 유럽 경기가 장기침체로 빠져들고 있다"면서 "벨기에의 재정적자 비율을 줄이는 방식은 벨기에 정부가 결정해야 하는데 집행위가 지나치게 간섭한다"고 주장했다.

반면 스페인은 재정감축을 더욱 강화할 방침이다. 마리아노 라호이 스페인 총리는 "지출을 삭감하고 은행 시스템을 구조 조정할 것"이라고 밝혔다. 독일 역시 유럽 각국이 재정감축에 나서야 한다는 기존 입장을 재확인했다. 앙겔라 메르켈 독일 총리는 "유로존의 신용등급이 강등된 만큼 재정위기 해소를 위해 유로존 정부들은 신재정협약에 보다 신속하게 서명해야 한다"고 주장했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >