|

|

|

|

멀쩡한 차에 수백 ㎏의 모래주머니를 가득 실어 달린다. 일부러 자갈밭처럼 파손된 아스팔트 도로 위를 지나기도 한다. 측정과 평가를 위한 계측기와 센서도 달았다. 현대자동차 남양연구소 내의 주행테스트장에서 매일 볼 수 있는 모습이다.

자동차의 성능과 품질, 안전성에 대한 요구가 까다로워지면서 자동차 제조사들의 주행테스트도 점점 혹독해지고 있다. '악마의 서킷'으로 불리는 독일 뉘르부르크링 '투어'는 어느새 기본 코스처럼 자리잡았을 정도다. 엔진 굉음이 그칠 새 없는 주행테스트장에서 어떤 일이 벌어지고 있는지 엿봤다.

◇ 각종 도로환경 갖춘 연구소 내의 성능테스트=남양연구소의 A연구원은 운전 실력을 인정받아 'A 등급' 평가를 받은 고참 연구원이다. 덕분에 오늘도 A등급만 출입이 허가된 '고속주회로'를 달리며 개발 단계의 차량을 운전한다. 고속주회로는 지면과 45도 가량 기울어진 시험용 도로로, 경사 때문에 저속으로 달리다간 차가 통째로 굴러 떨어진다. 때문에 최소 시속 140~150㎞로 달려야 노면에 착 붙어 달릴 수 있다. A연구원은 총 길이 10km 정도의 원형인 고속주회로를 빙빙 돌며 차의 주행성능을 점검한다.

점검해야 할 것은 한 두 가지가 아니다. 벨기에의 마차가 다니던 울퉁불퉁한 길에서 이름을 따온 '벨지안(Belgian)로'는 깨진 아스팔트 도로, 젖은 도로 등 악조건만 모아놓은 코스다. 현대차 관계자는 "가혹한 조건의 도로를 달리며 내구성을 테스트하기 위한 것"이라며 "벨지안로를 3,000㎞만 달려도 자동차가 30만㎞를 주행한 것처럼 변하기 때문에 운전하는 연구원은 멀미와 온몸의 뻐근함을 피할 수가 없다"고 설명했다. 차량을 염도 3.5~5%의 소금물로 채운 '염수로'에 통과시켜 부식 여부도 살핀다.

자갈밭과 흙길, 도로턱 등이 조성된 '크로스컨트리로'도 있다. 최대한 일상적인 주행 환경을 조성하기 위해 사람 대신 두세 명 무게만큼의 모래주머니를 싣고 달리기도 한다. 현대차뿐만 아니라 어느 자동차 업체에서든 주행테스트를 담당하는 연구원들의 운전 교육은 엄격하게, 상시적으로 진행된다.

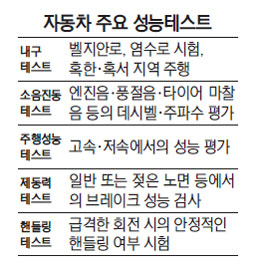

각 차량엔 물론 다양한 계측기와 센서가 부착된다. 예를 들어 주행감(R&HㆍRide and Handling) 담당 팀은 차에 가속도계를 달아 차가 달리는 동안 진동이 얼마나 발생하는지, 주행감에 어떤 영향을 미치는지 파악한다. 소음ㆍ진동(NVH)을 담당하는 팀은 자동차 안팎에 녹음용 마이크를 설치한 상태로 달린 후 녹음된 엔진음과 풍절음, 타이어 구르는 소리 등을 분석한다. 주행테스트가 짤막한 서론이라면, 주행테스트 후의 분석ㆍ개선 작업은 기나긴 본론이다. 단순히 소리의 크기만 분석하는 것이 아니라 주파수까지 분석해 듣기 좋은 소리인지 아닌지까지도 분석한 후 개선한다.

내구성 테스트의 경우 차체나 각종 부품 간의 접합부, 쇼크업소버 등의 상태를 살핀다. 분석 결과 합격인지 불합격인지를 가르는 기준은 경쟁사의 동향 등 '업계 표준'에 따라 점점 높아지기도 한다.

◇더 혹독한 연구소 밖 시험…악마의 서킷도=주행테스트는 연구소 바깥으로 이어진다. 요즘 뉘르부르크링 서킷은 기본이다. 포뮬러1(F1) 등 대표적인 모터스포츠 경기가 열리고 전세계 자동차 제조사들이 주행테스트를 위해 찾아오는 이 서킷엔 300m에 달하는 심한 고저차와 73곳의 급커브 코너, 급격한 내리막길, S자 코스 등이 마련돼 있다. 워낙 어려운 코스라 전문 드라이버들이 운전하는데도 매년 10여명의 사상자가 발생할 정도다.

그렇기 때문에 뉘르부르크링에서의 1만㎞ 가량의 테스트를 완료했다는 이야기는 곧 상당한 수준의 성능과 내구성을 갖췄다는 의미로 받아들여진다. 올해 초 출시된 현대차의 '신형 제네시스'는 아예 광고에도 뉘르부르크링이 등장한다. 뉘르부르크링 서킷에서 혹독한 테스트를 거친 프리미엄 차량이라는 것을 알리기 위해서다. 지난 4월 출시된 '신형 쏘나타' 역시 뉘르부르크링 서킷을 달려 성능을 인증했다.

'대자연의 시험'도 거친다. 최근 출시된 기아차의 '올 뉴 쏘렌토'는 북미 지역에서 계절별 성능을 점검받았고, 유럽의 아우토반과 눈길 등에서 실제 주행 환경에서의 성능을 검증했다. 또 남미의 고지대와 중동 사막, 중국의 고원과 험로를 거치며 총 110만㎞, 지구 24바퀴를 도는 것과 같은 거리를 달렸다.

쌍용차의 '뉴 코란도 C'는 호주의 태양이 이글대는 사막과 한겨울에 2m 두께로 얼어붙는 중국 헤이룽(黑龍)강을 무사히 통과했다. 'SUV의 명가'라는 자부심을 가진 쌍용차인 만큼 어떤 조건의 오프로드에서도 제 성능을 발휘해야 하기 때문이다.

메르세데스 벤츠의 'S클래스'는 미국 캘리포니아 주의 데스 밸리와 알래스카 주 페어뱅크스를 오가며 혹독한 기후를 견뎠다. 데스 밸리의 역대 최고 기온은 56.7도, 페어뱅크스의 역대 최저 기온은 영하 54.5도다. 덥고 추운 곳에서도 실내 온도 유지가 가능한지 등을 검증하기 위해서다. 예를 들어 데스밸리에서 차량이 열을 받을 때까지 운전한 후, 바람이 불지 않는 곳에서 공회전 상태로 에어컨을 켜 놓아도 안정적으로 작동하는지를 살핀다. "인공적으로 다양한 기후를 재현할 수 있는 연구소에서도 실험할 수 있지만, 최대한 실제 상황에서 검증을 거친다"는 것이 메르세데스 벤츠 관계자의 이야기다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >