|

글로벌 통화정책 공조를 놓고 선진국과 신흥국 간에 기싸움이 치열하지만 국제통화기금(IMF) 구조개혁에 대해서는 미국이 '왕따' 신세로 몰리고 있다. 오로지 미국 때문에 쿼터 개혁이 늦어지면서 선진국 내에서도 미국을 빼고 새판을 짜자는 목소리까지 나오는 상황이다.

10일 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 주요20개국(G20) 올해 순회 의장국인 호주의 조 호키 재무장관은 지난 9일 워싱턴DC 회견에서 "미 의회가 IMF 개혁안을 비준하지 않는 데 대해 모든 국가가 낙담하고 있다"며 "국제 사회가 미래 IMF 재원을 마련할 수 있는 (새로운) 방안을 찾아야 한다"고 말했다.

특히 그는 "IMF 개혁안 지연은 세계 2차대전 이후 지속돼온 미국의 국제적 위치에 심각한 손상을 주고 있다"며 "IMF가 더 균형 있게 대표되도록 노력하는 것도 중요하다"고 경고했다. FT는 "이번 호키 장관의 발언은 IMF 내 많은 회원국들의 의사를 반영하고 있다"며 "주요국들이 미국을 제외한 채 IMF 개혁에 나서는 방안을 고려 중"이라고 전했다.

G20은 2010년 서울 정상회의에서 IMF 납부 자본을 7,200억달러로 2배로 늘리고 신흥국 지분율을 6%포인트 늘리자는 데 합의했다. 또 선진국이 독차지한 24개 이사국 가운데 2석을 신흥국에 넘기기로 했다. 하지만 미 하원을 장악한 공화당이 IMF 예산안 비준을 거부하면서 4년째 개혁안이 실행에 옮겨지지 못하고 있는 상태다. 더구나 오는 11월 미 중간선거를 앞두고 있어 2015년 이전에는 의회 비준이 힘들 것으로 전망된다.

반면 미 연방준비제도(Fed·연준)의 출구전략으로 신흥국의 금융위기 불안감이 커지고 우크라이나 사태 등 지정학적 위험도 불거지면서 IMF 자본 확충의 필요성은 갈수록 커지고 있다. 루이스 비데가라이 멕시코 재무장관은 이날 G20 회의에 참석해 "테이퍼링(양적완화 축소) 등 연준의 통화정책이 정상화하면서 멕시코 등 신흥국 유동성에 영향을 미칠 것"이라고 말했다.

이 때문에 국제 사회의 비판도 거세지고 있다. 미국의 최대 우방국인 영국도 볼멘소리를 낼 정도다. 조지 오즈번 영국 재무장관은 7일 브라질을 방문한 자리에서 "미 의회 비준 실패는 IMF는 물론 국제사회에도 나쁘다"며 "브라질과 같은 나라(신흥국)가 IMF 내 위상을 강화하고 경제력에 걸맞은 발언권을 행사해야 한다"고 말했다.

최근 유럽위원회(EC)도 12일 IMF 운영위원회 개최를 앞두고 28개 유럽연합(EU) 회원국이 IMF 합의안을 통과시킨 뒤 다른 나라도 가능한 빨리 개혁안을 비준하라고 촉구하기도 했다. 사실상 미국을 겨냥한 조치다. IMF도 최근 발표한 '글로벌 정책 어젠다' 보고서를 통해 "2010년 합의된 개혁 패키지 이행이 (미국의 비협조로) 늦어지는 것은 매우 실망스럽다"고 지적했다. 이 같은 비난은 지금까지 나온 것 중 가장 강도가 높다는 게 로이터의 설명이다.

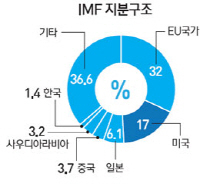

하지만 미국을 배제한 채 IMF 개혁에 나서기는 현실적으로 불가능한 상황이다. 미국은 IMF 최대 출자국으로 16.8%의 지분을 갖고 있다. IMF의 주요 정책 결정이 85% 이상 찬성으로 이뤄지기 때문에 사실상의 거부권을 갖고 있다. 크리스틴 라가르드 IMF 총재도 최근 "플랜 A가 완전히 죽었다고 단정할 수 없기 때문에 플랜 B로 옮겨야 할 때는 아니다"라며 "미국이 (IMF에서) 철수하면 모두가 잃게 된다"고 경고했다. 비데가라이 장관도 "미국이 중간선거 이후 비준안을 통과시킬 것"이라며 "미국에 시간을 줘야 한다"고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >