|

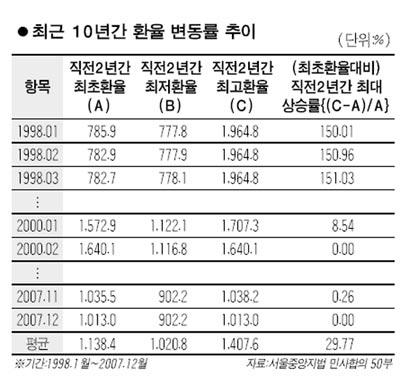

키코(KIKO) 계약 환율의 130%를 넘는 부분에 대해서만 은행이 책임지도록 한 법원 결정에 중소기업들이 반발하고 있는 가운데 최근 법원이 이례적으로 130%의 수치가 산출된 근거를 제시하는 등 정면 반박하고 나서 관심을 끌고 있다. 지난 4월 서울중앙지법 민사합의50부(수석부장 박병대)는 10건의 키코 효력정지 가처분 신청에 대한 결정을 내리면서 ‘은행이 키코계약 기업에 설명의무를 제대로 하지 않았다면 계약 당시 환율의 130%(1.3배)를 초과하는 기업 손실은 은행이 책임져야 한다’는 기준을 제시했다. 하지만 250여개 키코 피해업체들은 “환율이 30% 상승할 경우, 환율의 변동성을 기초로 만들어진 키코 통화옵션의 가격변화로 인한 손실금액은 2,000%까지 늘어나는 파생상품의 본질적 위험성을 간과한 무책임한 결정”이라고 반발하고 나섰다. 게다가 법원 결정으로 천문학적인 금액을 물어내야 할 은행측도 “130%의 근거가 무엇이냐”며 의문을 제기하고 있는 상황이다. 이에 박병대 부장판사는 “키코계약이 많이 이뤄졌던 2007년 12월을 기준으로 과거 10년 간의 환율변동률을 평균화해 구한 ‘예측수치’”라며 적극 해명에 나섰다. 설명의무 위반 등의 이유만으로 키코 손해의 원인이 모두 은행에 있다고 단정할 수 없는 상황에서 ‘계약 당시 기업들이 감수했을 환율 상승분의 예측치’를 과거 통계를 근거로 수치화한 것이라는 설명이다. 실제 재판부는 1998년 1월부터 2007년 12월까지 매월 ‘직전 2년간 최초ㆍ최저ㆍ최고환율’을 이용해 ‘직전 2년간 최대 상승률’을 구했고, 이들의 10년 평균치를 낸 결과 29.77%가 나왔다. 재판부가 2년을 기준으로 한 것은 키코계약의 대부분이 2년 단위로 이뤄졌기 때문이다. 재판부는 이 통계를 바탕으로 10년간 평균 30%의 환율이 상승했다고 잠정 결론 내렸고, 기업들도 최초 환율보다 30% 정도는 환율이 오를 것이라는 점을 어느 정도 예측하고 계약을 했을 것이라고 판단했다. 이 결과 재판부는 키코계약 환율의 130%를 넘는 부분에 대해 은행책임을 인정했다. 박 부장판사는 “은행 측이 아무리 설명을 잘 해도 환율이 오를 수 있고, 반대로 은행 측이 설명의무를 잘 안 지켰어도 환율이 떨어져 기업에 이익을 줄 수도 있다”며 “‘어느 정도’ 환율이 변동해 손해가 발생해도 은행 측의 의무위반과는 직결되지 않는, 기업들이 감수했을 부분도 있다고 판단했고 그 ‘어느 정도’의 예상치를 수치화 한 것이 30%였다”고 설명했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >