|

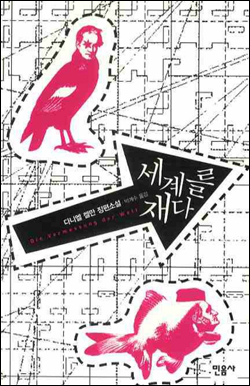

독일 문학은 엄숙하고 따분하다는 볼멘 소리는 옛말일 듯 싶다. 30대 초반의 젊은 작가 다니엘 켈만의 신작 ‘세계를 재다’는 이 같은 독일 소설에 대한 오랜 편견을 깨트리는 작품 중 하나로 평가받는다. 소설 ‘향수’의 작가 파크리크 쥐스킨트의 작품들이 국내 번역 출간돼 인기를 끌기도 했지만, 독일 현대문학은 우리에게 여전히 그리 익숙친 않은 게 현실. 작가는 18세기 왕성하게 활동했던 두 명의 학자를 주인공으로 내세워 흥미로운 역사소설을 펴냈다. 독일이 낳은 천재 수학자 카를 프리드리히 가우스와 박물학자 알렉산더 폰 훔볼트가 이야기를 이끌어 나간다. 소설은 두 학자가 1828년 9월 독일 자연과학자 회의에서 처음 대면하는 장면을 시작으로 두 학자의 성장기를 교차 서술하는 방식을 택했다. 2005년 서른 살의 켈만이 발표한 이 작품은 독일 내에서 출간 이후 해리포터와 다빈치 코드를 제치고 35주간 베스트셀러 1위 자리를 지키며 100만부 이상 팔려나가 ‘켈만 신드롬’을 일으켰다. 소설의 매력은 흥미로운 역사적 인물을 문학적 상상력으로 재구성해 친숙한 캐릭터로 만들었다는데 있다. 은둔형 천재였던 가우스와 탐험가였던 훔볼트는 그 출생부터 매우 달랐다. 가난한 정원사의 아들이었던 가우스가 크면서 신동 소리를 들었다면 부유한 귀족 집안에서 태어난 훔볼트는 어릴 때부터 엘리트 교육을 받았지만 먼저 두각을 나타낸 형 빌헬름의 그늘에 한동안 가려져 있었다. 가우스가 주로 집안에서 수학공식과 씨름하면서 탁월한 업적을 쌓아간 반면 훔볼트는 젊은 나이에 중남미를 누비고 다니며 탐험가로 명성을 쌓는 과정이 대조를 이룬다. 진지한 독일소설이라는 선입견에 실존 자연과학자를 주인공으로 했다는 점까지 더해져 언뜻 골치 아픈 소설이 아닐까 하지만 기인에 가까운 두 천재의 이야기는 독자에게 유쾌한 웃음을 선사한다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >