|

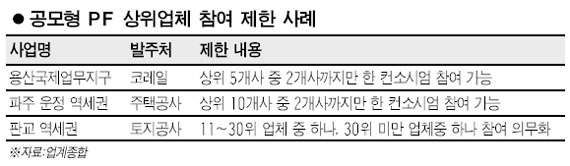

공모형 프로젝트파이낸싱(PF) 사업 때 발주처가 한 컨소시엄에 참여할 수 있는 상위업체 수를 제한하는 것에 대해 업계에서 찬반 논란이 확산되고 있다. 중소건설사의 참여기회를 넓히기 위한 긍정적인 조치라는 찬성론과 시장원리에 맞지 않는다는 반대론이 팽팽히 맞서고 있는 것. 이 같은 갈등은 공모 PF사업 규모가 수십조원에 달할 정도로 대형화되면서 더욱 첨예해지고 있다. ◇한 컨소시엄, 상위업체 참여 수 제한=17일 관련업계에 따르면 판교ㆍ용산ㆍ파주 역세권 등 공모형 PF 사업에서 발주처들이 공모지침상에 한 컨소시엄에 시공능력순위 상위권 업체의 참여 수를 2개로 제한하거나 하위업체 참여를 의무화하는 등의 조치가 이어지고 있다. 예컨대 주택공사가 발주하는 파주 운정 PF의 경우 시공능력순위 상위 10개사 중 2개사까지만 한 컨소시엄에 참여할 수 있도록 했다. 오는 30일 공모 마감인 용산 역세권 PF의 경우도 상위 5개사 중 한 컨소시엄에 2개까지만 참여할 수 있다. 얼마 전 공모를 끝낸 판교 역세권 PF에서는 시공능력순위 11~30위권 업체 중 하나, 30위 미만 업체 중 하나 등 10위권 밖의 업체 중 두 곳을 컨소시엄에 의무적으로 포함시키도록 했었다. 이 같은 조치는 한 컨소시엄에 다수의 상위 건설사가 몰릴 경우 컨소시엄 간의 경쟁이 사실상 의미가 없어질 뿐 아니라 중소업체들에는 참여기회조차 돌아가지 않는 등의 문제점을 해소하기 위한 일종의 고육책이다. ◇“중소업체 참여기회 보장”vs“시장원리 맞지 않아”=찬성 쪽에선 주택건설경기가 침체된 상황에서 수조원대의 공모형 PF 사업이 유려한 돌파구가 되고 있는 가운데 중견업체들의 사업참여 기회를 넓혀준다는 긍정적인 측면을 부각시키고 있다. 실제 판교 PF의 경우 사업을 따낸 롯데컨소시엄엔 두산건설ㆍ서희건설ㆍ한라산업개발ㆍ모아종합건설 등 10위권 밖의 업체들이 대거로 참여하는 등 중소업체들의 참여가 늘어난 게 사실. 롯데건설컨소시엄에 참여하고 있는 한 중견건설사 임원은 “대형업체가 10~20% 정도의 시공지분을 갖고 중견사들은 2~3% 안팎의 최소지분을 갖게 된다”면서도 “그나마 사업에 참여할 수 있는 게 다행”이라고 말했다. 하지만 이 때문에 상위업체들은 공모지침이 나오기 전 구성했던 컨소시엄을 깨고 새 컨소시엄을 구성하는 등 업체들이 극심한 혼란을 겪고 있다. 실제 파주 PF의 경우 GS건설(3위ㆍ이하 시공능력순위) 컨소시엄에 참여하기로 했던 대우건설(1위)ㆍ현대건설(4위)ㆍ대림산업(5위) 중 현대건설만 남고 나머지 2개 업체는 최근 중도하차했다. 둘 중 하나는 포스코건설(6위) 컨소시엄과 손을 잡으면 되지만 결국 나머지 하나는 사업을 포기할 수밖에 없는 처지다. 공모일정이 한달도 안 남은 상황에서 별도로 컨소시엄을 꾸리는 게 사실상 불가능하기 때문. 코레일이 발주하는 용산 PF에서도 삼성건설(2위) 컨소시엄에서 대우건설이 나오고 대신 금호건설(10위)이 들어가는 해프닝이 벌어졌다. 이 컨소시엄엔 5위 이내 업체 중 GS건설이 포함돼 있다. 용산 PF를 준비 중인 대형건설사 임원은 “PF 사업은 대부분 사업규모가 수조원에서 수십조원에 달하는 대형사업이다. 사업의 안정성을 위해서라도 대형건설사의 참여를 늘릴 수밖에 없다”며 “발주처가 컨소시엄 구성을 제한하는 것은 시장경쟁원리에 맞지도 않을 뿐더러 다른 나라에서도 선례를 찾아보기 힘든 경우”라고 말했다. 최근 GS건설 컨소시엄에서 제외된 한 건설사의 임원도 “남보다 한발 앞서 사업을 준비했던 노력이 물거품이 되는 것 아니냐”고 불만을 토로했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >