|

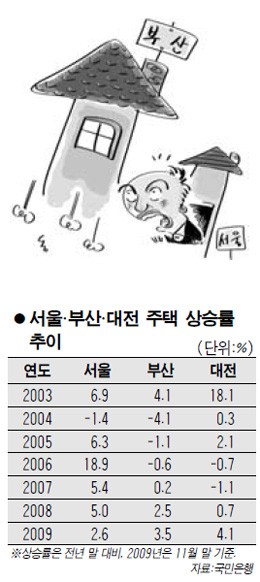

서울의 집값이 총부채상환비율(DTI)로 묶여 있는 사이 지방은 소형 주택 위주로 강세를 보이면서 부산ㆍ대전 등 지방의 집값 상승률이 서울을 앞지른 것으로 나타났다. 연도별 기준으로 부산 지역의 집값 상승률이 서울을 앞지른 것은 지난 1993년 이후 16년 만에 처음이며 대전은 2004년 이후 처음이다. 3일 국민은행에 따르면 부산 지역은 11월까지 전년 말 대비 3.5%, 대전은 4.1% 오른 것으로 집계돼 서울 상승률 2.6%를 웃돈 것으로 조사됐다. 부산 및 대전과 서울의 상승률 격차는 10월 말에는 각각 0.1%포인트(부산 2.6%, 서울 2.5%), 0.6%포인트였으나 11월 들어 더욱 커졌다. 김선덕 건설산업전략연구소 소장은 "서울은 DTI규제 때문에 수요 증가가 둔화된 반면 개별적 호재가 있는 이들 지역은 수요가 꾸준하게 이어졌기 때문으로 보인다"고 설명했다. 부산은 해운대에 센텀시티, 118층 높이의 해운대관광리조트 등 새로운 시설이 계속 들어서면서 주변 집값을 끌어올리는 것으로 분석됐다. 박원갑 부동산1번지 대표는 "부산은 외지 수요가 많지 않은 곳이지만 해운대는 새로운 도심이 형성되는 단계에 있어 해운대발 상승세가 부산 전체의 집값을 끌어올리고 있다"고 말했다. 대전의 경우 대전시가 신규 주택공급 물량을 조절하면서 공급이 넘치지 않아 집값이 견조한 오름세를 보이는 것으로 전문가들은 진단했다. 대전시의 한 관계자는 "재개발ㆍ재건축 등 도시 재생사업을 원활하게 진행하기 위해 도안지구 등 택지개발 사업 속도를 조절하고 있다"고 말했다. 신규 공급이 풍부해지면 재개발ㆍ재건축의 일반분양이 어려워져 사업 진행에 차질이 예상되기 때문이다. 김승배 피데스개발 대표는 "대전은 다른 지자체에 비해 민간 공급분보다 택지개발 지구에서 공급한 물량이 많았다"며 "택지지구 물량은 임대ㆍ소형ㆍ중형 등이 골고루 있기 때문에 수요가 분산돼 주택시장이 꾸준히 유지된 것으로 보인다"고 설명했다. 실제 민간이 대형 면적 아파트를 집중적으로 공급했던 대구ㆍ울산 등은 매매 시장이 부진을 면하지 못하고 있다. 그러나 이들 지역이 지속적으로 상승할지에 대해서는 회의적인 시각이 많았다. 우선 전용면적 85㎡ 초과의 중대형 미분양이 적체돼 있어 현재 소형 위주의 집값 상승이 확산되는 데 한계가 있고 인구도 감소 추세에 있어 수요가 충분하지 않기 때문이다. 박 대표는 "집값은 '동네 수요(실수요)'와 '외지 수요(투자수요)'가 몰려야 오르는데 지방은 외지 수요가 부족해 추세적인 상승을 기대하기는 힘들다"고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >