▲ ‘코리안 드림’을 찾아 여기까지 왔죠

제 이름은 백춘숙. 올해로 50줄에 들어섰죠. 대한민국의 국민들은 저를 ‘새터민’, ‘탈북민’, ‘탈북자’ 등 다양한 말로 부릅니다. 저는 벌써 11년차 탈북민입니다. 지난 1996년 겨울, 사회생활이라고는 장마당에 나가 물건 몇 개 팔아본 것이 전부였던 저는 중국인 인신매매 상인에게 붙잡혀 무작정 중국으로 향하게 됐습니다. 중국 공안에 붙잡힐까 봐 빛 한 줄기 들어오지 않는 집에 살았고, 공안 차량이 지나가기라도 하면 불안함에 온몸의 털이 곤두섰습니다. 그렇게 10년을 중국에서 보냈습니다. 그래서 저는 아직도 대한민국에 입국하던 날을 잊지 못합니다. 태국에서 인천으로 향하는 비행기에 몸을 실으며 ‘코리안 드림’을 꿈꿨습니다. 아니 적어도 입에 풀칠하기 힘들었던 북한과 달리 훨씬 윤택한 삶을 살 수 있을 거라 확신했습니다. 비록 북에 두고 온 아들 생각에 눈시울이 이내 붉어졌지만 참았습니다. 반드시 남한에 가 성공한 다음 아들을 데려오리라 다짐했습니다.

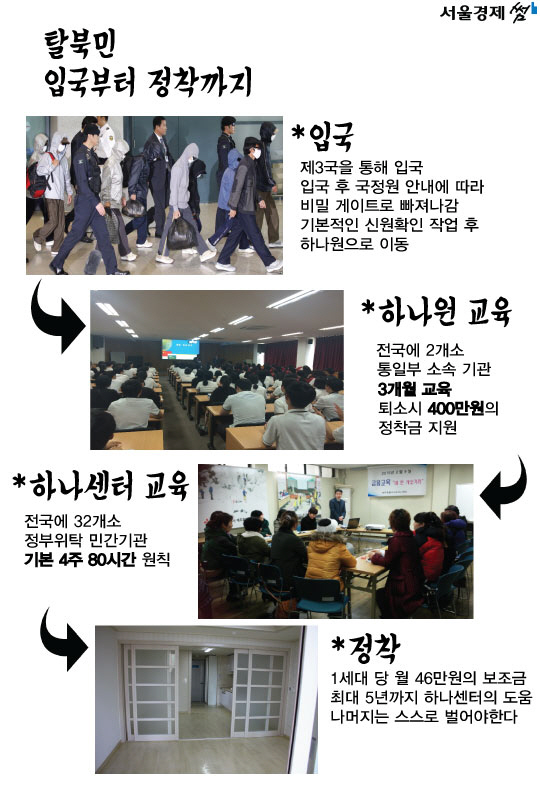

그러나 공항에 내려 국정원 직원들의 환대 속에 하나원으로 들어가던 순간, 제 꿈은 너무나 허망한 것이라는 사실을 깨달았습니다. 쉴새 이어지는 교육과 사회 적응 훈련은 쉽게 풀릴 줄 알았던 한국 생활에 대한 환상이 착각임을 깨닫게 해줬죠.

그렇게 6개월의 훈련을 마치고 대한민국 정부는 저에게 소형 아파트 임대보증금을 ‘정착비’라며 주더군요. 추운 겨울, 정부에서 준 집으로 들어섰을 때, 가구 하나 없는 썰렁한 집에서 하나원에서 준 솜옷을 덮고 잠을 청했습니다. 추위가 몸속 깊숙히 스며들어와 잠이 깰 즈음에는 몸이 얼어 움직일 수가 없더라니깐요. 어찌나 서럽던지….

대한민국 정부가 나에게 줄 수 있는 것은 딱 거기까지였습니다. 나머지는 남한 사회에 적응하며 스스로 장만해야 했습니다. 정말 닥치는 대로 일을 찾았습니다. 어떤 일도 마다하지 않았구요. 식당 보조, 허드렛일 등을 하며 돈을 모아 내가 식당을 갖게 됐습니다. 조그마한 곳이었지만 이제 한국 사회의 일원이 됐다는 생각에 마음이 뿌듯했습니다.

▲ 많은 새터민이 우울증에 걸리는 이유

저에게는 오랜 지병이 하나가 있습니다. 근무력증이라는 병인데 북한에 있을 때부터 앓아온 유전병입니다. 팔, 다리, 목, 안구의 운동을 담당하는 근육을 많이 사용할수록 쉽게 피로해지고 힘이 없어지는 질병인데, 하필 그 증상이 식당을 차리고 심해졌습니다. 아픈 몸을 이끌고 억지로 손님들을 상대했지만 결국 식당을 정리할 수밖에 없었죠. 그때부터 집안에 틀어박혀 우울한 나날을 보냈습니다. 아무것도 하기 싫었죠. 약만 먹으면서 하루하루를 버텼습니다.

정작 문제는 몸의 병이 아니라 마음의 병이었습니다. 우리 탈북민들은 어딜 가나 따가운 눈총을 받습니다. 마치 간첩이라도 되는 것처럼 일단 색안경부터 끼고 보죠. 항상 누군가의 시선으로부터 감시 아닌 감시를 받는 탈북민들은 자연히 마음의 병을 저마다 앓고 있습니다. 우울증약을 먹는 사람들도 제가 아는 것만 10명이 넘습니다. 최근 통일연구원의 조사에서 10년이 지나면 남한 사회에 대한 호감이 떨어진다는 결과는 어쩌면 당연한 결과인지 모르겠습니다. 자신을 필요로 하지 않는 사회에 대해 호감을 유지하는 ‘맹목적으로 충성도가 높은’ 사람은 없으니깐요.

▲ 민족 대명절 설, 마음의 짐이 늘어나는 시간

그때 자주 우리 탈북민들을 도와주시던 한 목사가 봉사를 해볼 생각이 없냐고 물었습니다. 아파트 단지 내 독거노인들에게 음식을 제공해주는 봉사였습니다. 어려운 분들에게 이렇게 봉사하는 것이 북한에 남겨 놓고 내려온 ‘못난 어미’가 아들에게 조금이나마 속죄할 수 있는 유일한 길이기 때문에 정말 열심히 다녔습니다. 그렇게 시작한 봉사가 올해 11월까지 1,000시간이 됐죠. 명절 기간에는 더욱 힘을 내 봉사를 합니다. 저보다 더 힘든 여건에 계시는 분들이 많으므로 온정의 손길을 더 많은 사람에게 내밀어야 합니다. 물론 저도 힘듭니다. 외롭습니다. 그러나 남한 사회의 일원이 되겠다는 생각은 변함없습니다. 오늘도 묵묵히 봉사 일지를 기록하고 육신의 아픔을 참아내면서 봉사 계획표를 작성했습니다. “우리도 ‘대한민국 국민’입니다”를 마음속으로 백번 천 번 되뇌면서….

/이종호기자 phillies@sed.co.kr

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >