1937년 히틀러 나치스의 ‘퇴폐미술전’ 패러디

모욕적 전시로 작품의 가치를 섬세하게 재조명

사회의 경직된 시선과 편견을 드러내고자

아트스페이스 풀 ‘퇴폐미술전’ 8월14일까지

1937년 7월 19일. 미대 입시에 거듭 실패한 후 진로를 바꿔 독일 총통이 된 아돌프 히틀러는 ‘퇴폐적 미술’을 청산한다며 뮌헨에서 대규모 전시를 열었다. 퇴폐는 누명일 뿐 나치즘에 반(反)하는 작품들을 솎아낸 것이었다. 히틀러가 지목한 퇴폐적 예술가 112명에는 오토딕스와 케테콜비츠를 비롯해 샤갈,피카소,칸딘스키,뭉크, 클레,키르히너,말레비치,반고흐,고갱 등이 포함됐다. 새로운 시도로 미술의 지평을 넓힌 아방가르드 예술가들, 20세기 미술사의 중요한 작가들이 대부분이고 ‘펠레의 저주’처럼 당시의 낙인은 훈장이 됐다.

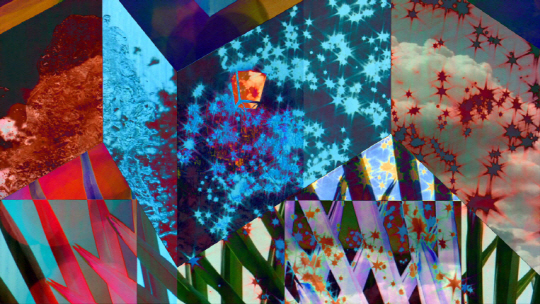

80년 전의 ‘퇴폐미술전’을 패러디 한 동명의 전시가 종로구 구기동 아트스페이스 풀에서 열리고 있다. 작품 옆에 관련 비평글을 적고, 가지런한 박물관식 전시가 아닌 여기저기 그림을 널어놓거나 겹치고 처박아 두는 식으로 전시한 것도 나치스를 모방한 것인데 역설적이게도 권위성 탈피를 의도한 요즘 전시방식에 더 가깝다. 출품작을 넘어 기획력 그 자체가 빛을 발하는 전시라는 점도 닮았다.

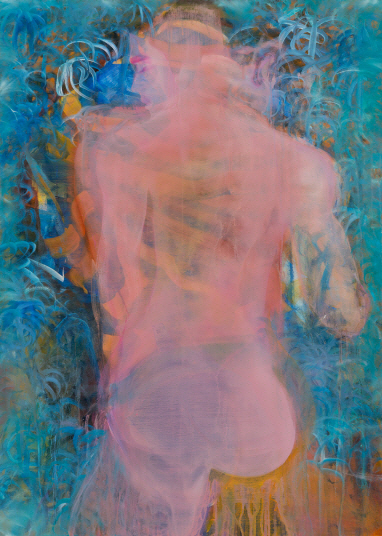

작가 권용주는 국가기관이나 관변단체의 기념비를 스티로폼으로 제작해 실제처럼 정교하게 색을 입히거나 사라진 정당의 나무 현판을 똑같이 만들어 걸었다. 전시장에는 바르게살기운동본부의 ‘바르게 살자’가 적힌 기념비와 한나라당의 현판이 걸렸다. 작가 김웅현의 ‘스페스인베다’는 인터넷에 떠도는 9·11테러 관련 영상을 게임영상처럼 만든 것으로, 추락하는 사람들이 게임 속 픽셀처럼 떨어져 내린다. 송전탑 앞 시위장면은 마치 게임 속 전투종족의 움직임같이 보인다. 무감각한 게임과 잔인한 현실을 덤덤하게 연결해 놓은 것이라 반응과 판단을 관객의 몫으로 넘긴다. 오용석의 작품은 화려한 색감으로 남성 간의 사랑을 아름답게 그려냈다. 임유리의 ‘바위너구리들’은 망상증, 섹스중독, 건강염려증, 미신론자 등 병리적 인간의 대화를 기괴한 야경과 결합한 영상작품이다. 하나같이 ‘불경스럽다’는 말을 들을 법한 작품들이다.

그럼에도 아주 평범한 장면을 아무 감정없이 그린 것 같은 안경수 작가의 풍경은 불안정한 구도에 특별한 사건이 일어나지 않음에도 마음이 동한다. 옥인 콜렉티브의 설치작품 ‘작전명-하얗고 차가운 것을 위하여’도 규정하기 모호한 틈새를 노렸다. 한 면은 빨간색, 다른 면은 하얀색으로 칠한 시위용 피켓이 무더기로 벽에 기대어 있고 벽에는 ‘작전은 연기되었다’는 포스터가 붙어 있다. 이 피켓을 든 사람들은 시위없이 눈(雪)을 치웠다. 싱겁다. 구호도 없었다. 이들의 행위를 선동적이라 한다면 솔선수범 눈치우기에 동참해야 할 것 같은 시민의식의 자극 정도라고 할까?

사회에 의해 예술이 규정되는 것에 문제의식을 품은 기획자 안소현 큐레이터는 “예술이 먼저 사회의 경직성과 편견을 드러냄으로써 사회를 규정할 수 없을까” 하는 생각으로 전시를 시작했고 “역사에서 참조한 극단적인 전시주제와 방식을 통해 거꾸로 사회의 모순을 드러내는 것”에 이르렀다.

나치스가 전시에 적은 문구와 기획자의 비평글이 뒤섞여 벽에 적혔다. “어떤 종류의 퇴폐미술은 아주 평범하고 익숙한 대상을 다루면서, 천 위로 서서히 비어져 나오는 얼룩처럼 영혼을 병들게 한다”, “정상적 인간이 비정상에 오염되는 과정을 설정해놓고 반복을 통해 교묘하게 그 사실을 세뇌시킨다.” 좋다는 건지 나쁘다는 건지 헷갈린다. 어설픈 통념에 사로잡힌 둔탁한 비판이 ‘한 방’ 먹기 딱 좋은 자리다.

다시 80년 전으로 돌아가 보자. 나치는 650점으로 3개월간 독일 전역 30여 곳에서 순회전을 열어 200만 명을 동원한 후 오스트리아 등지 11곳에서 연 전시는 총 400만명의 관객을 모았다. 전시 그 자체가 선동이었다. 순회전을 통해 압수된 작품 1만7,000여 점 중 4,000점은 불태워졌다. 퇴폐미술전의 개막식 날 히틀러는 “예술가는 민족을 위해 작품을 생산해야 한다. 그리고 예술을 심판하는 것은 국민임을 명심해야 한다…소수 계층의 편파적인 취미에 이끌린 불성실한 예술은 용인할 수 없다”고 연설했다. 이 시대의 예술가는 누구를 위해 작업하며, 그 심판은 누구의 손에 달렸고, 이를 향유하는 사람은 또 누구인가? 혹여나 지금의 관점이 그때와 크게 다르지 않다면 꼭 이번 전시를 봐야 한다. 8월14일까지. (02)396-4805

/조상인기자 ccsi@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

hnsj@sedaily.com

hnsj@sedaily.com