1934년8월15일, 미국 워싱턴. 내로라하는 기업이 한자리에 모였다. 듀폰사가 주도한 가운데 모건 금융그룹, 유에스 스틸, GM, 스탠더드 오일 등 세계 1위권 기업들이 자리를 함께 한 이유는 단 한 가지. 미국자유연맹(American Liberty League)을 결성하기 위해서다. 첫 모임 일주일 후 출범을 공식 선언한 미국 자유연맹은 ‘개인의 권리와 재산권 존중’이라는 기치를 내걸었다.

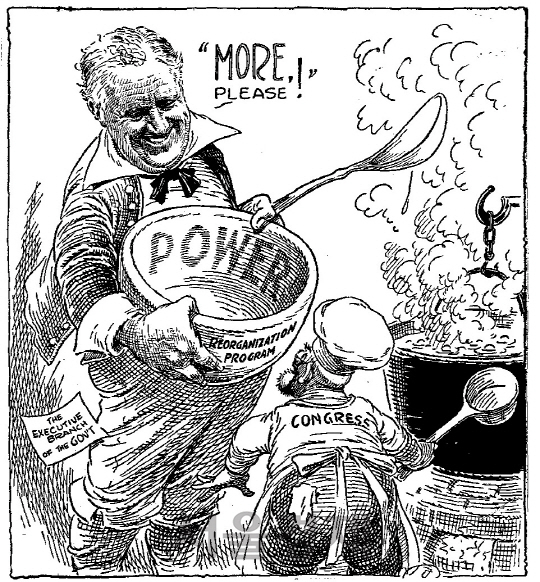

‘개인의 권리와 재산권’이란 다름 아닌 사유재산권. 영국 철학자 존 로크의 영향을 강하게 받아 식민지 개척시대부터 ‘사유재산권은 신성불가침의 권리’라고 여겨온 미국에서 대기업들이 재산권 존중을 들고 나온 이유는 간단하다. 뉴딜정책에 의해 재산권이 침해 당한다고 간주한 탓이다. 미국 기업들은 빈민 구호 같은 뉴딜 정책이 민간 기업을 위축시키는 반시장적(反市場的) 요소를 갖고 있다고 봤다.

프랭클린 루스벨트 대통령의 경제정책을 대놓고 반대하는 이 모임에는 재계 뿐 아니라 상류층 인사들이 적지 않게 끼어들었다. 불황 타개를 위해 정부 재정 확충, 부자 증세 등을 강행한 루스벨트 대통령은 ‘출신 계급을 배반한 인물’로 찍힌 마당. 월가의 큰 손들이 가장 적극적으로 루스벨트 반대 진영에 섰다. 정치권의 미국자유연맹 참여는 야당인 공화당 보다 민주당 보수파 그룹이 더 많았다.

최전성기에 회원 수가 12만5,000명까지 불어났던 미국자유연맹의 주력 사업은 교육 홍보. 뉴딜 정책의 핵심인 ‘빈민구제와 사회보장, 최저 임금제’의 부당성을 알리는 데 자금을 쏟아 부었다. 존 브룩스가 월 스트리트의 이면을 파헤친 ‘골콘다’에 따르면 미국자유연맹은 1936년 대선을 앞두고는 흑색선전을 서슴지 않았다. 말도 안되는 인신 공격이 재벌 소유의 크고 작은 신문에 버젓이 실렸다.

루스벨트를 흠집 내기 위한 엉터리 기사는 헤아릴 수 없을 정도로 많았다. 네덜란드계인 ‘루스벨트의 실체는 유대인 정신병자에 알코올 중독자’이며 ‘사람들에게 높은 평가를 받는 루스벨트 대통령의 미소도 성형 수술에 의해 억지로 만들어진 정치 창작물’이라는 비난은 약과. ‘영부인이 차기 대통령직을 물려받아 나라를 통째로 소련에 넘길 것’이라는 헛소문까지 신문에 나왔다. 대통령이 매독에 걸렸다는 기사가 전국에 배포된 적도 있다.

미국자유연맹을 유명하게 만들어준 극적인 사건도 일어났다. 더글러스 맥아더 당시 육군 참모총장이 ‘미국 역사상 가장 뛰어난 군인’이라고 칭송했던 예비역 해병 소장 스메들리 버틀러의 폭로로 미국이 들썩였다. 버틀러는 1934년 11월 미 의회에 출석해 이렇게 폭로했다. ‘파시스트의 모임인 미국자유연맹이 예비역 군인 50만명을 동원한 쿠데타를 모의하고 있다’고 말해 충격을 던지기도 했다.

버틀러에 따르면 기업인들이 예비역을 동원한 쿠데타를 일으켜* 루스벨트 대통령은 허울 뿐인 국가 원수로 남겨두고 버틀러 자신과 기업인들이 무솔리니 방식의 파시스트 사회를 건설하려고 기도했다는 것이다. 방증도 나왔다. 미국자유연맹 소속 기업가들이 ‘공산당을 때려잡는 무솔리니’를 극찬했던 사례가 적지 않았다. 쿠데타 조사에 나섰던 하원 조사위원회는 ‘버틀러 장군의 증언 일부가 사실’이라는 결론을 내렸으나 누구도 처벌받지 않았다. 기업인들과 버틀러 장군을 연결했던 중간 연락책도 37살의 나이에 갑자기 사망해 진실은 영원히 땅에 묻혔다.

미국자유연맹이 정말로 쿠데타를 기도했는지는 아직도 미스터리다. 확실한 점은 갈수록 힘을 잃었다는 사실 뿐이다. 점점 세력이 약해진 미국자유연맹은 1940년 스스로 해산하고 말았다. 왜 막강한 자본력에도 뜻을 이루지 못했을까. 세 가지로 해석된다. 첫째, 파시스트 독일, 이탈리아와 전쟁하는 마당에 파시즘을 선호하는 정체성을 유지하기 어려웠다. 자진 해산을 택한 것도 이 때문으로 풀이된다.

미국자유연맹이 성공하지 못한 두 번째 이유는 루스벨트 대통령의 처신. 인신 공격에 맞대응하지 않고 때로는 정책자문까지 받았다. 자신을 ‘빨갱이’라고 몰아붙이고 ‘뉴딜은 공산화 정책’이라며 터무니없는 공세를 퍼붓던 상대조차 껴안았던 루스벨트는 불황 극복과 대통령 4선 성공, 2차 세계대전 승리라는 업적을 남겼다.

세 번째 요인은 건강한 시민들의 존재. 자본이 지배하는 언론사들이 루스벨트를 흔드는 기사를 쏟아내도 먹혀들지 않았다. 옥석을 가려내는 미국 시민들의 선구안이 파시즘으로 흐르려던 움직임을 막아낸 셈이다.**

/논설위원 겸 선임기자 hongw@sedaily.com

* 쿠데타 모의가 사실이었다면 왜 현역이 아닌 예비역이었을까. 현역에 의한 군사 정변은 현실적인 난점이 컸다. 고작 29만 여명에 불과한 병력이 전국에 흩어져 있어 모으기가 쉽지 않았다. 반면 예비역은 얼마든지 모을 수 있었다. 1932년에는 2만여명의 1차대전 참전 용사들이 참전 수당 선지급 등을 요구하며 수도인 워싱턴까지 행진한 적도 있다. ‘보너스 아미’라고 불린 이 행진처럼 불경기의 예비역들을 모으고 버틀러 장군처럼 명망 있는 군인이 지휘한다면 쿠데타가 성공할 수 있다고 생각한 것으로 보인다. 정작 쿠데타 배후로 지목된 기업인들은 하나같이 ‘말도 안되는 소리’라고 잡아뗐다. 그리고 이 사건은 흐지부지 끝났다. 역사도 이를 ‘기업인들의 쿠데타 모의’가 아니라 실패한 ‘비즈니스 플롯(Business Plot)’으로 기억한다. ‘업계의 음모’ 정도로 보는 것이다. ‘존경받는 예비역 장성’에서 ‘말썽을 일으키는 이상한 사람’이라는 평가를 받게 된 버틀러 장군은 1935년 ‘전쟁은 속임수다(War is a Racket)’라는 스테디셀러를 지었다.

** 미국인들은 파시즘의 기억에서 완전히 벗어났을까. 모를 일이다. 미국자유연맹이 기획했다는 기업에 의한 쿠데타 주도 세력의 명단에는 은행가로서 훗날 정치권에 진출하는 프레스콧 부시가 포함되어 있다. 이름이 같은 그의 아들과 손자는 미국 역사상 두 번째로 부자(父子) 미국 대통령에 올랐다. 그의 손자가 재임하던 시절은 시민의 힘이 줄어들고 반대로 국가권력의 권한은 크게 증대한 시기로 손꼽힌다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >