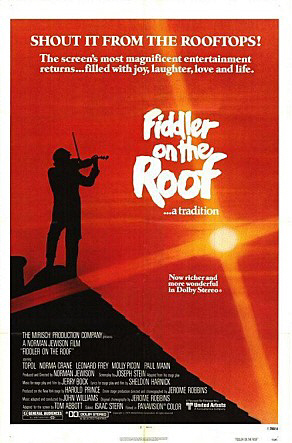

지난 추석 연휴 동안 해외여행을 떠난 사람이 역대 명절 최대수치를 기록했다고합니다. ‘홍동백서’니하며 복잡하고 힘들던 차례, 제사도 원래의 전통이 아니라하고 음식을 주문하는 모습도 더 이상 흉볼일이 아닙니다. 명절 모습만 바뀌는건 아니죠. 전통적인 가족의 형태도 급변, 이제는 1인가족이 가장 많다고하네요. 불과 몇십년전만해도 ‘전통’을 내세우면 ‘당연히 따라야하는것’이었지만 이제는 ‘왜?’ 라는 질문과 ‘NO!’라는 거부 앞에서 맥없이 무너지고 있는겁니다. 나는 억울한지도 모르고 그 힘든 전통을 다 따라왔는데 받는건 없을 때 이건 뭐지 싶죠. 하지만, 잊어서그렇지 우리는 더했을겁니다. 전쟁과 가난을 겪은 부모님세대에서 보자면 우리는 또 얼마나 버릇없고 이기적인 자식이었을까요. 그래도 부모는 언제나 자식의 행복과 평안이 먼저입니다. <지붕위의 바이올린>(1971년작, 노만 주이슨 감독)의 아버지도 전통,전통 노래를 불렀지만 자식보다 중요하진 않았습니다.

가난하지만 신앙심깊은 유대인 테비에(하이만 투폴)는 아내와 다섯명의 딸을 둔 가장으로 나름대로 행복하게 살고있습니다. 자신이 철썩같이 믿어온 전통을 딸들도 받아주길 바라지만 결혼을 앞두고 완전히 어긋납니다. 중매쟁이를 통해 부잣집 남자에게 시집보내려던 첫째딸은 가난한 양복점 직공과 둘째딸 역시 가난하고 급진적인 대학생과 결혼을 합니다. 심지어 셋째딸은 유대인을 박해하는 러시아군인과 사랑에 빠져 도망까지 칩니다. 지금같아도 받아들이기 쉽지않을 딸들의 선택인데 1900년대초, 러시아 우크라이나지방에 집단적으로 모여사는 유대인 아버지의 마음은 어땠을까요. 하지만, 자식 이기는 부모 없기는 동서고금 마찬가지인가봅니다. 결국 딸들의 결정을 따라주고 하나님마저 설득하는 착한 아버지 테비에.. 딸들만 그의 기대에 못미치는 것은 아닙니다. 러시아 혁명의 혼란속에서 유대인들은 하루아침에 고향에서 쫒겨나는 신세가 되고맙니다. 한 고비 넘기면 또 한 고비. 서럽고 비참한 현실이지만 테비에는 미국에서 딸들과 만나자는 희망을 품고 묵묵히 앞으로 나아갑니다.

어려서 이 영화를 처음 봤을 때는 돈보다 사랑을 선택하는 딸들의 독립적인 모습이 크게 보였습니다. ‘지붕위에서 바이올린을 연주할 수 있는 것은 전통이 있기 때문이다’라는 테비에의 믿음도 논리적이지않다고 생각했습니다. 하지만 테비에 나이가 되어 이 영화를 보니 많은 부분이 다시 보이더군요. 유명한 주제곡 ‘sunrise, sunset‘이 흐르는 첫째딸의 결혼식 장면이 특히 그랬습니다. 자신이 뼈저리게 겪은 가난의 고통을 자식들에게만은 물려주고 싶지 않았기에 부자남편 만나기를 그토록 바랬건만, 결국은 가난한 사랑을 택한 딸. 그 딸이 겪을 현실이 안쓰러우면서도 어느새 저렇게 아름다운 여인이 되어 가정을 이루게된 딸을 바라보는 감격과 콩알 하나라도 도와주고 싶은 애잔함이 고스란히 담긴 아버지의 표정이 얼마나 뭉클하게 보이던지요. 내 품에서 곤히 잠들던 천사같던 아이, 첫 걸음을 힘겹게 떼던 그 순간의 경외로움, ’엄마, 아빠‘ 처음 말을 배울 때의 그 벅찬 행복을 부모라면 죽는 순간까지도 잊지못할겁니다. 해는 뜨고 해는 지고, 세월은 믿을수없이 빨리 흘러가고 전통도 그 속도만큼 변하겠지만 사랑없는 전통이 무슨 의미가 있겠습니까. 두려운 것은 부모와 자식의 사랑이 변하는 것이지 전통이 변하는 것은 아닙니다.

KBS1라디오 <함께하는 저녁길 정은아입니다>연출

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

kbgo@sedaily.com

kbgo@sedaily.com