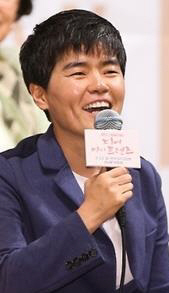

“이른바 ‘꼰대’들 얘기의 드라마는 안될 것이라는 말만 들었습니다.” 최근 한 케이블 방송에서 종영한 드라마 ‘디어 마이 프렌즈’가 당초 방송가의 우려를 딛고 평균시청률 8%를 웃돌며 주목받은 이유를 작가 노희경(50·사진)은 편견 깨기에 있다고 진단했다. 노인들이 극의 주인공이고 지금껏 드라마 소재로는 좀처럼 볼 수 없던 노년의 삶이 방송에서만 소수로 치부됐을 뿐 우리 일상에서는 소수의 이야기가 아니었다는 해석이다.

노 작가는 최근 서울 종로구 대학로 콘텐츠코리아랩에서 예비창작자 및 대학생을 대상으로 한국콘텐츠진흥원이 마련한 ‘더 스토리콘서트’에서 “모른다는 것을 인정하고 제대로 관찰하는 것이 창작자의 가장 중요한 덕목”이라고 말했다.

그는 “자신이 안다고 생각해도 제대로 알고 있는지 다시 반문해야 한다”며 “자세히 보고 자신만의 시각을 갖고 있다면 좋은 스토리를 창작할 수 있다”고 조언했다.

노 작가는 ‘그 겨울 바람이 분다’ ‘괜찮아 사랑이야’ ‘그들이 사는 세상’ 등의 작품에서 사람을 바라보는 독특하고 따뜻한 시각과 감성적 문체로 고정 팬을 확보하고 있는 스타 작가다. 평범하지 않은 시각은 극 주인공 캐릭터나 드라마 전개보다 작가 자신이 뭘 얘기하려 하는지가 더 중요하다는 그의 ‘창작론’에서 비롯한다.

노 작가는 “하늘 아래 다른 얘기는 없으며 어떤 스토리도 성경과 신화에 나온 이야기의 틀을 벗어나지 못한다”며 “하지만 관찰 대상을 새로운 시각에서 바라본다면 얼마든지 좋은 스토리를 만들 수 있다”고 말했다.

공동체는 가장 중요하고 항상 노 작가에게 남겨진 주제다. 그는 “가족은 존재의 문제”라며 “가족은 이미 붕괴하고 있으며 친구 같은 다른 관계로 중심이 바뀌고 있지만 이는 결국 사람이 혼자 살 수 없다는 것을 의미한다”고 말했다. 세상에서 벌어지는 일들이 언젠가 한 번은 자신 또는 가족에게도 일어날 수 있다고 말하는 작가는 “엄마답거나 아빠답거나 하는 가족 구성원들이 갖고 있는 무게감을 앞으로도 계속 그리고 싶다”고 말했다.

어릴 때부터 작가가 꿈이었던 그는 나이 서른에 드라마 작가의 길로 들어섰다. 이르지 않은 나이에 입문해 ‘진짜 작가로 살아나고 싶었다’고 회고할 만큼 치열하게 대본을 썼다. 10여년 동안 하루도 빼놓지 않고 글을 쓰고 고민했다. 비슷비슷한 주제를 재탕하거나 새로운 ‘보여주기’가 없다면 아예 망하는 것이 낫다는 고집도 있었다. 방송가의 고질적 문제인 막장 드라마에 대해 그는 “현재 시청자 수준을 따라가지 못하고 있는 것이 문제”라며 “막장은 낡은 것이며 세상의 변화를 읽지 못하고 있다”고 꼬집었다.

젊은 창작자들에게 그는 “자책은 대안이 없지만 반성은 대안이 있다”며 “자신을 괴롭히는 데 소비하지 말고 스스로 묻고 행해야 한다”고 강조했다. 이어 “고민과 실제 글쓰기는 다르다”며 “매일 30분씩 글쓰기를 실천하는 것이 낫다”고 덧붙였다.

/박현욱기자 hwpark@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >