1914년10월5일, 프랑스 동북부 랭스. 고도 200m 상공에서 프랑스와 독일 군용기가 맞붙었다. 결과는 프랑스의 승리. 독일기가 검은 연기를 내뿜으며 지상으로 떨어졌다. 사상 최초의 공중전과 첫 희생자가 나온 순간이다. 인간의 싸움 무대도 넓어졌다. 불과 11년 전까지만 해도 새가 날고 꿈을 그리던 하늘의 3차원 공간까지 전장(戰場)으로 변한 것이다.

승패는 처음부터 갈렸다. 독일의 2인승 ‘아비아틱(Aviatik)’ 전투기의 화력이 약했다. 후방 정찰수가 소총을 장비했을 뿐이다. 반면 프랑스가 정찰 겸 대지공격용으로 운용한 ‘브아종 Ⅲ(Voisin Ⅲ)’는 호치키스 기관총을 무장으로 달았다. 더욱이 프로펠러가 동체 뒤에 달려 전방 시야가 트여 있었다. 조종사와 나란히 앉은 브아종(Voisin Ⅲ)의 무장사는 47발을 쏟아부었다. 독일의 아비아틱은 10여 발의 총탄을 얻어맞고 10분을 버티다 떨어졌다. 조종사 프릿츠 폰 장겐 대위와 정찰수 빌헬름 슈리히팅 병장도 현장에서 즉사. 반면 조셉 프란쯔 상사와 루이 께노 상병은 프랑스의 영웅으로 떠오르며 훈장도 받았다.

1차세계대전이 터진지 불과 한달 보름여 만에 발생한 첫 공중전은 전쟁의 양상을 바꾸어 놓았다. 전쟁 직전 독일의 가동 군용기는 비행선을 포함해 180여대. 영국은 184대를 보유했으나 투입 가능한 기체는 30여대에 그쳤다. 프랑스 역시 138여대를 보유하고 있었을 뿐이다. 전쟁 초기 각국의 조종사들은 공중에서 만나면 손 인사를 나눴다고 한다. 하늘의 낭만은 찰나로 지나가고 얼마 안 지나 적기를 만나면 연장을 던지며 싸웠다. 권총과 소총을 거쳐 비행기에 기관총을 장착해 첫 격추 기록이 나오자 각국은 각종 군용기 생산과 무장 강화에 나섰다.

프랑스가 1차대전 중 생산한 군용기만 155종(種) 6만7,987대. 영국은 147종 5만8,144대, 이탈리아는 26종 2만여대를 토해냈다. 미국은 47종 1만5,000여대. 미국의 생산량이 적은 것은 참전기간이 짧았기 때문이다. 독일도 341종 4만8,537대를 날렸다. 오스트리아-헝가리 제국은 39종 5,431대를 만들었다. 각국의 총합계는 22만대를 넘는다. 생산 기종의 종류가 많았던 이유는 구조가 간단해 개량이 상대적으로 쉬웠기 때문이다. 연합국의 생산대수가 독일진영을 앞선 이유는 간단하다. 전쟁 예산이 1,257억 달러 대 606억 달러(당시 기준)로 두 배 이상 차이 났으니까. 경제력이 전시생산과 전쟁의 승패를 가른 셈이다.*

기술적 혁신도 일어났다. 군용기의 공중전에서 최대 난제는 프로펠러의 존재. 기관총을 달기에는 목재에 두터운 천을 입힌 날개는 너무도 약했다. 조종석 위에 기관총을 설치했으나 진동이 심해 명중률이 떨어졌다. 동체의 정중앙 전면에 기관총을 설치해야 하는데 프로펠러에 막혀 방법이 없었다. 처음에는 목제 프로펠러에 철제 장갑을 두르다 신발명품이 나왔다. 싱크로나이즈(synchronize) 기관총이 등장한 것이다. 프로펠러가 회전할 때 기관총탄과 일치할 때는 방아쇠를 당겨도 발사되지 않고 프로펠러의 빈 공간이 생길 때만 총탄이 발사되는 획기적 발명품은 하늘을 더욱 달궜다. 더욱 많은 군용기가 제작되고 그만큼 떨어졌다.

하늘을 피로 물들인 1차 세계대전의 공중전은 예고편에 불과했다. 2차세계대전(1939~1945년) 중에는 연합국 64만4,142대, 주축국 20만7,004대 등 무려 85만1,146대의 군용기가 하늘을 덮었다. 나무 골격에 캔버스천을 씌운 1차대전형과 달리 2차대전 때부터는 완전금속제로 탈바꿈했다. 그러나 격추는 오히려 쉬웠다. 복잡하게 설계된 기체의 일부만 맞아도 곤두박질쳤다. 당연히 전투기 가격도 뛰었다. 1차대전에서는 대당 5,000~8,000 달러 수준(당시 가격 기준)이던 전투기 가격이 2차 대전에서는 10배 이상 비싸졌다. 1만5,000여대 이상 생산된 미국의 P-51D 무스탕 전투기는 50,985달러(1945년 기준)에 이르렀다. B-29 폭격기는 64만 달러까지 치솟았다.

제트 시대를 맞이하면서 군용기 가격 상승은 머리가 아플 정도다. 한국전쟁에 사용된 F-86F 전투기가 22만 달러, F-4E 팬텀 전폭기는 240만 달러, 한국공군의 주력인 F-16 전투기는 3,000만 달러를 웃돈다. 기체에 각종 특수합금이 사용되는 데다 각종 항전 장비들의 가격이 크게 올랐기 때문이다. F-15 전투기의 경우 시험비행한 1972년에는 700만 달러(1998년 가치로 환산하면 2,700만 달러) 수준이었으나 요즘은 무장을 빼고 기체가격만 1억 달러 수준이다.

신형 전투기는 더 하다. F-22 랩터 전투기는 무장을 제외한 기체만 대당 1.5억달러 이상. 전세계 국방비의 절반 가량을 혼자 쓰는 미국마저 버거워 도입 규모를 축소했을 정도다. 각종 첨단 미사일과 감시 장비까지 완전 무장하면 최신형 기체의 가격은 2~3억 달러를 훌쩍 넘어간다. 수천 달러면 생산할 수 있었던 1차대전 때와는 비교가 안 되는 상황에서도 각국은 보다 뛰어난 군용기 개발·생산에 목을 맨다.

군사·과학기술의 발전을 추구하는 인간의 의지에는 광기가 깔려 있는 것일까. 1차대전 중에 6만7,987대를 생산한 프랑스는 격추와 사고로 5만2,640대를 잃었다. 사람도 그만큼 죽었다. 떨어지기 위해 만들지는 않았을 터인데, 인간들은 여전히 돌았는지 천문학적인 돈을 투입한다. 군용기의 역사는 경제의 관점에서만 보자면 돈 인간이 돈을 처발라 만든 돈(군용기)을 날려 버린 궤적이다. ‘돈돈돈’ 속에 얼마나 더 많이 투입하고 죽어야 하나.

/논설위원 겸 선임기자 hongw@sedaily.com

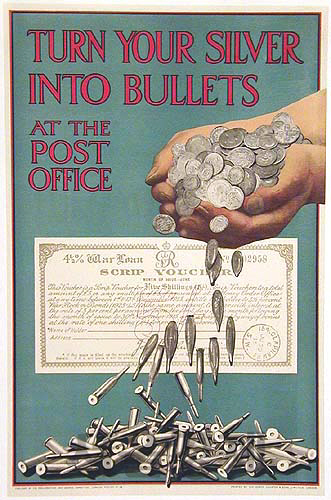

* 각국은 전쟁 기간 중 자금을 끌어 모으려 애를 썼다. 아래 그림들은 영국과 미국이 국민들에게 애국심에 호소하며 전쟁 공채를 팔기 위해 제작한 포스터들이다. 전쟁 공채는 특히 미국이 전통을 갖고 있다. 독립 전쟁 당시부터 활용했으니까. 일반인들이 애국심으로 샀다가 생활이 어려워 유통시장에 헐값으로 판 독립전쟁 공채를 사들인 부자들에게 원리금을 전액 지급할지 여부가 독립 초기 미국 정치계의 최대 논쟁거리였다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >