도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 대선 투표에서 300명이 넘는 선거인단을 확보하며 압도적인 승리를 거뒀지만 정작 득표수에서는 오히려 민주당의 힐러리 클린턴에 뒤진 것으로 나타났다. 지난 2000년대 들어 두 차례나 총 득표수에서 앞서고도 대선에서 패배하는 사례가 나오면서 미국의 독특한 선거인단제도에도 수정이 불가피하다는 목소리가 커지고 있다.

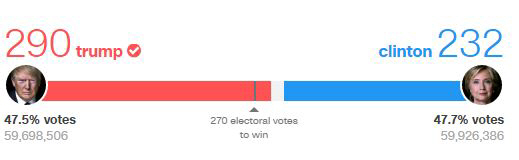

10일 오후2시(한국시각) 현재 미 대선 개표율이 99%로 집계된 가운데 공화당의 트럼프의 득표수는 5,969만표로 클린턴이 얻은 5,992만표에 밀린 것으로 나타났다. 선거인단 수에서는 트럼프가 306명으로 232명에 그친 클린턴을 압도한 것과는 정반대의 결과다. 클린턴으로서는 더 많은 민심을 얻고도 선거인단 수에서 밀려 백악관에 입성하지 못한 셈이다.

연방국가의 전통을 간직한 미국의 선거제도는 다른 나라와 달리 매우 독특하다. 엄밀히 말하면 8일 치러진 선거는 일반 유권자들이 대통령이 아닌 선거인단을 뽑는 것이다. 각 주는 인구에 비례해 선거인단 수를 배정받는다. 이중 메인주와 네브래스카주를 제외한 48개 주는 단 한 표라도 더 얻은 후보가 모든 선거인단을 모두 차지하는 ‘승자독식’ 제도를 채택하고 있다. 이렇게 뽑힌 선거인단이 내년 1월5일에 모여 투표를 하고 대통령을 최종 선출하게 된다.

이 같은 승자독식제도 탓에 미국 대선 역사에서는 유권자들로부터 더 많은 표를 얻고도 대통령이 되지 못한 경우가 힐러리 클린턴 이전에도 네 차례나 있었다. 2000년에는 민주당 앨 고어 후보가 전국 득표율에서 48.4%를 얻어 공화당의 조지 W 부시 후보를 제치고도 선거인단을 266명밖에 확보하지 못해 패배했다.

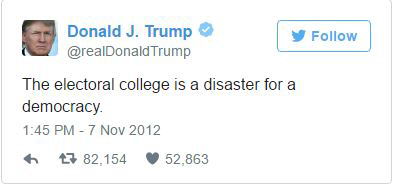

이에 따라 미국에서는 연방헌법을 고쳐 선거인단제를 폐지하거나 선거인단 수를 인구비례에 맞춰 다시 조정하자는 논의가 꾸준히 제기돼왔다. 2012년 대선 직후 트럼프 당선인도 트위터를 통해 “선거인단제는 민주주의의 재앙”이라고 주장하기도 했다.

미 NBC방송은 현 제도 아래서는 인구가 작은 주들도 최소 3명의 선거인단을 배정받기 때문에 인구수와 선거인단 수가 비례하지 않아 민의가 제대로 반영되지 않는다고 지적했다. 일례로 캘리포니아의 인구수는 와이오밍의 69배에 달하지만 선거인단 수는 18배에 불과하다.

/연유진기자 economicus@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >