“좋아. 오늘 푹 자고 내일 나만의 주말을 신나게 즐겨보는거야”

‘카톡!, 카톡?! 카톡왔숑~’

어김없이 울리는 회사 단체 ‘카카오톡방’ 메시지 알림에 온갖 ‘짜증’을 담아 몸을 일으킨다. “뭐야, 도대체?”

불 꺼진 방에서 힘겹게 패턴을 돌려 열어본 단톡방의 메시지는 게임 속 ‘하트’를 달라는 김 과장의 ‘애교’ 섞인 구걸이었다.

직장인에게 카톡은 회사 업무를 집안까지 이어주는 새로운 ‘족쇄’와도 같다. 밤낮을 가리지 않고 휴대폰이 울어대는 통에 ‘카톡 노이로제’에 걸릴 지경이다.

입사 2년 차를 넘어서면서 카톡에 있는 회사 관련 ‘단톡방’만 20개가 넘는다. 수시로 올라오는 메시지 탓에 잠깐 휴대폰을 쳐다보지 않고 있으면 어느새 알림 수는 100개를 훌쩍 넘어선다.

물론, ‘애사심’ 충만한 나로서는 업무상 필요한 일이나 급한 상황과 관련된 카톡에 대해서는 너그러운 마음으로 이해할 수 있다. 하지만 ‘굳이’, 정말 ‘굳이’ 오늘 당장 하지 않아도 될 업무 지시나 시시콜콜한 이야기를 해대는 것은 무슨 심보란 말인가.

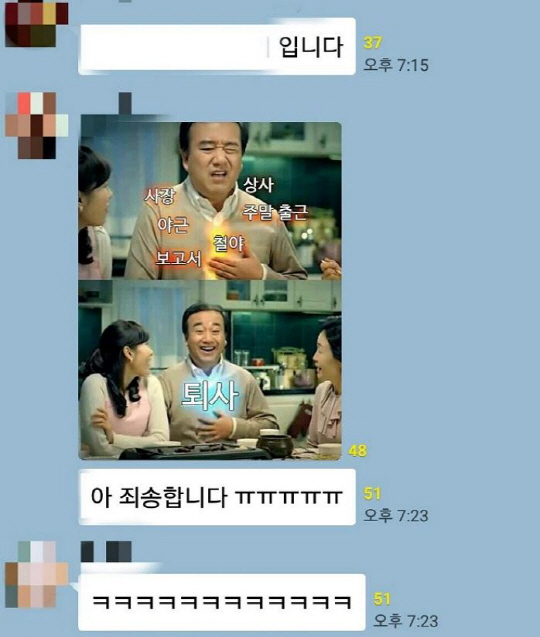

보통 20개가 넘는 ‘단톡방’을 유지하다 보니 예상치 못한 실수가 발생하는 것은 예삿일이 돼 버렸다. 특히 연말 모임을 잡는 와중에 ‘단톡방’을 헷갈려 벌어지는 ‘에피소드’는 빈번하게 발생한다.

나 : 아…. 오늘도 욕 먹고 옴(짜증). 부장 오늘 왜 저래? ‘부부싸움’했나?

나 : 그나저나 우리 송년회는 언제 해야 하지? 우리 부장은 24일에 하자던데 진짜 너무하는 듯?

(…)

나 : 왜 말이 없어? 다들 바쁜가?

(…)

정 부장 : 그래. 24일은 좀 너무하긴 했지. 다시 한 번 생각해 보겠네….

차라리 스마트폰이 없던 때가 좋았다는 누군가의 푸념... 정말 이해가 간다.

‘단톡방’ 스트레스는 직장 상사들의 성향에 따라 크게 차이가 난다. 직장 생활을 하며 지인들이 겪었던 최악 상사들의 ‘단톡방’ 성향은 이랬다.

#용도 망각형

새로 팀에 합류한 최 과장의 ‘카톡 습관’은 메신저의 용도를 잘못 이해한 사람의 전형을 보여준다.

팀에 합류한 지 일주일이 된 어느 날 최 과장이 조용히 나를 불러 한 마디 하더랬다.

“난 솔직히 정 부장 맘에 안 들어. 이 사원, 우리 밑에 있는 사람들끼리 ‘단톡방’ 하나 만들자고. 오케이?”

입사 후 처음 느껴보는 중간 관리자급의 ‘따스함’에 녹아내린 난 최 과장을 대리 이하 직원들의 ‘단톡방’에 초대했다. 톡에 참가하고 있던 모든 구성원도 우리를 이해한다는 최 과장의 배려심을 믿어보자는 쪽으로 의견이 모아져 초대에 찬성했다. 하지만 이런 생각은 철저히 오산이었다.

‘단톡방’에 참여한 날부터 업무지시를 포함해 본인이 할 이야기나 개인적인 일들까지 모조리 카카오톡 메시지로 올려댔다. 심지어 자기가 화장실에 간다든지 외부에 볼 일이 있어 나갔다 온다는 등의 시시콜콜한 이야기를 누군가의 답장이 올 때까지 계속 카톡방에 올렸다. 업무 시간 외에 개인적인 시간에도 이런 카톡은 계속됐고, 참다 못해 최 과장에게 ‘카톡이 너무 잦으시다. 업무 지시할 것이 있으시면 사내 메일과 메신저로 해달라’고 부탁을 했다. 내 부탁에 최 과장은 황당한 표정을 지으며 자기가 할 일을 잊어버릴 까봐 카톡에 메모를 하는 것이라고 변명했다. 아니 어떤 사람이 ‘단톡방’에 자기 업무 메모를 한단 말인가.

#‘징징거림’ 형

우리 팀 공식 ‘은따(은근히 따돌림을 당하는 사람)’ 김 과장. 벌써 7년째 과장에서 벗어나지 못하고 있을 만큼 회사 내에서 인정 받지 못하고 있다. 하지만 김 과장은 그런 것에 연연하지 않는다. 하루 종일 보고서 한 장 만드는 것에 쩔쩔매면서도 퇴근 시간은 ‘칼’ 같이 지키는 ‘월급충’의 전형이다.

이런 김 과장이 한 가지 예민하게 구는 것이 있다. 바로 자기보다 어린 부장에게 야단을 듣는 것인데, 한 번씩 부장님에게 불려갔다 오고 나면 유일하게 자신이 속한 ‘단톡방’에 징징거림을 시작한다. 자신은 잘했는데 왜 지적을 하는지 모르겠다며….

김 과장 : 진짜 나이도 어린 게 왜 이렇게 나한테만 뭐라고 하는지 모르겠네

(…)

김 과장 : 다들 그렇게 생각하지 않아? 밑에 사람이 얼마나 힘든 줄도 모르는 리더는 진짜 ‘극혐’이야. ‘극혐’.

(…)

김 과장 : 이렇게 제대로 된 직원을 몰라줄 수가 있나? 내가 여기 아니면 갈 데가 없는 줄 아나? 정말

(…)

#관심 과다 형

항상 ‘화이팅’이 넘치는 임 부장. 정말 피곤한 사람이다. 자기 부서 직원들의 신상에 대해 관심이 지나칠 정도로 많다. 특히 SNS에 사진을 업로드 하거나 카카오톡 프로필을 바꿀 경우, 그 이야기는 꼭 빠뜨리지 않고 전체 회의에서 언급하거나 ‘개인톡’이 날아온다.

<남자친구와의 여행 사진 업로드 1분 후>

임 부장 : 00야, 오~ 여행 다녀왔나 보네. 어디 다녀온거야?

이 사원 : 아..;;; 부장님. 주말에 잠깐 교외 나갔다 왔어요.

임 부장 : 그래? ㅋㅋ 여자친구 예쁘네? 뭐하시는 분?

이 사원 : 아..;;; 그냥 회사원이에요. 평범한 ㅎㅎ(적당히 좀 물어봐라)

임 부장 : 오~ 결혼 생각 있는 거야? 언제쯤 결혼할 생각인데?

이 사원 : 아...;;; 곧 해야죠... ㅎㅎㅎ

임 부장 : 여자친구 집은 뭐하는 집이야? ㅋㅋㅋ(부럽)

각종 ‘단톡방’의 범람으로 직장생활의 로망, ‘9 TO 6(아침 9시 출근, 저녁 6시 퇴근)’는 꿈꿀 수 없다. 하지만 ‘단톡방’ 밖으로의 탈출은 엄두도 낼 수 없다. 실수로 ‘단톡방’에서 ‘나가기’ 버튼을 누르는 날이면 상사의 따가운 ‘눈총’이 시작된다. ‘눈총’을 이기지 못해 ‘단톡방’에 남아 충실한 회사원 ‘코스프레’를 이어갈 수밖에 없는 것이 하위 직급에 속한 직장인들의 현실이다. 어색한 ‘리액션’과 영혼 없는 ‘이모티콘’으로 상사의 요구에 화답하다 보면 순간 느껴지는 ‘무력감’에 절망하게 된다.

“아, 내가 진정 ‘사축(회사의 가축처럼 일하는 직장인이라는 뜻의 신조어)’으로 거듭났구나!”

/이종호기자 phillies@sedaily.com

※‘#오늘도_출근’은 가상인물인 32살 싱글녀 이서경 대리의 관점으로 재구성한 우리 모두의 직장 생활 이야기입니다. 공유하고 싶은 에피소드가 있으시면 언제든 메일로 제보 부탁 드립니다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

phillies@sedaily.com

phillies@sedaily.com