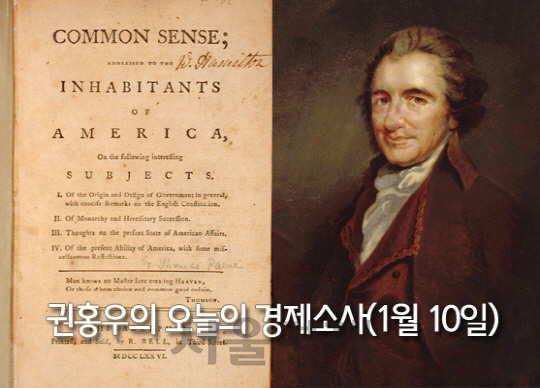

여기 한 권의 책, 아니 팸플릿이 있다. 역사를 바꾼 저술, 토머스 페인(Thomas Paine)의 ‘상식(Common Sense)’. 상식은 불온했다. 군주제를, 국가를 혹독하게 비판했으니까. 그러나 토머스 페인이 ‘상식’을 저술하지 않았다면 미국 독립이 없었거나 지연됐을지도 모른다. 책 값이라야 단돈 2실링. 오늘날 돈 가치로 5달러 정도라는 이 책은 미국 독립 혁명의 횃불이었다.

도대체 얼마나 대단한 저자이고, 얼마나 대단한 책자이길래. 한 나라, 그 것도 세계를 쥐락펴락한다는 미국의 독립 혁명을 이끌었을까. 우선 토머스 페인은 학자가 아니다. 중학교 문턱조차 제대로 넘지 못했다. 하지만 그는 역사를 통틀어 가장 효율적인 책자를 써낸 주인공이다. 1776년1월10일 발간된 ‘상식’은 얇았다. 불과 47쪽이라서 그랬을까. 페인의 상식은 불티나게 팔렸다.

첫해에만 10만 부가 나갔다. 전체 인구 250만명인 미국 최초의 슈퍼 베스트셀러. 미국 독립전쟁 기간을 전후해 50만 명이 읽었다는 추정도 있다. 글을 아는 성인 남성은 빠짐없이 이 책을 봤다는 추론이 가능하다. 토머스 페인의 상식을 따라가 보자. ‘사회는 우리의 필요에 의해 만들어진다. 그러나 국가는 우리가 사악할 때 만들어진다. 사회는 우리의 교류를 낳지만 국가는 상호 차별의 요인이다…(중략)…무능한 국왕이 권력을 세습하는 국가는 사회의 악이다.’

페인은 국가를 악으로 간주했으나 전제를 달았다. ‘안전을 책임지고 생업에 도움이 되어야 국가다.’ 페인은 이 책을 내고 비난에 시달렸다. 아메리카 식민지의 현지 법관들과 정치인, 언론은 이 책을 ‘신성 모독이며 불경’하다고 봤다. 당시로는 당연했다.

당시 미국은 단순한 13개 식민지가 아니라 ‘경건하고 신앙심에 충만한 영국’이었으니까. 독립하자는 의견은 전체 인구의 20%를 넘지 않았다. 독립파와 왕당파는 매일 싸웠다. 식민지인 대다수가 ‘자애로운 영국 왕’의 신민(臣民)이라고 여기던 시절, 토머스 페인의 ‘상식’은 반역이고 불충이었다.

그러나 공감을 얻었다. 페인은 구약성서에 근거해 ‘영국의 왕정에서 벗어나는 게 하나님의 뜻에 부합하는 길’이라고 설파했다. 농부까지 알기 쉽게 쓰인 ‘상식’은 여론을 하나로 만들었다. 페인의 책에 담긴 내용은 1776년 7월 공포된 독립선언서로 이어졌다. 대륙군 수뇌부는 병사들에게 토머스 페인의 ‘상식’을 읽으라고 부추겼다. ‘상식’은 미국 최초의 정치·철학·역사 교양서이자 미군 최초의 ‘진중문고’였다. 당연히 오합지졸이던 독립군도 강해졌다. 영국의 입장에서 보면 ‘상식’은 식민지를 의식화한 불온서적 중의 불온서적이었던 셈이다.

페인은 프랑스혁명에도 뛰어들었다. 혁명의 한복판에서 지은 ‘인간의 권리’는 초기 노동운동의 복음서로 통했다. 토지 공개념도 내용으로 담고 있다. 수많은 작품을 남긴 페인은 초등학교 졸업. 가난 탓이다. 평생을 고난과 가난 속에서 지낸 그는 ‘급진적 무신론자’라는 냉대 속에 당대의 기억에서 사라졌으나 역사는 그를 ‘역경을 뛰어넘은 이상주의자’로 기억하고 있다.

토머스 페인의 ‘상식’ 발간 240주년. 육십 갑자(甲子)가 두 번 지난 오늘은 많이도 변했다. 세상은 ‘상식’이 만들어낸 미국 독립을 기억하고 그 영향력에 살아도 ‘상식’ 자체는 잊어버린 것 같다. 나라 안팎이 그렇다. 미국 대통령에 취임할 도널드 트럼프가 상식적인가. 우리 손으로 뽑았다는 지도자들은 상식을 가진 사람이었을까. 배신과 몰상식 같은 흉악한 언어는 이제 가고 ‘상식’이 제대로 작동하는 사회가 되면 좋겠다.

/논설위원 겸 선임기자 hongw@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >