문재인 더불어민주당 후보와 안철수 국민의당 후보 모두 한국 경제의 저성장을 극복할 대책으로 ‘4차 산업혁명’을 꼽고 있다. 인공지능(AI), 자율주행자동차 등 신산업에서 일자리를 창출하고 산업경쟁력을 높일 수 있다는 이유에서다. 세부적으로 이를 추진할 주체를 놓고 문 후보는 ‘정부’를, 안 후보는 ‘민간’을 주장하며 차이를 보이고 있다.

문 후보의 정보기술(IT) 관련 공약은 정부 중심의 지원에 방점을 찍고 있다.

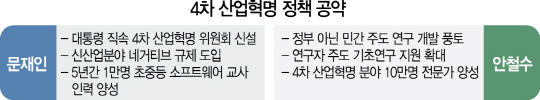

대표적으로 대통령 직속 4차 산업혁명위원회를 신설하고 과학기술 정책을 총괄하는 국가 컨트롤타워를 구축하는 방안을 내걸고 있다.

특히 문 후보가 주목하는 것은 김대중·노무현 정부의 IT 정책 모델이다.

김대중·노무현 정부는 IMF 경제위기를 극복하기 위해 초고속 인터넷망을 까는 등 정보화 산업의 기틀을 마련한 주역으로 평가받는다. 이들의 명맥을 잇는 대선후보로서 전국에 사물인터넷망을 깔아 신산업을 위한 인프라를 구축하는 데 앞장서겠다는 것이다.

문 후보는 지난 2월 서울 종로구 세운상가 내 ‘팹랩(FabLab)’을 방문해 “정부가 주도해야 할 일은 대한민국이 4차 산업혁명을 선도해나가기 위한 인프라망을 구축하는 것”이라며 “과거 김대중 전 대통령께서 초고속 인터넷망을 구축해 대한민국을 IT 강국으로 만들었듯 정부가 지원·육성할 계획”이라고 말했다.

반면 안 후보는 정부보다 민간이 주도하는 방향의 공약을 제시했다.

과거처럼 정부가 직접 주도하기보다 민간의 자율적인 시도에 맡겨야 창의적이고 경쟁력 있는 결과가 나올 수 있다는 게 안 후보 측 주장이다. 민간 주도의 국가연구개발 사업 체제를 구축하고 연구자 주도의 상향식 기초연구 지원을 확대하는 것이 대표적이다.

이 같은 공약에 그의 이력이 상당 부분 영향을 미쳤다는 분석이 나온다. 안 후보는 의사를 그만두고 1995년 안철수연구소(현 ‘안랩’)를 설립해 1999년 국내 소프트웨어 업체 가운데 두 번째로 연 매출 100억원을 달성한 IT 전문가 출신으로 분류된다.

두 후보는 4차 산업혁명의 흐름에 맞서 인재 양성에도 입을 모으고 있다.

문 후보는 향후 5년간 초중등 소프트웨어 교사 인력을 1만명 양성하는 안을, 안 후보는 5년간 박사급 과학연구 인력 4만명, 4차 산업혁명 분야의 10만명 전문가를 양성하는 방안을 제시했다.

/김지영기자 jikim@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

jikim@sedaily.com

jikim@sedaily.com